| 【各部の調整、そして完成】 |

| トップページへ このページのトップへ |

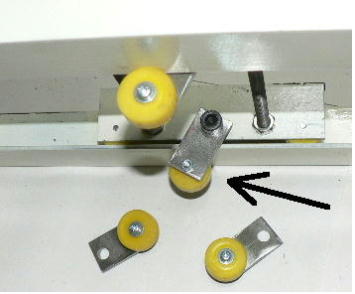

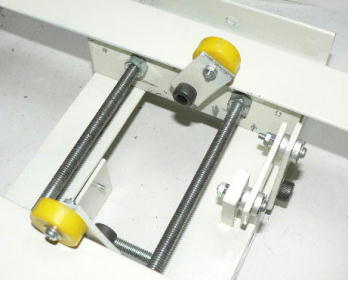

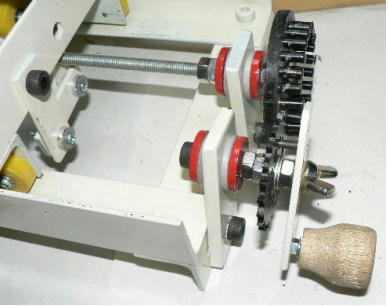

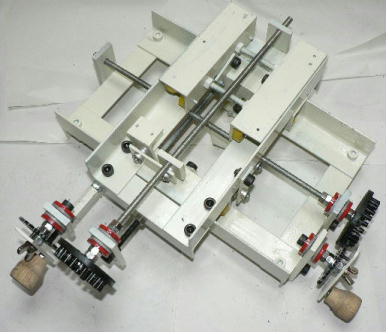

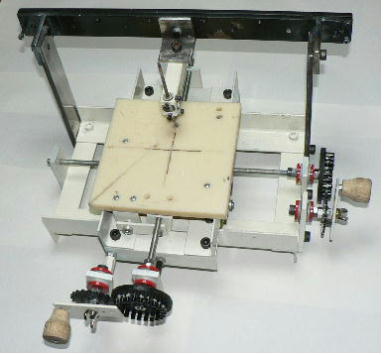

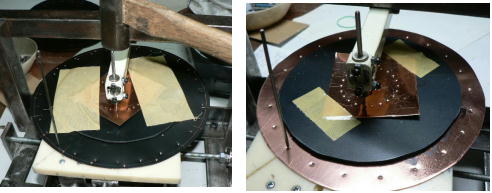

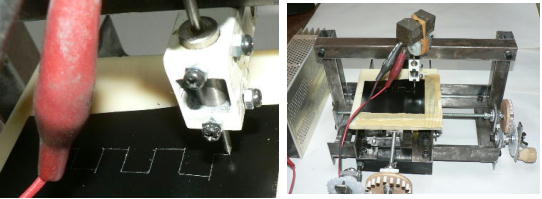

X軸とY軸のレール、これはもう完璧に直角でなけれはなりません、この手の機械の基本中の基本です。  X軸にのっかっている台車の浮き上がり防止ローラーです。始めは付けるつもりはなかったんですが、(実は構造が思いつかなかった)やっぱり必要です。  裏から見たところです。偶然ですが、この取り付け法、理にかなっていました。  裏から見たY軸台車の浮き上がり防止ローラーです。ここら辺は送りネジとかあるので、戸ぐるまは使えませんでした、矢印が戸ぐるまの替わりの直径 6ミリのスぺーサーです。「行き当たり」部分が狭くて実行長さが 100ミリから 90ミリと 10ミリ狭まってしまいました。元々 80ミリぐらいの予定だったので良しとします(実は確保するには一部削らなければならないため、分解する必要があります。直角せっかく出したのにイヤ)。  、 、ここら辺の組み立て方すっかり忘れてしまっていたため、かなり時間を取られてしまいました。なんか部品が余る、そんなはずは?、とか。  あらかた組みあがったところです。結構メカニック。  ついに完成しました。一か月とチョイかかりました。背中の Z軸固定アーム、新機能を付け加えました。このアームにより、装置全体の使い勝手が 3倍ぐらいになります。とても説明しきれませんので、これからこれを使っての工作で御説明します。 バンザーイ(^o^) |

|

|

| 【三軸ケガポンドリブン盤、完成に向けて】 |

| トップページへ このページのトップへ |

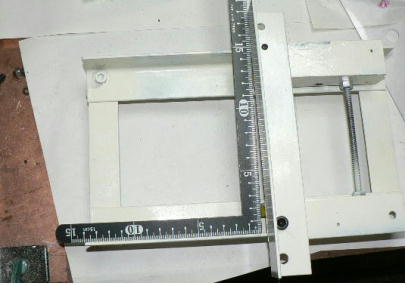

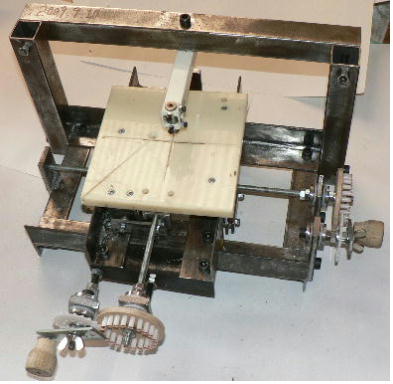

Z軸が手で上げ下げするので、厳密には3軸とは言えないかもしれませんがオモチャなのでご勘弁ください。 今までは仮組です。X軸とY軸の直角も全然出ていません、戸車での平行移動もひどいもんです。そんな状態で今まで使ってきた訳です(ガタガタでも結構使えた)これからばっちり調整します。  まずは最後のビス一本まで分解します。これを実行するのはちょっとイヤで躊躇しました。「このままでいいじゃないか」という悪魔の囁きも聞こえてきます。こういうときは「未来の為」(オレに未来はあるのか?)と考えて何も考えずにただひたすら分解します(はっ 俺は何をやっているんだ、この手がこの手がぁー・・・というノリです)。 分解しちゃったらイヤもクソもありません。  もうヤッチマッタので仕方ありません、セッセセッセと塗装します。色を塗り分けちゃったりしてもうこの状態を楽しむしかありません、でもなんか楽しかったりして(^o^)。 |

|

|

| 【インチ/ミリ変換ギヤ後編】 |

| トップページへ このページのトップへ |

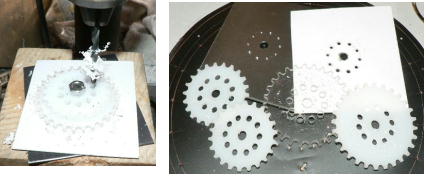

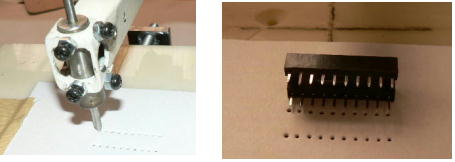

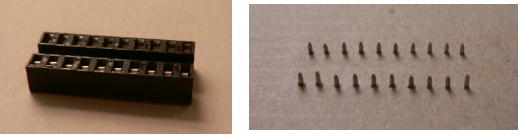

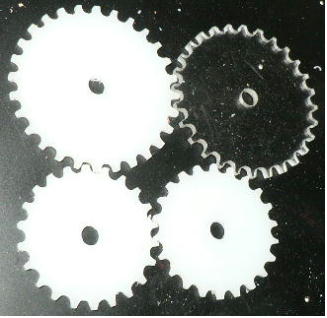

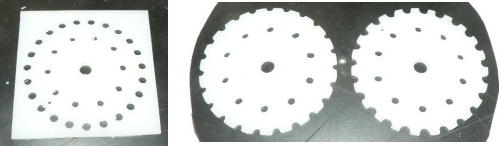

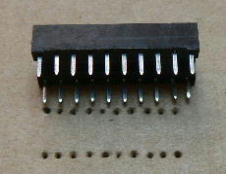

まず、昨日の 28Tのギヤに、ゼロ点調整用の 10分割穴をあけます。なんたかこんな作業、全然苦にならなくなりました。  かなり学習したので、4枚いっぺんに穴あけしています。あっという間に終了しました(一番下の鉄板がきいている)。  22Tの「ローラーピン歯車」の材料を何にするか迷ったんですが思いつきません、そこでその辺にあったベニヤ板にしてしまいました。(笑)真ん中の写真の黒矢印、全然関係ないところに釘を打ち込んでしまいました。ちょっと油断するとすぐ失敗します。  その辺はあとで考える事にして、とりあえず完成させました。ベニヤ板でもしばらくは持つと思います。  まずは 28Tのインチモードギヤです。 X軸、Y軸ともセットしました。前にやっていた時はローラー間 4ミリだったのを、今回は 2ミリにしました(直径を小さくするため)しかしやってみて驚きました。駆動が「はるかに円滑に」なったのです。音も小さくなりました。何よりガタというかバックラッシというかがほとんど感じられません、なんかこの手の秘密にまた一つたどり着いたというか、そんな感じです。  早速インチモードで ICの足ピン間隔で穴あけしてみました。20ビンです。対象は固めの薄い段ボールです(目的が無いもんで)。  ICピンといってもソケットの方です。とりあえずの様子見です。この手の穴あけはこんな事しなくても、未使用のプリント基板をあてがって穴あけすれば簡単に出来ますが、「3軸盤の挑戦の一つ」としてやってみました。付加価値が多少は上がったでしょうか。 (忘れていました。大成功です。諸先輩方ありがとうございました)  こちらは「ミリモード」に戻してみました。常駐モード(組み込み)にも出来ますが、インチなんてそんなに使いそうもないのでやめます。 |

|

|

| 【インチ/ミリ変換ギヤ前篇】 |

| トップページへ このページのトップへ |

|

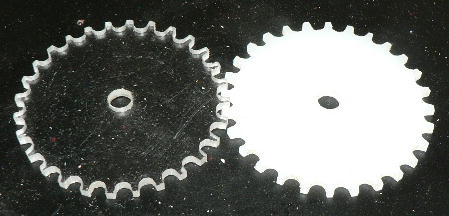

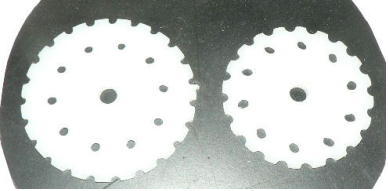

もともと「遠心スイッチで速度制御」を作こる過程で「3軸盤」を作った訳ですが、いつの間にか寄り道をして、「インチ/ミリ」変換なんて話になった訳です。この変換が終わったらすぐに戻りたいと思います。(結果、終わんなかった) インチは 2.54倍と教えていただきました。 1対2.54という比率はちょっと大きいので、その半分の比、 1.27(つまり 2回転で対処)に近づけるためにギヤ比を色々考えた結果、 15対19 ・・・ 1.26666・・・ 22対28 ・・・ 1.272 ということで、15だとちょっと歯数が少ないので、 22対28 で、やろうとしています。すでにマスターは出来ました。今日こそは終わりにしたいと思います。 「そんなわけで、22Tと28Tの歯車を製作します」  穴あけ作業中、たて続けて割ってしまいました(2枚)このあいだの失敗をすっかり忘れて穴あけしたのが原因です(ドリルキリサキに吸い上げられた)。  まあ何とか 28Tを 2枚完成させました。なかなか歯車に似てきたような気がします。なんかこのタイプで出来そうな感じですが、さすがに「バックラッシ」がものすごい、いやバックラッシと言うよりガタガタです。やっぱり「ローラーピン車」が相棒にふさわしい(でもこの大きさのモジュールなら平歯車を作れるような気がしてきた)。  28Tが 2枚出来たので、気をよくして 22Tを作り始めたんですが、立て続けに今度は 3枚割ってしまいました。さすがにこれはまずい、合計 5回も失敗しています。私はただ「いい加減に作業をしたせいだろう」と最初は思っていたんですがすぐに「これはただごとでは無い」、と思いなおしました。 要は「アクリルなどに貫通穴をあけるとき、最後の瞬間要注意」・・・ということを忘れていました(現役離れて何十年だもんで)そこで一番下に鉄板を挟んで寸止めすることに(専用のキリサキに取り換えるの面倒くさいもんで)。  大成功です。これなら鉄工用のドリルキリサキでなんとかなります。  そんなわけで 4枚完成しました。あと「ローラーピン車」 2枚作れば「インチ/ミリ変換」用の作戦完了です。それにしても今日は疲れた(基本的な事で躓くのは歳の性か、しかし 5枚も割ってからとは・・・学習能力が衰えている?)。 |

|

|

| 【分割モード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

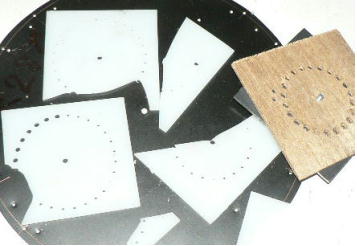

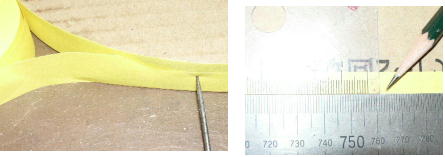

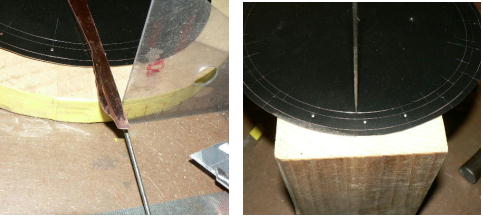

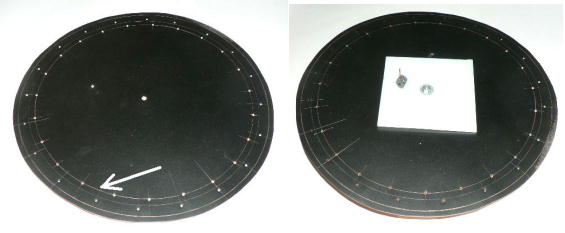

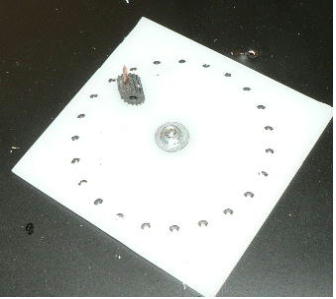

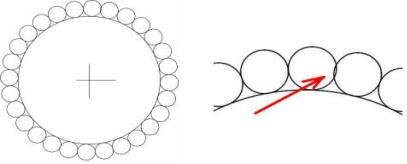

| (ちょっと間違っています。あとで修正しますが、作業的にやめられませんので取り合えず載せます) 2009.9.8 6の 1.0ミリ長ネジによる送りなので、ハンドル 1回転にて 1ミリ移動する訳ですが、 (注2) 2.3÷2=1.15 となります。現在3軸盤に付いている相棒ギヤは 20Tです。そこから計算すると、 1対20=1.15対X で、X=23(T) となります。そこで今回の「分割モード」は 23T の歯車を作ることを目的とします(割り切れる事を前提にします) (今更あとに引けない) まずは円周を 23分割して、指示円盤を作らなければなりません、そこで「林ホビー工作研究室専用の分割原器」を使用して作ります。  このあいだ作った段ボールの円盤に紙テープを一巻き、巻き付けます。  ぴったりくっつけて針で止めます(小さな穴をあける)その後取り外し、針であけた穴ー穴間を測ります。762ミリでした、このあいだ作ったばっかりの時は 764ミリでしたので、外周 2ミリほど縮んだようです。その寸法を 23等分します。そしてテープ(ただの紙テープです)に印を付けます。 その後再び段ボール円盤に巻き付けます。今度はセロハンテープなどで固定します。  テープに付けた印に合わせて円盤(銅板)に印を移します。そして針で窪みを付けます。  白矢印が今回付けた窪みです。その外側はこのあいだ作って失敗した奴です。なんとなく等分になってないのがわかるかと思います。右の写真は加工材をセットしたところです。今回は一枚しか作りませんので、いきなりの加工(分割)です。  針でゼロ点調整をしました。3ミリのドリルキリサキを直接電気ドリルに取り付けてはじめっからの穴あけをするつもりです。 注2 雨宿りの軒下掲示板 で、又ご教授いただきました。 ICの足はやっぱりインチ法のようです。メートル法とインチ法の変換にはやっぱり端数がつきもののようです。127:100?、とりあえず 23対20 ?・・・よく分からなくなってきたのでとりあえずやってみます。 画家様の分類法・・・動作すれば良い派 私って動作重視形かな?。 【分割モードの2】  28Tなので、半径 29ミリにセットします。これは確認のために銅小片にケガいてみたところです(あいている穴は関係ありません)。  電ドルでいきなり 3ミリの穴をあけています。  分割穴あけ完了しました。  左が今回作った 23Tです。右は元々付いている 20Tです。ここで大失敗、 23個の穴を 4ミリに(ローラー径)あけ直すのを忘れていました。半円になってしまっているので直すことも出来ません、完全に失敗作です(^o^)。  予備にとっていた奴を使いました(左写真)右の写真の左が失敗した奴、右が 23Tとして完成した奴です。歯の形がシャープになってます。  X軸の 20Tと交換しました。伝達は最高です(なんだかだんだん上手になってきたみたい)これで「分割モード」は終わります。 「大失敗」  分割モードとして作業は成功したんですが、目的である「ICの足間隔で穴あけする」のは失敗しました。ご覧のように ICソケットの足の間隔とあいた穴の間隔はまったく合いませんでした、まぁ当たり前と言えば当たり前です。 20対23で メートルとインチの変換はデタラメもいいとこでした、「頭で考えるより手の方が早い・・・」という私の欠陥です。 雨宿りの軒下掲示板の皆様のご助言を参考に計算し直します。しかし最近小学校の四則演算さえ間違うというある意味すごく問題な今日この頃です。 (実は最初に作った 20Tをなんとか生かそうと、心の中で思っていたので悪あがきした)。 【新しい分割の方法】 円周の分割に手こずっています。道具とか手段のほかに、肉体の衰え(おもに目と腕)が大きな問題です。しかーし 古くて新しい手段 を思いつきました(って言うか気がついただけね)。  1円玉の直径は 20ミリで均一です。んでもって厚紙を円盤に切り抜いて、その円周に分割したい数を隣接して敷き詰めます。一応なかの円盤の直径は数に応じて計算しました。なんか怪しい・・・・のシンボルマーク?、テープで止めてます。  それでですね、1円と1円の間のところに印を付けます。矢印は 3ミリの真鍮パイプです。この中に 2ミリの針が入っています。この理由は御想像の通りです(正確さを追求)、この方法で何分割だろうと「分度器」無しで出来ます(貨幣にはキズを付けないので、終わったら普通に使えます)。  あるいはパソコンソフトで描画し、印刷して小円と小円の間に刻印します。しかしこれは多少技が必要のようで、「単点」とか「クリップ」とか知識が必要です。私は知らないので赤矢印のように「ちょっと」ずれてしまいました(今までの事を考えたらこれぐらい無視無視、やり直しなんてやってらんねーってばよ)。  こんな風に「小円と小円」の接点部分に刻印していきます。パソコン描画は大変ですが、出来てしまえば 1円玉を使うより簡単です。 360度で割り切れない奇数の分割には、角度で指定するより確実です。計算間違い(私にはこれが一番痛い)もおこりません。  あとは窪みに合わせて穴あけし、基準分割円盤の出来上がりです。22Tと 28Tを作りました。  この基準円盤を使って「作業マスター」を作ります。この作業マスターを作るときには、「ピッチ」を決める必要があります。「モジュール」ともいいます。市販品ではきっちり決まっていますが、自作なので自由に設定できます。狭いほど(程度がありますが)伝達が円滑になります。 早く言えば間隔です。始めに作った時はローラーの直径と同じにしていましたが、この幅を変えれば同じ歯数でも仕上がり外形寸法を変えることが出来ます(もちろん相棒も同じにします)ただ、狭くなると「余裕」が無くなり、誤差の影響がモロに出てきます(そこだけ突っかかったりする、ヤスリでごまかしていますが)。  22Tと28Tの作業マスターが出来ました。ここまで 1時間ぐらいです。、前は 4ミリのスぺーサーとスペーサーの間隔は 4ミリにしていましたが、歯数が増えたので 2ミリにしてみました。これで「インボリュート曲線」部分を付けれは「自転車」や「オートバイ」の「ローラーチェーンスプロケット」と同じになります。ローラーチェーンは使わないので(こいつは自作は無理)「ローラー受け車」と言っているだけです(実は最終目的はその辺にあります)。 これは三軸ケガポンドリブン盤の「インチ/ミリ変換」用に始めたことです。インチは 2.54倍と教えていただいたので、その半分の比、 1.27に近づけるためにギヤ比を色々考えた結果、 15対19 ・・・ 1.26666・・・ 22対28 ・・・ 1.272 ということで、15だとちょっと歯数が少ないので、 22対28 で、やろうとしています。 |

|

|

| 【ドリルモード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

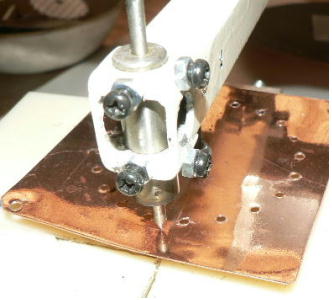

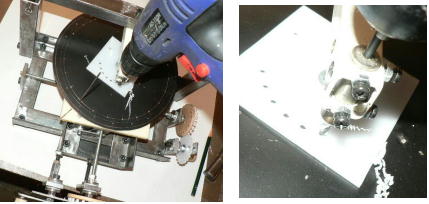

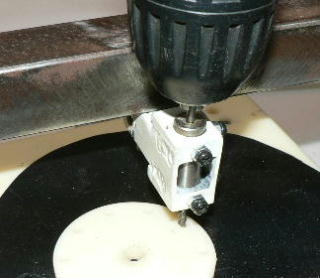

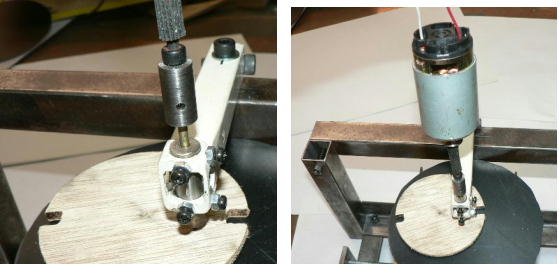

● その 1、手動にて。 Z軸に「手回しベース」のドリル部分をくっ付けて「手回し卓上スタンドドリル」として使います。3軸盤は土台として使うだけですが、加工物をテーブルに固定すれは、X・Y軸により「位置決め」が出来ます。 ● その 2、電気ドリル「直」(じか)で。  電気ドリルにくわえた 3ミリのドリルキリサキで、直接穴あけしています。シリンダーを変えれば他の径でもOKです。シリンダーの穴がだんだん馬鹿になりますが、気になってきたら 4ミリの真鍮パイプ(3ミリのドリルの場合です)を交換すればOKです。X・Y軸により「位置決め」が出来ます。 ● その 3、六角穴付きポルトとレンチによる接合子で。  10ミリの丸棒の先端にドリルキリサキ、頭に六角穴付きポルトの頭を取り付け、電気ドリルには六角レンチを取り付けて(切り取っている)チャックにくわえ、連結して穴あけします。3ミリ以上の穴あけに適します。X・Y軸により「位置決め」が出来ます。  ● その 4、同じく六角穴付き頭とレンチですが、小型のDCモーターを使います(モーターのシャフト径に合わせただけです)。  1ミリとか 2ミリと、細い径に最適です。ここでは 4ミリのキャップスクリューポルトとレンチを使っています。モーター軸との連結は、網戸の押さえゴムを使っています。 X・Y軸送りも位置決めに使えます。 ● その 5、専用の電動ドリルを取り付ける。 ミニミニ電動ドリル(前に作ったやつ)を載せようと思ったんですが、時間が無くなったので後日にします。 |

|

|

| 【ポンチモード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

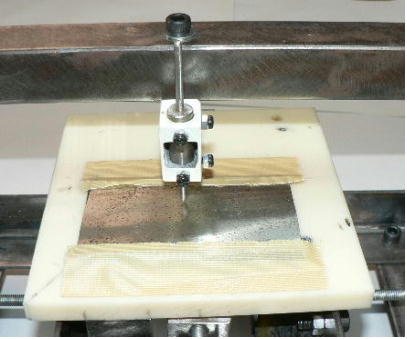

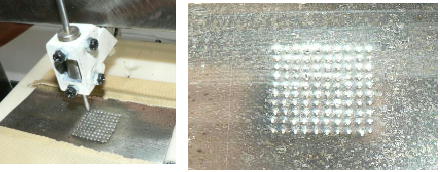

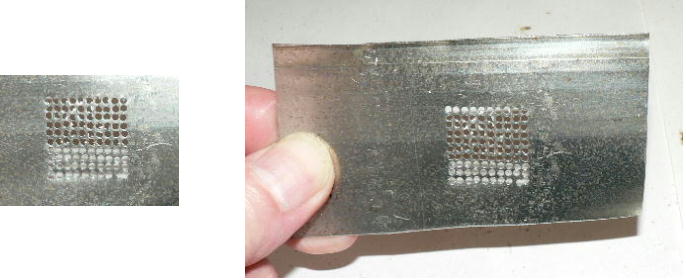

制作途中ですでにやっていますので簡単に済ませます。ポンチモードと言っても特別な使い方ではなく、ただ単に Z軸に入れた針をブッ叩くだけです。ただ、材料によって敷物の材質とか「叩く力加減」が変わるだけです(ブッ叩いて「どの程度の窪みが出来るか」実験が必要です)。  さしあたって何か作ろうとかいう目的が無いので、 100ヵ所ばかりブッ叩いてみます。なんとなく直角とか出ていないように見えますが、叩く力加減が、まだ不慣れなので窪みの大きさが違うため、そう見えるだけです(そう思う、いやそう思いたい)。  100ヵ所 2ミリ間隔で窪みを付け、1.5ミリのドリルキリサキで穴あけしました。したがって穴と穴との間隔は 0.25ミリです。材料は「トマーテ缶」を開いたものです(この味、結構好き)。  叩いたときに変形した部分をそのままにして穴あけしたのでキリサキが押しやられ、端の方 3ヵ所ばかり「目ん玉つながりのおまわりさん」みたいになってしまいました。 別にこういう工作をしたかったわけではありませんが、「スピーカー」や「マイク」の音出し音拾い穴に使えそうです。遮光土器ではないけれど、オール金属製の「サングラスモドキ」なんか作ったら面白そうです。 送りハンドルの組み合わせで、「インチ送り」が出来ないか思案中です。「相棒」の組み合わせをいくつにすればインチ送りになるか?、それとも割り切れないか?、でも変換の仕方忘れてしまった。 |

|

|

| 【ケガキモード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

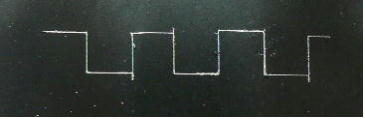

| あんまり深く考えたことはないんですが、「ケガキ作業」というものは、差し金とかスコヤとかの助けを借りて、ケガキ針で「加工材料に直接」切断面とかポンチを打つ場所だとかを書き込む作業な訳です(最近はプリンターで印刷した物を張り付けるのが大流行りですが)。 早い話が「加工材料にキズを付ける」訳ですから、材質によってはある程度テクニックが必要です。針を垂直に立てて(多少傾斜させて)ケガいていけば良いわけですが、状況によってはそうもいきません。 手でやる分には大したことはありませんが、針を機械にセットして実行するには色々問題が発生します。一番の難点は「ツッカエル」事です。それから「行き遅れ」が発生します(機械のガタとかがすべて針先に現れる)。 しかし私は針を XY軸で動かしてケガきたい、XYプロッタプリンタだとペンとかそういうものの描画です。それだと「太い」。 そこで「ニードルサウザンド」 または「バイブレーションニードル」。 (注 1参照) (スミマセン、どうしても笑いを取らないとやれない性分で)。 何の事はありません、 Z軸に突っ込んだ針を激しく震動させるだけです。この振動により、加工材料には適度な印が付けられ、機械全体のガタは常に解消?されて、針は「ニュートラル?」に保たれる・・・(なんのこっちゃ)と、いう訳です。  振動発生源はただのモーターです。  モーター軸に適当にハンダをくっつけただけです。  でもって針を幅広輪ゴムで止めただけです。  モーターを回転させ、振動を発生させて針に伝えます。やってみて分ったんですが、針にはある程度重さがないと、ケガいた線が薄い事がわかりました。バランスをもっと崩して振動を激しくするか、全体を重くするかが必要です(今回は荷物を乗せました。 10ミリの折り返し描画です)。  自分でも驚いているんですが、わずかな期間とはいえ、市販の安い長ネジによる「逆操作」が体にしみこんでしまったようで頭が混乱し、何度も回転方向を間違えてしまいました。「慣れ」というのは怖いです(だからスポーツなんかの反復練習などは効果が上がる?)。 一人で工作していると、時々つまらなくなるので、 「ニードルサウザン ドーーーー」 とか叫んでやっております。 (ほとんど危ない人)。 注 1 「ニードルサウザンド」 ドラゴンクエスト ダイの大冒険、の大魔王バーン様の居城「バーンパレス」で警備をするオリハルコンで作られたチェスの駒のクィーン「アルビナス」、その最大の魔法というか技の名、検索したら出るは出るは、好きな人がいるんですねー。 私は「何かに似てるなー」と思っていたんですが思い出しました。アトムの何巻か忘れたんですが、悪漢が使う武器で「千針銃」(せんしんじゅう)、銃口から灼熱の多数の針が発射され、(たしかジャー っという音がする)何物をも溶かしてしまうという凄い武器、ヒゲオヤジさんが逃げまくった(火星探検だったかなー、あまりに昔で記憶があいまいです)。 |

|

|

| トップページへ このページのトップへ |

|

|