林ホビー工作研究室

|

| 【技?・かな】 |

● 林ホビー工作研究室専用の分割原器。

● かすかな記憶で「焼きバメ」。

● 薄板に絶対かなり正確穴あけ補助治具。

● 薄板にかなり正確穴あけ補助治具の2。

● 既存の穴(3ミリ)と、印刷した図面をシンクロさせる。

|

| 【林ホビー工作研究室専用の分割原器】 |

| トップページへ このページのトップへ |

→→→ (てれわらいです。お恥ずかしい)

イギリスでしたっけ?、あの「メートル原器」とか保有している国、メートル法を採用している国は全てあそこの奴が元だそうですね、あと直角だとか平面だとか重さだとかあるそうです。

「分割原器」なんてのもあるのかしら?、私の持っている分度器は文具店にあった一番でかくて丸い奴です。メモリは

0.5度刻みです(720分割)あんまり密集しているので、見つめると焦点が合わなくなったりします(だから失敗を重ねたのかも)。

小学生の頃、習っていたのは尺貫法でした、学年途中からメートル法になり、試験ではその変換法がよく出ました。混乱しましたが何とか乗り切りました。しかし

15才で大工に弟子入りしたら又尺貫法に逆戻り、何年かして旋盤工になったらインチ、現在はメートル法です。

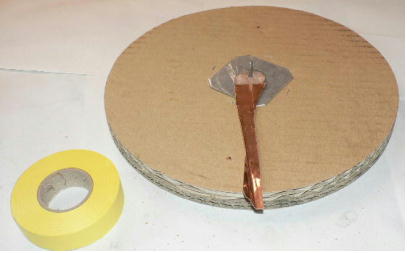

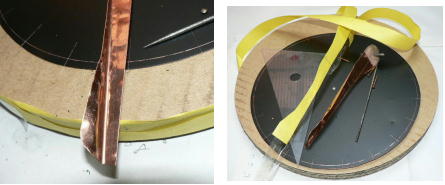

昨日の円盤、接着剤が乾きました。円周を軽くサンドペーパーで磨いて完成です。この円盤を【分割原器】と名付けます。小学校の時間のお勉強みたいに針?を作りました。分割の線を引く為です。左下は紙テープです。

ちょっとわかりずらいと思いますが、紙テープの始めをセロハンテープで張り付けて一周させています。

一周させた後、針で止めます。この後テープをはずして真っすぐに延ばし、スケールをあてがいます。始まりの穴と終わりの穴までの距離を測る為です。穴ー穴間の距離は

764ミリでした(つまり円周の長さです。この764ミリはたまたまこうなっただけです)。

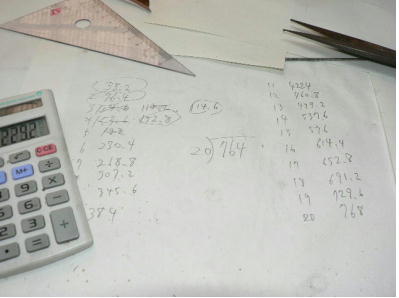

この 円周764ミリを 20等分します。ここでとんでもないこと発見、計算するつど答えが違うのです。電卓が故障していたのでした(これには参った)。

む

しょうがないので筆算で 20回やりました。そしてテープに印を付けていきます。

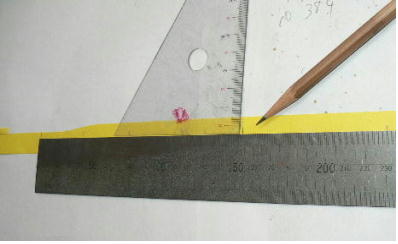

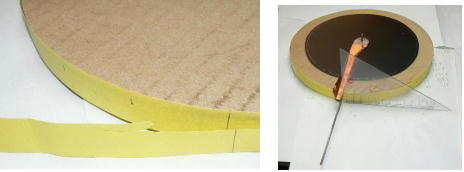

20等分した所に印をつけたテープを円盤に巻き付けます。そして分割して付けた印のところに針を差し込み、三角定規を針に押し付けて固定後、分割用スケールを合わせて印を付けます。20ヵ所やります。

終わりました。この段ボールの円盤(原器)とかはとりあえず御用済です。そのうち別の分割の時に使います。

その後、細い針で刻印します。そのあともう少し太いもので刻印し直しします。ドリルキリサキが逃げないようにです(この黒いのは色を塗った薄い銅板です)。

その後穴あけ、ついに 20分割の円盤が完成しました。このやり方だと、結構正確に出来たと思うんですけどどうでしょう、少なくとも分度器使うよりは正確な気がするんですが。

ところでこのやり方だと、20分割といわず 21分割でも 31分割でも 33分割でも「紙テープ」があれば出来ます。なんかすごく気が楽になりました。

|

|

| 【既存の穴(3ミリ)と、印刷した図面をシンクロさせる】 |

| トップページへ このページのトップへ |

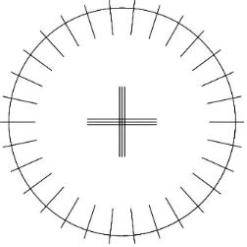

30分割円盤です。中心に「イゲタマーク」を入れました(十字マーク消すの忘れた)中心の10ミリ四方をカッターナイフで切り取ります。

これは段ボールで作った金敷又は蜂の巣代わりの「段敷」です。これはケガキ針とか整理するのに便利ですよー、かなり昔作った物なのでちょっと変形しています。小物の塗装にも使えます(棒に固定して刺す)牛乳瓶の蓋に穴をあけ、爪楊枝を刺して糊付けし、乾燥するまで保持するのに作りました(小学生低学年用の工作コマ作り)しかしほかの用途に色々使えます。

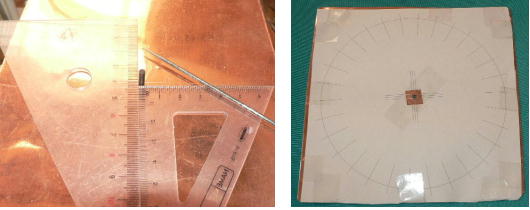

真ん中に3ミリのドリルキリサキを刃を下にして刺してます。

銅板の真ん中辺に3ミリの穴をあけ、それに刺してます。始めに3ミリの穴をあけることによって、前回の失敗を克服しました。そのキリサキに三角定規をあてがい、イゲタマークをケガキます。何回三角定規を動かせば書き終わるか考えると「頭の体操」になります。(笑)これをやると、3ミリ離れた平行線が2組み出来ます(2組の平行線は直交です)。

この2組みの平行線と図面の平行線(イゲタマーク)をピッタリ合わせてテープで留めます。周りも止めます。これで準備完了、あとは「プチッ プチッ」とやって分割円盤の出来上がり、かなり正確な物が出来ました。

|

|

| 【薄板にかなり正確穴あけ補助治具の2】 |

| トップページへ このページのトップへ |

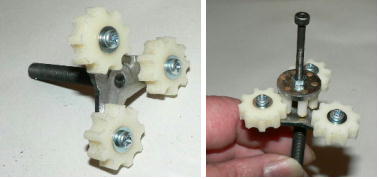

これは薄板にかなり正確穴あけ補助治具。の、バージョンアップ版です(これは珍しく成功した)。

(左右の穴は失敗したなごりです。とりあえず使いません)

4ミリの貫通穴にあけ直し、 4ミリの真鍮パイプを入れて上下をセンターポンチのテーパー部分を利用して押し広げます。抜けなくするだけです。脇から

2.5ミリで穴あけして 3ミリのタップを立てます。そしてホーローセットを 1個いれます。これは保険です。ドリルキリサキが万一抜けなくなったときに「締めて」キリサキを抜き取るためです。たぶん使わなくても良いと思いますが、念には念をです。そして右端、完成です。

さっそく使ってみます。銅板の切れはしに十字マークを付け、交点に針で窪みを付け、針の先端を窪みにあてがって本体をスライドさせ、クランプフライヤーで固定します。針を抜き取り、ボール盤のドリルキリサキを突っ込んで穴あけ、電気ドリルでもOKです。なんか光ってよく撮れませんでしたが「バッチリ」です。右端の写真は

3 ミリのキリサキ単体を突っ込んだところです(これは次の工作とだぶってしまいました)。

|

|

【薄板に絶対かなり正確穴あけ補助治具】 |

| トップページへ このページのトップへ |

前から思っていたんですが、たとえば

0.2ミリぐらいの金属板などにドリルキリサキで穴をあけようとするとき、「センターポンチ」で窪みを付けたぐらいで、「はたして正確にそこに穴が開くのかしら

? 」と思いませんか。(薄い板の場合はパンチャーが一番)

どうも微妙にずれるのではないでしょうか、っていうか「ずれる場合の方が多い」と思います。そこで簡単な治具をこしらえてみました(なぜずれるかの能書きはパス)。

3ミリの穴を想定します。ただの板に適当に4ミリの貫通穴をあけ、そこに4ミリの真鍮パイプを入れます。出来たら

3.9ミリにして叩き込むのが良いです(真鍮パイプの内径は3ミリの物です)。

3ミリの丸棒を電気ドリルのチャックにくわえて回転させながら砥石で円錐に削ります。手て研いではダメです。必ず先端は棒のセンターになっていなければなりません、これで準備完了。

まず研いだ丸棒を穴に入れます。次に棒の先端をセンターポンチで付けた窪みに合わせます。そして板を滑らせ、加工物と板を密着させて「クランププライヤー」などで固定します(ドリル作業でズレないようにしっかり固定します)。

次に丸棒を抜き取ります。

あとは簡単、その穴めがけて穴あけするだけ、オー恥ずかしい。

これで「絶対かなり正確穴あけ完了」、使う材料は何でも良いです。出来れば下に「捨て板」を当てれば完璧です。

|

|

| 【焼きバメ】 |

| トップページへ このページのトップへ |

さて、のびのびになっていた「焼きバメ」、やり方分からないけど適当にやってみました。

作っておいた三角のステーです。中央の穴は

9.8ミリであけました。キャップスクリューの頭が 10.0ミリなので 0.2ミリほどきつくなります(と、いうか入らない)。

簡易トーチで熱します。鉄は熱いうちになんとやらといいますが、ちょっと叩いたぐらいで「ひだ」が伸びてしまっては困るのでほどほどにします。しかしこれにもノウハウがあるんでしょうね、私は研究している暇がないので適当です。

右の写真のでかいネジは建材屋さんの店内に転がってたものです。なんでもビルの基礎工事に使った余りとか、タダでもらいました(こういうたぐいは機会がある事に集めておくと便利です)中央に

6.2ミリの穴をあけ、6ミリのキャップスクリューポルトがスポスポ入るようにしました。熱した三角ステーを置き、ボルトを差し込んで叩きます。

力加減ですが、「叩きバメ」よりはるかに弱い力で十分でした(軽く2回叩いたら入っちゃった)。

冷ましてから、出っ張っている頭をサンダーで削ります。それらしいのができました。

どのぐらいの強度があるのか分かりません、溶接の代わりになるのでこれからもちょくちょくやってみて、もし外れたら報告したいとおもいます。

なかなか格好よく出来たんですが、なぜか寸法が合わなくてうまくかみ合いません、まったく使い物にならないものを作ってしまいました(また無駄な物を作ってしまった、なんか根本から間違っているような

?)。

|

|