| 【分割モード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

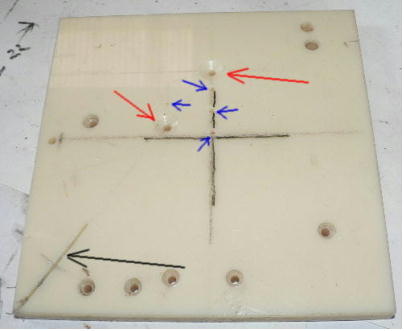

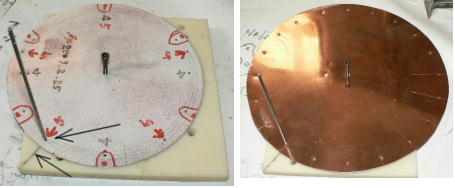

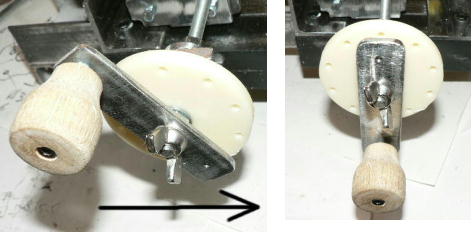

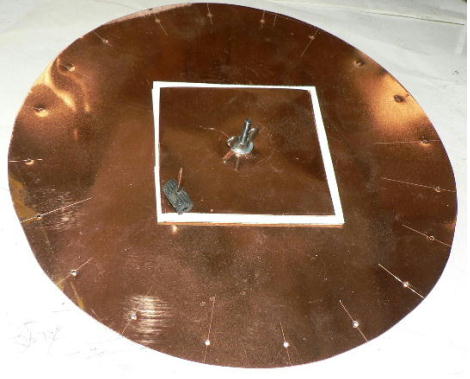

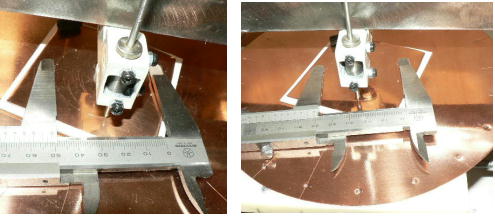

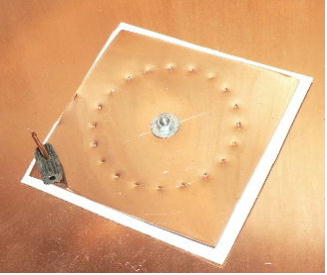

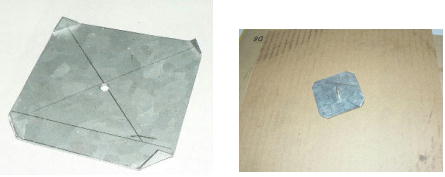

| パンチモードで初めて手回しXY軸を動かしてみましたが、市販の長ネジそのままなので、一般的な工作機械と方向が全く逆です。回しながらパンチ位置に合わせたのですが、何度も間違えてしまいました。 普通なら修正すれば良いのですが、電動ドリルやサンダーなどと連動切削なんかすると、「間違えが即失敗」につながります。それにこの「逆モード」が体に覚えてしまうのも怖いです。 そこでこの回転を逆にしたい、しかし逆ピッチのネジ購入は「ホビー工作」的にやりたくない、となると「歯車」の組み合わせしか思いつきません、市販の歯車をこれから探すのイヤ、そこで「分割モード」で「エセ歯車」を作ってみる事に。 歯車と言えば「インボリュート曲線」、しかしまだこの領域には挑戦していません、そこで色々考えました。インボリュート曲線切削がまだできないのなら「インボリュート曲線が始まる前にやめればぁー」。 つまりですね、インボリュート曲線が必要になる前に「歯型」をやめちゃうのです。当然中途半端な形になるし、伝達能力にも響くと思いますが、とりあえず逆回転になれば良いし、ある程度力が伝達されれは良いや、てなノリでやってみます。 となるとここは「ローラーピン歯車」と「ローラー受け歯車」しかありません、(ホビー的にです)普通の歯車では噛み合いませんから、そこで完成直径を 50ミリ前後と考え、ローラーをプリント基板関連で売られている「 直径4ミリスペーサー」とするとして、ローラーとローラーの間を 4ミリにすれば 20Tの歯車モドキは、 (4+4)×20=160 160÷π=約50.95 こんなんでいいベカとも思いますがとりあえず作ってみます。まずはXYテーブルに分割装置の取り付けです。  赤矢印が分割円盤の中心穴で 3ミリです。 2ヵ所ありますが、前に作った 直径140ミリの奴と今回の直径 200ミリ用です。前の資産も使えるようにしました。 青矢印はその穴から正確に 10ミリずつ離したところにあけた 1.5ミリの穴です。ゼロ点調整用の穴です。 黒矢印は、幅 1ミリの溝です。分割位置確定用です。前はそれ専用の仕掛けを作りましたが、色々と考えた上こうなりました。  左が直径 140ミリの分割円盤の場合、右が 200ミリの時の様子です。矢印のように円盤の穴とテーブルの溝に合わせて針を刺すことにより、分割が確定します。  黒矢印が円盤の中心が入る穴、赤矢印がそこから10ミリ離れた所の穴です。今Z軸の針がぴったりはまっています(つまり円盤中心から 10ミリだけ Z軸が円盤軸中心から離れてる)。  そのぴったりはまっているときの全体の様子です。X軸のハンドルもY軸のハンドルも中途半端な位置で止まっています。  X軸のハンドル部分です。このように蝶ナットをはずしてハンドルをはめ直し、わかりやすい位置(この場合真下)にセットしています。  こちらはY軸側です。同じように真下にセットし直ししました。  今回は 20分割です。マスターを作るために 70×70ミリの銅板を間に段ボールを挟めてセットしました。段ボールは 200ミリの分割円盤を針の打撃から守る為です。 四角い板の左下の釘は「駄目押し釘」です。 20ヵ所も刻印すると、真ん中の 3ミリのビスだけではおさえきれません、これは経験からわかった事です。この事に気が付くまでかなり無駄な物を作ってきました。 【大失敗】  刻印する位置は 50.95ミリぐらいの円の線上です。適当に四捨五入して半径 25.5ミリにY軸を動かし、針で円を描いてノギスで測ってみました。ぴったりです(当たり前)。  あとは指示針を合わせて、Z軸の針を打撃していくだけです。  刻印終わりました。ここで新発見、基準円盤に傷を付けたくなくて段ボールを間に入れたのですが、なんとこれが大正解、もちろんキズは付きませんでしたが、刻印したところが「ブラックホール」に。 これは重要な意味をもちます。穴あけの秘儀、「技かな ?」のコーナーで。  刻印終わりました。 大失敗でした。  刻印した銅板の下に鉄板をあてがって穴あけ、そして「マスター」が完成したんですが、なんか変。  よく見たら分割が合ってない、 20センチの基準円盤の穴にノギスをあてがってみたらご覧の通り、分度器をあてがってみたら「狂いまくり」、なんでこんなに狂ったのか反省しきり、分割しているときは結構真剣にやったつもりなのに(テレビを見ながらやったせいか?、それとも缶酎ハイのせいか?)。 はじめからやり直しです。 【失敗、反省、そしてリベンジ】  色々な円周分割をやってきました。最初は分度器、次が「ラダーチェーンを使った分割、そしてパソコンソフトを使った描画」、このあいだは又戻って「でっかい分度器」を使ってやりました。 しかしどれもうまくいかない、何か基本的に間違っているような気がします。不審、疑惑、目の衰え、色々ありそうです(コピー機って正確?、とか)そこで「工作の基本」に立ち返ります。小学校で習った方法に戻るのです。  小学校の時、お茶の缶の外周を測るのに「紙を使う」方法を教わりました(50年以上前なのに覚えてる)その紙を分割してもう一度巻き付け、印をつければぁー(そういえば鉄腕ダッシュで傘を作るのに使っていたような?、昔からあった知恵なんだ)。 巻きつけるには円盤が必要です。その辺にないか考えたんですが見当たりません、そこで段ボールで作る事に。 んで引っ張り出したのかこれ、昔作った「サークルラインカッター」です。直径 16ミリから 600ミリまでの円盤(段ボールとか、花笠音頭の笠が作れますよー、実績あり)を切りぬけます。来年(2010.4)から発売予定ですがよろしくです(こんなの欲しい人いるかな?)。  これは「中心穴補助具」です。段ボールとか円に切り抜くとき、どうしても中心穴に負荷がかかり、穴がでかくなる傾向があります。低学年の工作なら「許容範囲」ですが、正確さが必要な時は困ります(今回の場合のように)そこで補強に使います(ポンチするのハショったらズレちゃった)。 なに、四角いトタン板の四隅を折り曲げて段ボールなどに食いこませ、中心穴がでかくなるのを防ぐだけです。  その辺にあった段ボールで 4 枚切り抜きました。外形は 240ミリです。これ以上の大きさは箱の関係で作れませんでした、本当はもっと大きいものにしたかったです(大きいほど分割誤差が小さくなります)。  木工ボンドを塗りつけて接着します。厚さは 18ミリになるようにしました(紙テープの幅が 18ミリだった)ジワーーーっと押すとずれるので釘をあちこち打ち込んでいます。  放置すると変な形になってしまうので、乾くまで重石を乗せました。しかしちょっと重すぎたかな?、とりあえずこのまま放置です。乾くまで次は出来ません。 ここからのつづきは、「技かな?」コーナーの【林ホビー工作研究室の分割原器】に飛びます。 |

|

|

| 【パンチモード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

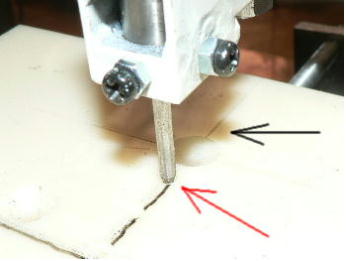

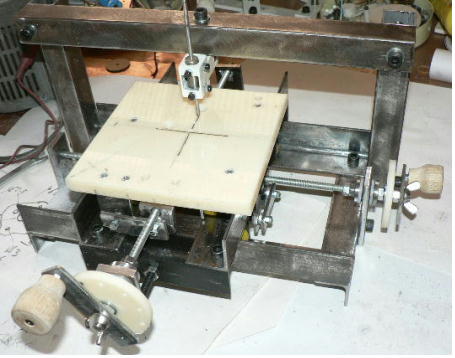

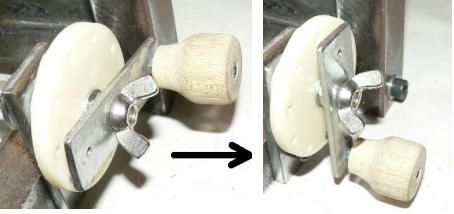

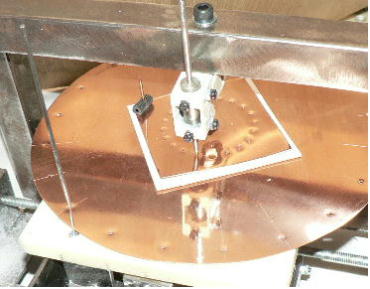

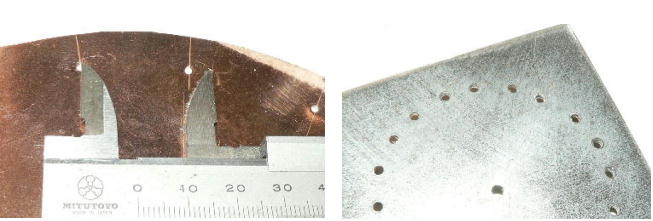

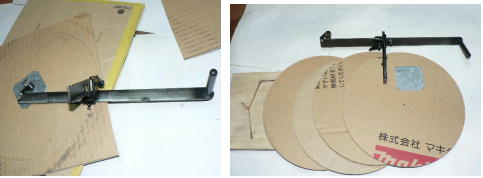

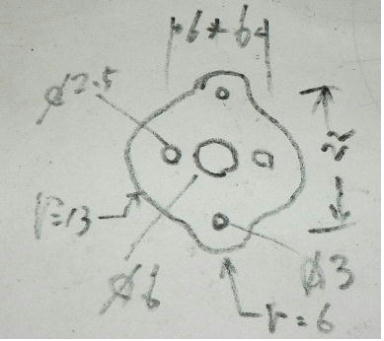

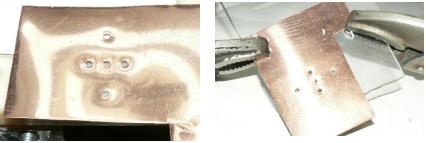

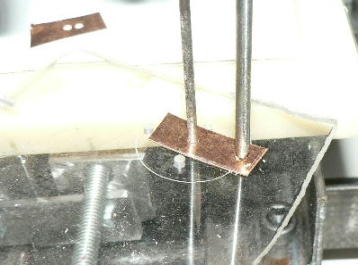

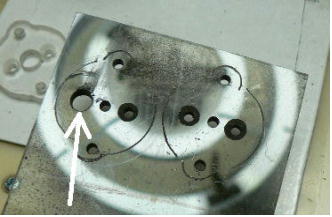

| 「3軸ケガポンドリブン盤」(略して3軸盤)、完成したとはいえ、まだまだ追加部品があります。しかし使わなくては意味がないので、単独で出来る工作をやってみます。 元々はマブチモーターに取り付ける「絶縁ブラケット」(遠心スイッチの)がうまく作れないので考案した物でした、そこで当初の目的である「絶縁ブラケット」をさっそく作ってみます。使うのは「パンチモード」です。  お粗末な漫画ですが、こういうのを薄いアクリルで作りたいのです。別に大した作業ではありませんが、歳を取ってくると「穴あけ位置が難しい」、特に真ん中のモーター取り付け位置は何回やっても狂います。 そこで「3軸ケガポンドリブン盤」の制作となった訳です。しかしX軸やらY軸やらで意外と手間がかかり、制作に10日以上かかってしまいました。それでも手間をかけたかいがありました。  銅板を張り付けて(面倒くさいのでテープです)、まず基本位置(真ん中辺)に軽く刻印します。そのあと設計図にそってハンドルを回して所定の位置で刻印していきます。  刻印し終わったらテープをはがし、穴あけします。これでマスターの出来上がり、あとはアクリルを重ねて穴あけするだけです。  次に外形をケガきます。私は昔からノギスのとがった方をコンパス換わりに使ってきました(オバカ)その為先端が少し丸まってしまいました。今回はそのノギスの替わりに「コンパス板?」を作ります。3軸盤で簡単に正確な半径位置に穴あけ出来ます。それを使って外形をケガきます。半径 3ミリと 11ミリの物を作りました(なんか寸法間違えましたが、そんなに重要なとこではないのでこのままやります)。  前はノギスでやっていました。左の 2ミリの穴に棒を突き刺し、もう一方の穴に針を突っ込んでケガいていきます。  あとは所定の寸法の穴にあけ直し、ネジの部分はタップを立てて完成です。これは3個とも同じものです。考えてみたら透明な物を写真に撮るのに背景変えても無駄だった、どなたか透明な物を撮るコツ教えてくだされ。  モーター取り付け穴に「ジャストフィット」、一発でOK、これは気持ちいいや、しばらく幸福感に浸っていましたが、何やらうずきだしました。以外と「め・めんどくせーーー」、 【箱入りディスクサンダー娘と合体テスト】  昨日につづいてもう少し同じブラケットを作ってみようと思って始めたのですが、いきなり失敗してしまいました。白矢印、2.5ミリの穴に皿をももうとして「貫通穴」にしてしまいました。 皿専用のキリに交換するの面倒くさくて普通のキリでやったのが失敗の原因でした、もうすっかりやる気無くしたんですが、気を取り直してもう少し頑張ります(ワッカ 2つは蛍光灯です。撮り直す元気もありません)。  アクリルだと思って作り始めたのですが、「塩化ビニール」でした、こいつはパリが出て面倒くさいです。  やめようと思ったんですが、ふと「サンダーで削ってやろうかしら?」と思い立ち、セットしてみました。左上は速度調整用の「スライダックトランス」です。前はサイリスタとかトライアックとか使っていたんですが、全て壊れてしまいました(それだけ激しくつかう)こいつは 40年来のお友達です。 クズ屋さんでもらってきた物です。割れたベークライト部分を修理して使っています。 0Vから 130Vまで可変で便利です。重いけど。  速度を 3分の 1ぐらいまで(怖いから)落としてさっそく切削開始、なかなか調子良いです。これって好きな直径の円盤簡単に作れそうです。それも正確な直径の。  中古のマブチモーターにはめてみると、これまた「ジャストフィット」、いやあこれからが楽しみだわ。 ところで形ですけど、こんなレモンの断面みたいなかたちにする必要はまったくありませんでした、(今頃気がついた)楕円形かそれに近い形にすればこんなことする必要が無かった(オバカ)。 次はいよいよ「分割盤モード」でエセ歯車作りです。何としても送りハンドルの逆回転を解消しなければ(回しててすごく間違う)。 |

| トップページへ このページのトップへ |

|

|