|

|

| 【新 6Tローラーピン歯車】 |

| トップページへ このページのトップへ |

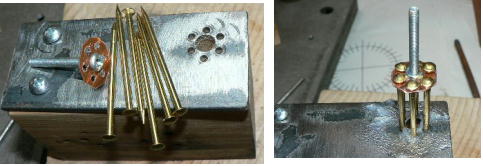

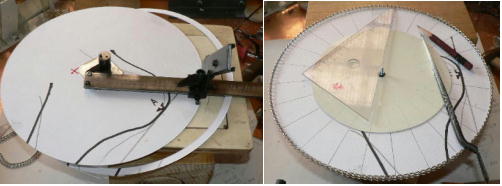

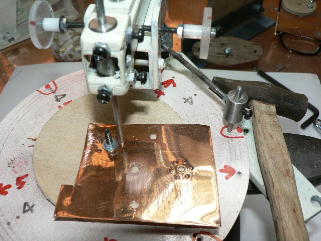

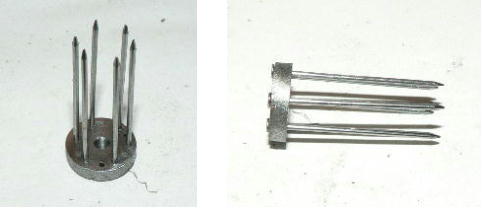

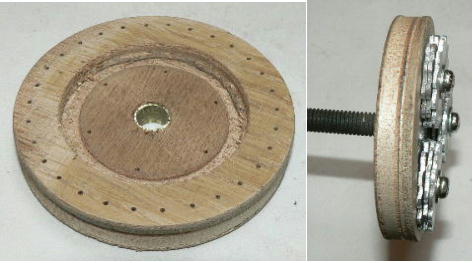

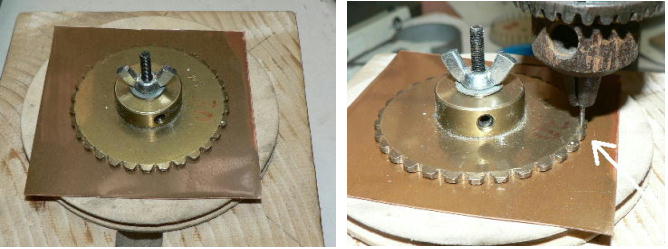

左写真は釘を打ち込むための治具台です。その上に真鍮の釘とビス止めした円盤がのっています。右写真は釘を打ち込んでからちょっと持ち上げたところです。 このあと失敗、この治具にのせたまま半田付けしたために「熱」を奪われ、みっともない表面になってしまいました。  なぜかきつくなってしまい、引き抜くときに先がすぼまってしまいました。なんとか修正し、ローラー(スペーサー)をはめて「抜け止め兼補強」の銅線を半田付けして出来上がり、下の線は隙間をあけるためです。  下が今回作った物です。前のは(上)間隔3ミリ、今回は1ミリなのでちょっと小さいです。 できたけど「どうも美しくない」、もう少し考える必要がありそうです。 |

|

|

| 【花子導入】 |

| トップページへ このページのトップへ |

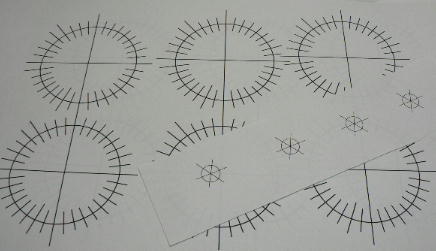

ジャストシステムの「花子3」、購入して半年ほどたちますが、ほとんど使っていませんでした、コマンドとか覚えるの嫌だったんですがこのままでは宝の持ち腐れっというか使わないといつまでたっても覚えないので、いじくりだしました。(あたしゃ武藤のドラフター派だった、化石だ) とりあえず 6Tと 36Tのローラースプロケットの分割を始めたんですが、「こりゃ便利」、360°分割のさらに小数点以下一桁まで(3600分割)角度を指定できます。最近のプリンターは 1対1 なので、プリントアウトすれば「分割盤」なんていらないや。 始めから使えば良かった、写真は映りが良いようにちょっと線を太くしています。  交点にセンターポンチを打とうとして新たな技術的欠点発見、「見 見えネーっ 合わせられネーっ」こりゃ「オプティカルセンターポンチがどうしても必須アイテム」っポイです。しかしどのぐらい正確に打てるのだろう?、作っちゃおうかなぁ、怒られるかなぁ、訴えられたりして。 |

|

|

| 【惑星ギヤ作り】 (ローラースプロケットですけど) |

| トップページへ このページのトップへ |

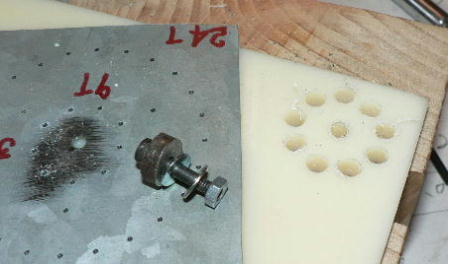

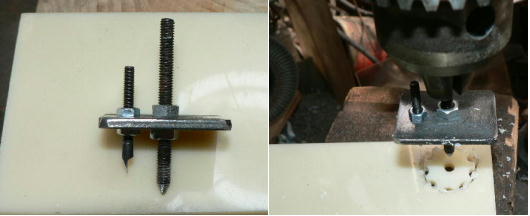

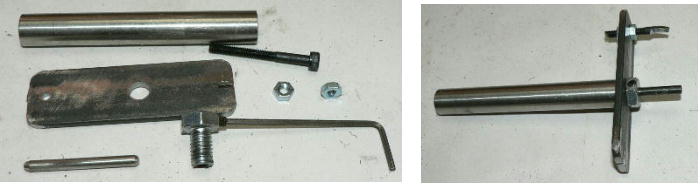

【惑星ギヤ作り】(ローラースプロケットですけど)。 惑星ギヤ(ローラー対応スプロケット)をなにで作るか悩んだんですが、6ミリ厚のABS樹脂で作ってみることにしました。9分割の穴のとおりに穴あけです。4ミリであければ良いんですが、作りが雑なので 4.5ミリであけることにしました。  9ヶ所の穴をあけてから円盤に切り抜きます。丁度良いホールソーがないので、ボルトとフラットバーで簡単なのをこしらえました。ABS樹脂なんてこんなので十分です。  インボリュートもクソもないので簡単です。前に作った太陽ギヤ?とかみ合わせてみると「なかなかよさげ」です(フリーハンドですけど・軸を固定したら怪しい)(笑)  公転軌道を確保するステーと出力軸です。ステーと軸をどうやって接続するか悩んだんですが、(溶接とかやりたくない)「叩きバメ」か「焼きバメ」にします。ここでは今までやったことがない「焼きバメ」をやってみます。何十年も前ですが、小学校の社会科見学で、郡山(福島)にあった蒸気機関車の製造工場で、機関車の動輪に鋼のワッカをはめるのを見ました。「走っているときはずれませんか?」と質問したら「今まで一度も外れたことはない」と胸を張っていましたっけ。 そういえば「ゴルゴ13」で、車輪を狙撃して脱線させるってーのがあったような、あれって単価を抑えるために粗悪な車輪を納品して金儲け・・・の内部告発だったっけかなー、タガをはずす・タガが外れる・なんて言葉、今は死語かな?。 ところで私、「分割盤」使うのそれなり面白かったけど、あきちゃったので(笑)明日から図形ソフトとプリンター使います。 |

|

|

| 【惑星ギヤと惑星軌道外ギヤ(というかローラーピン車ですけど)の「型」作り】 |

| トップページへ このページのトップへ |

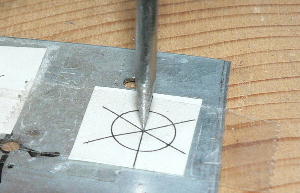

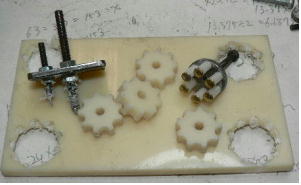

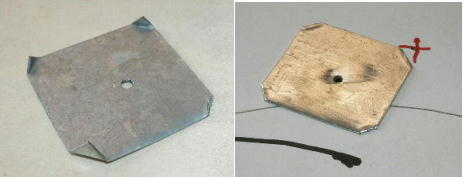

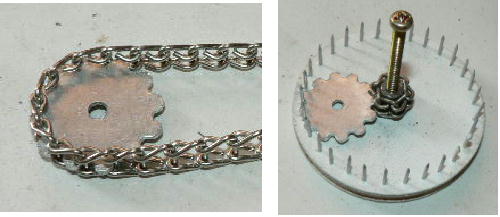

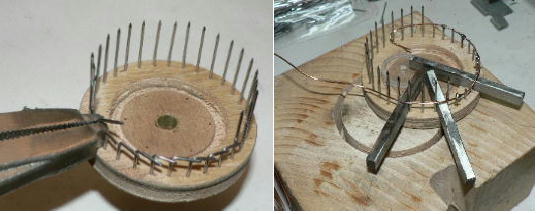

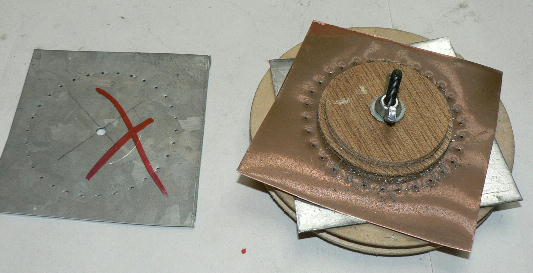

惑星ギヤは 9T、惑星軌道外ギヤは 24Tにします。この数は外径を

50ミリ前後にしたかったのと「遊星減速のコトワり」でこうなりました。コトワりは専門書でお願いします。私は直感で「こーじゃないかなー」っと思っているだけです(私は学が無いのでうまく説明出来ません)。 まずは 9分割の大元のゲージ作りです。ラダーチェーンのコマを9の倍数にしてワッカにし、切り抜いたボール紙円盤にはめて真中に止めた銅円盤(見やすいように塗装してます)に三角定規をあてがい、コマ数を数えながら9分割の線を引いていきます。  あとは先を鋭くしたセンターポンチでくぼみを付けていきます。これで 9T分割盤完成です。  これはただの四角いトタン板です。四方を折り曲げ、ボール紙円盤の中央付近に差し込んでひっぱたき、中心穴の補強としています。  次は24分割です。前に使ったボール紙円盤を流用しようとしています。その為補強したわけです。24の倍数で計算したら、前の円盤よりちょっと小さかったので「サークルラインカッター」(創作工具参照、あれっ まだやっていなかったっけ ? )で切りなおしします。そしてラダーチェーンをはめて24分割します。  24分割盤出来上がりです。 24分割盤出来上がりです。つづきはトップページです。 |

|

|

| 【新太陽ギヤ】 (というかローラーピン車) |

| トップページへ このページのトップへ |

| 今度は「ローラーピン車とローラー対応スプロケット」で遊星ギヤ減速機を作ってみます。ローラーは直径約4ミリのスぺーサーを使います。ピッチですがすべて手作りなので自由に設定することができます。全体を小さくするために狭くも出来ますが、ちょっと先のこともありますのでローラー間を 3ミリ(理由あり、後日)はなす事にして「ピッチ 7ミリ」にする事にします。 |

|

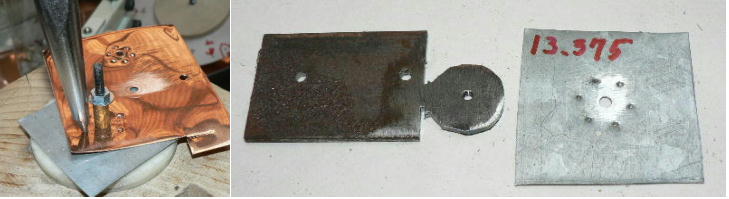

| そういう訳で「6T」の場合は 6×7=42 42÷3.14=13.375 という訳で、 13.4ミリぐらいの円を書き、それを 6等分します。私の腕では小数点以下ひとケタがせいいっぱいです。写真は分割している様子、しかしこんなに分割盤使うとは思わなかった。 |

|

| 銅板でまず刻印してそれからトタン板に写し取り、しっかりした「型」を作ります。3ミリのフラットバーから大体のかたちに削りだしします。穴あけ加工しやすいように「フキダシ」のかたちにしています。 |

|

| 2ミリの真鍮釘を打ち込むので 1.9ミリの穴をあけ、ためしにやってみましたが、さすが金属、まったくはなしになりません。 |

|

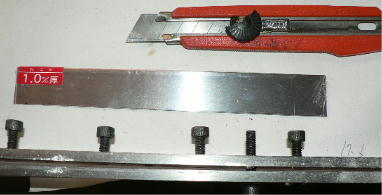

| そこで 2ミリの穴にしましたが今度はスカスカ、そこで 1.9ミリの穴をあけたあと、底にスチールスケールをピッタリあてがい 2ミリであけ直し、さすれは 2ミリの穴だけと「最後のちょっぴり」はドリルキリサキの形状で 1.9ミリのはず。 |

|

| 作戦が大当たりして程よい締め付け感、さっそく穴あけして分離開始。 |

|

| 電ドルにくわえて外周を滑らかにしたあと、ピンの打ち込み開始です。左写真のヘンテコなヒラキはスぺーサーが軽く回るためのスぺーサーのスぺーサーです。ここで問題発生、真ん中の状態の時「落っことして行方不明」に、 30分ぐらい探した、もう諦めて「はじめから作り直し」と心が決まって何気に真下をみたら「あったぁーーー」、飛び跳ねたという先入観から真下は探さなかった(先入観とはゲニ恐るべし、ところで工作ベース300もちょっぴり活躍・右写真) |

|

| そんなこんなて何とか完成、ってなにやってたんだっけ ? 。 |

|

|

| 【テスト、そして失敗・総括】 |

| トップページへ このページのトップへ |

完全に失敗です。 ガキガキ止まりまくり。 |

あれから思いつく限りの改良を加えました。そしてどんどん悪くなりました。打つ手打つ手が最悪の方向に行ってしまいます(原因が分かっているだけに始末が悪い、限界が見えている)。 急速に熱が冷めてしまいました。昨日東京秋葉原の電気街に久しぶりに行ったんですが、17万円のフライスを見て「欲しいなー」、これがあったらな〜。 |

遊星減速ですが、なぜ失敗したかを考えました。一番の原因は「市販のラダーチェーンとスプロケット」を根底としたからだと思います。ラダーチェーンは元々離れた場所にある軸に回転を伝えるものです。ところが私は歯車のように接近した(かみ合わせた)状態で使おうとしたのでした。 現在使われている歯車は「円のインボリュート曲線を歯形とする歯車のかみあい」がほとんどです。なぜそうなのかを考えもせず「歯車はインボリュート曲線である」なんてずーーーっと思っていました。ところがこの曲線、ホビー的に手作業で作るとなると大変です。なんとなくヤスリで削っていて出来る訳がない(歯数全部だもんね)。 ピン車のピンが細ければ細いほど受け側のスプロケット歯形はスムーズにかみ合うためにインボリュート曲線仕上げが必要です。ところで「メカニズム辞典・ P75」によると「インボリュート曲線を歯形とする歯車の噛み合いは両者の中心距離が少し変わっても、速比が一定である」としか書いてません。 ええーっそれだけかよっ、(もちろん他にもあるでしょうが)んじゃインボリュートでなくてもいいじゃん。 そーいう訳で次に考えたのがオートバイや自転車に使われている「ローラーチェーンとスプロケット」、この組み合わせは「インボリュート曲線」は関係なさそう、(たぶん)インボリュートではなく「円弧 ? の組み合わせ ? 」、これならボール盤だけでなんとかなりそう。 そこでローラーになる部分を物色しました。身近に色々あったんですが、工作の確実性をかんがえてプリント基板等につかうスぺーサーを買ってきました。 |

|

| 外径 3.95ミリ、内径 2.0ミリ、長さ

5ミリと8ミリです。1個12円ぐらいでした、太さ

2ミリの真鍮釘が良いあんばいです。どちらを使うかはまだ決めていません。 んでもって各部の寸法、計算するとかなり大きくなってしまいます。30Tだと5対1で割り出すと直径7センチぐらいになってしまいます。やっぱり5センチ以下に抑えたい、いやそんなことよりまず完成させることだ。 |

| 【全部品】 |

| トップページへ このページのトップへ |

太陽ギヤを完成させる。 |

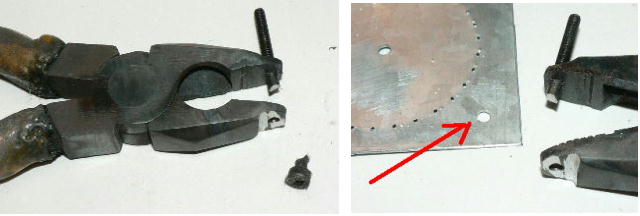

| クランププライヤーで釘をしっかり挟み、3ミリ残してニッパで切り取り、内側に曲げました(中写真、押さえているのは工作ベース300ですがもちろん万力でもオーケーです)その後、3ミリの真鍮ビスを入れ、中央で半田付けします。 |

|

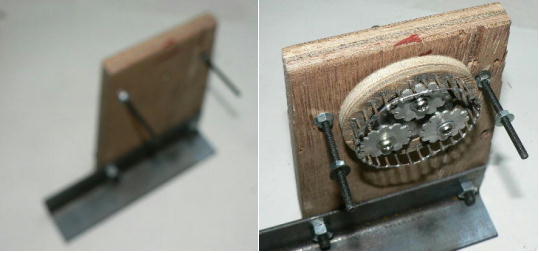

| ちょっと突っ込んでみました(左写真)。 次に「トルク測定マウント」を作ります。なんかこの手の測定には「電子ハカリ」とか「体重計」を使うのが流行りですが、私は連続定格を測りたいので、円盤による測定装置を作りたいと思います(右写真が全部品です)。 と、いってもベニヤ製の簡単なマウントです。直径20センチの円盤を作り、重りをぶら下げてどの程度の重さを持ち上げることができるかで測ります(つまり軸から10センチのところのトルクとなります)。 |

|

| 入力軸を組み立てたところです。プーリーには手回し用のステーを付けました。 (なんか曲がってる)。 |

| 組み立てます。 こんな「釘とベニヤとアルミ板」で作った「遊星減速装置」なんて動くかしら?、おおいに疑問ですが、なんとか最後までやりとげたいと思います。 遊星減速の前段はモーターからの「プーリー減速」です。大体10対1ぐらいの予定です。遊星減速は5対1なので全体として大体 50対1です。遊星減速の出力軸は「セミファイナル出力」なので、 200g/10Cm/2回転/秒 ぐらいでたら大成功なんですが、まともに回るかどうかの方が問題です。(大笑い) |

|

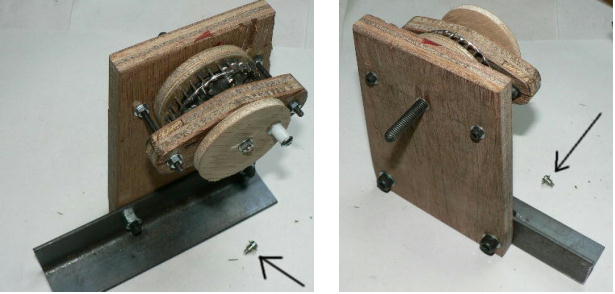

| トルクの測定がしやすいようにベニヤ板を立てて組み込んでみました。なんとも不細工ですが、こんな物に手間をかけるのはばかばかしいので「やっつけ仕事」です。 |

|

| モーターを付ける前に手で回してみました。予定通り「ガキッ」とどこかが引っかかって回りません、 2・3回左右に回そうとしたら急に調子が出てきました。「やったー」とおもったらどこからかネジがポロリ(矢印)。 惑星ギヤのビスがはずれてしまいました。原因は寸足らずのスペーサーを取り替えもせず「少しゆるめて」電ドルでガンガン回したときにゆるんだと思われます(当たり前) それから惑星ギヤの谷ー谷ですが、ギリギリ寸法で作ったため、あちこちピンに当たるようです。かみ合わせさえまともなら谷は深くても良いはずです。この辺も少し修正します。 5対1ぐらいならこんな物を作らなくても市販のギヤを買ってくれば簡単ですが、私は「クラッチ」にこだわっています。まともに回るようになったらその辺の加工も始めます(ボクシングで「ディンプシーロール」というのがあるそうですが、それ できるかも ? 夢ばっかりやー)。 |

|

|

| 【太陽ギヤ制作】 |

| トップページへ このページのトップへ |

| ピンは 0.9ミリです。 6Tの山の外ー外寸法は 10.0ミリにしてみますので、 10.0-0.9=9.1ミリ、 9.1÷2=4.55ミリ、そこで半径 4.55ミリで(大体ですけど)合わせて 6分割位置にくぼみを付けます。 使い物になるかどうかは出来てからのお楽しみです。 |

|

| その後、先の尖らせたセンターポンチでトタン板と一緒に打撃し、トタン板製の「型」を作ります。 |

|

| 3ミリのフラットバーに、前日作った6Tの型を重ねてセンターポンチを打ち、 0.9ミリのドリルキリサキで穴をあけます。 |

|

| これで1セットになります。左の円盤は、釘の頭を押さえようと思って作ったんですが、使うかどうかはまだ分かりません、 0.9ミリの穴に 0.9ミリの釘が入るかどうかもやってみないと分かりません(木材じゃないので)。 3本目までは順調に入りました。手応えは木材に打ち込んでいるような錯覚を覚えるほどです。これですっかりリラックスして4本目、見事に曲がりました。このあと全てダメ、抜こうとしたら根本から折れてしまいました(こういうのって根本から折れたら最悪です)。 はじめっから作り直しなんて「イヤッ」なんとか使えるようにってんで型をのせ直して再度穴あけ、結果は「型は馬鹿穴になるし、ドリルキリサキは折れるしもぅ最低っ」、釘の太さはノギスでは測れない何かがあるのヤモ、(それと釘は軟鉄より硬いのかも?)1ミリであけてしまえば良いんですが、なんか意地になっちゃって。 |

作り直ししました。 |

|

まだ使い物になるかどうか分からないのに1から作るのも何なので、あいているスペースに6ヵ所新たに穴あけしました。始めは

0.9ミリで貫通穴、そのあと 1.0ミリで3分の2の深さまでひろげました。 釘を打ち込んだところ、「程よいしまり ? 」で入りました。これなら釘の頭の押さえ円盤は必要なさそうです。 このあと全部品へ。 |

|

|

| 【12Tの惑星歯車(スプロケット)制作】 |

| トップページへ このページのトップへ |

|

| ここまでは「ポチッとなペンチ」と工程が一緒です。食い切りには3ミリの半ネジキャップスクリューポルトを使います。 |

|

| ポチッとなペンチと同じように頭を切り離します。使い回しの写真ですみません。 |

|

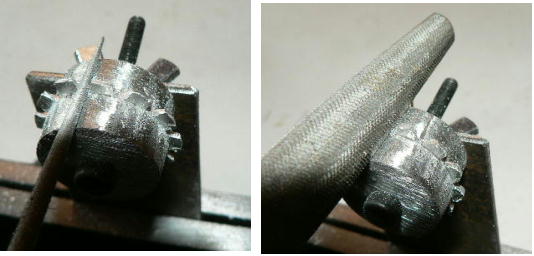

| 頭を切り離したらネジ部分も取り外します。そしてネジの先端というかネジの切れていない部分を12Tのスプロケットの歯型と同じに・・・というかすっぽり谷に入るように研磨します。削りすぎたら新しいものと交換してとにかく納得がいくまで研磨します。 納得のいく物が出来たらペンチにねじ込み、高さを合わせてナットで留めます。 |

|

| 次に素材の準備、1ミリのアルミ板に穴をあけ、見本のスプロケットと一緒に止めます。そしてスプロケットの山にそって切り取ります。 |

|

| 谷の底までビット先端を差し込んで食いちぎっていきます。犬の爪切りみたいです。赤矢印は食いきり終わった板です。勿論このままでは使えません、仕上げは又別の治具(簡単な奴ですけど)を作ってやります。これで大量生産は無理ですが、20個や30個ぐらいなら半日で出来ると思います。 長々と書きましたが、焼き戻し作業を別にすれば10分ぐらいで終わると思います。なお、焼き入れはしません、それとペンチのアゴ下側を歯型(雌の)にすればもっと良いんですが、面倒くさいしアルミだしパス。 |

| 【歯形を整形するための治具を作ります】 |

12Tのスプロケット谷ー谷寸法を測ります。 17.6ミリでした。 |

|

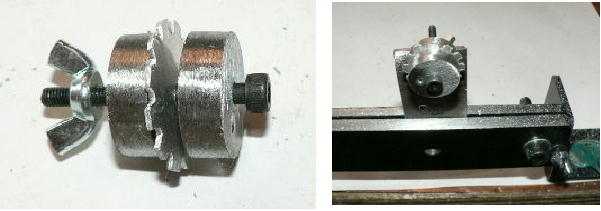

| 25ミリのホールソー(これしか無かった)で、フラットバーから円盤を2個作ります。直径19ミリになりました。これを電ドルにくわえ、サンダーで 17.6ミリになるまで削ります。 |

|

| これで谷ー谷寸法の円盤セットができました。さっそく昨日食い切りで作ったやつをサンドイッチにします。そして適当な鉄板に止めて工作ベース300(万力でも良いです)に固定します。 |

|

|

私・思うんですが、スプロケットというものは「谷ー谷」の寸法が一番大事だと思います(勿論歯のかたちもですが)そこで作った円盤の直径を定規として細い丸ヤスリで削ってぴったりにします。歯型の方は半丸ヤスリで仕上げます(かなり適当) |

|

| 削り終わりました。ちょっと試しにラダーチェーンをかけてみました。右の写真は惑星ギヤの定位置にはめてみたところです。真ん中のピニオン(太陽ギヤ)みたいなものは昔半田付けで作ったものです(使いませんけど) |

|

| これが12Tのスプロケットを作るためのセットになります(このほかに金切りバサミが必要、あと穴あけ)持ち歩けばいつでもどこでも制作可能。 |

【大量生産とはいかないまでもある程度数を作ります】 |

| まず工作ベース300(で、なくてもよいですが)1ミリのアルミ板を幅 25ミリに切断します。そして 3ミリの穴をあけ、さらに25ミリずつ切断します。 |

|

| まるく切り出したあと、12Tの見本スプロケットを使ってペチペチ歯型を作っていきます(この辺は前記事を参照してください) |

|

| あとはやすりで簡単に整形していきます。右写真は意味もなく 3枚セットしてみました。今日は 8まい作りました。丁度 1時間かかりました。これで惑星ギヤモドキは 9枚になりました。 |

|

|

| 【30Tの改造です】 |

|

| 真中に 7ミリの真鍮パイプを入れてボルトのネジ山からベニヤを守りました。それから段差を付けて惑星ギヤステーを沈め、太陽ギヤとのかみ合わせを多少改善しました。厚いのの替わりに 3枚重ねて試しにはめてみました。 |

|

| 釘を打ちっぱなしだとギヤの山に当たって外側に曲がってしまうので、折り曲げて半田付けしてみようと始めたんですが、 30ヵ所もやるの面倒くさくなってやめちゃいました。もっと簡単な方法があるはずです。 |

|

| 最初、釘をひんまげて次の奴と半田付けしようと思ったんですが、結構面倒臭い、そこで切りそろえて銅線を半田付けする方法に切り替えました。 |

|

| だけど途中からなのでこんなみっともない環状列石(ストーンサークル ?)の出来そこないみたいに、それでもはめてみると結果オーライみたい(コッツンコッツン当たるけど) |

|

| 出力軸に電ドルかましてグイングインまわしたら、なんとなくよさげ、

5分も回したら結構滑らかに回るようになりました(さらに回し続けるとまた調子悪くなってしまった、及ばざるはなんとやら) |

|

次は惑星ギヤの軸の軌道を確保するステー?作りです。  |

|

昔、ラダーチェーン 6コマをワッカにして作った

6Tピン歯車です。これのピン(ラダー)の外ー外寸法を測ったところ、 10.2ミリでした、 30Tの内ー内寸法は 45ミリです。 45-10.2=34.8ミリ 34.8÷2=17.4ミリです。12Tは 17.6ミリのはず、 0.2ミリほど計算が合いません、30Tの内ー内を何度計っても 45ミリ、市販品の 12T谷ー谷寸法も 17.6ミリ、これはどうやら 6Tの方が少し膨らんでいるようです。さーて困った、計算上の数値で行くか現実か。 30Tも 12Tも実際に市販品から導き出した数値、一方 6Tはいい加減に作りだした物、(6Tは市販品には無い)ここはひとつ 6Tの外ー外寸法を -2して 10.0ミリとして(どっちみちこれから作るんだし)まずはやってみます。ということで、 17.4÷2=8.7 (12Tの半分) 10.0÷2=5.0 (6Tの半分)。 したがって 12Tの軸軌道半径は 8.7+5.0=13.7ミリと出ました。あー疲れた、どうも最近小学校で習う計算もなかなか出来なくなって・・・(もう年か)。 |

|

| 惑星ギヤの軸の軌道を確保するステー?を作ります。この軸はセミファイナルになりますので少し太く作ろうかと思います。トルクの測定もしたいので、計測円盤が取り付けやすいように

6ミリのボルトにします。

9.8ミリで穴あけしてキャップスクリューポルトをたたきこみました(タタキバメ)。 余分な頭を削り取って、バーナーで「焼き戻し」をしています。この作業の時、意外と「焼き」が入ってしまうからです。 |

|

| 手回しベース 分割盤モード を使って惑星歯車の軸固定ステーの穴あけ位置用の型を作ります。昨日の計算で、半径13.7ミリとわかっています。銅板に分割印を付け、、トタン板に写し取っています。 |

|

| そのトタン板から先ほどのステー(ちょっと名前が思いつかない)に写し取り、タップを立てます(焼き戻しが足りなかったとみえ、ちょっと危なかった)12Tを自由回転させるためのリングというかカラーの切断には苦労しました。何しろ真鍮パイプを 1.5ミリの長さに切断したもので。 |

|

| 組立てて、 30Tにはめてみました。ここでいろいろ不都合発見、一番の失敗は「太陽ギヤ」のはまるところの幅が 1ミリしか無い事です。これには参った、しばらく考えて「12T」のギヤを厚くする事にしました。全体の補強にもなるし、ところで30Tのピン(釘)ですが、このままでは「いかにも弱すぎ」、なんとかしなくちゃ(今回初めて不都合が出てきたような事を書いていますが、実はものすごく出ているんです。それを不屈の精神で秘密裏のうちに克服しております) |

|

|

| 【惑星外歯車(クラッチ付きピン車)】 |

| トップページへ このページのトップへ |

|

| 市販の30Tスプロケット(秋葉原の日産商会では 30Tと言っている、Pだと思うんだけど)と、先が折れてしまった 1.2ミリのドリルキリサキです(捨てずにとっておいた) |

|

| このキリサキの後端(ノーマルな部分)をちょっぴりテーパーに砥ぎます。そしてボール盤にセットします。研いだ部分が先、穴をあけるのではなく刻印するだけ、あとで気が付いたんですが、相手が銅板なので「半割」にしても良かったかも。 |

|

| クッション用のベニヤ板とガイドになるスプロケット、そして銅板を一緒にネジ止めし、スプロケットの谷の部分にあてがって「刻印」します(見本のスプロケットの谷の部分を削ってしまわないようにです) |

|

| 1.2ミリのキリサキではただ印を付けただけなので、トタン板を重ねてからセンターポンチで刻印し直します。かなり慎重に(本当は 0.8ミリ〜1.0ミリぐらいでやりたかったけどもっていなかった) |

|

| ここで大失敗、真中で止めているビスのネジを切ってない(切れてない)部分を使ってしまいました。結果的に完全にとまってない状態で作業したため、穴あけ位置がずれてしまいました。作業中「ちょっとおかしいな」と思ったんですが遅かった、始めからやり直しです。 |

|

| あらためてなんとか外周は終わり、簡易分割盤モードで飾り穴?用の6ヵ所刻印です。簡易が付いているのはあんまり正確な位置は必要ないので「微動送り」を使っていないからです(目測) |

|

| なんとか完成、これさえあれば「30T」のピン歯車は簡単に作れます。これで「クラッチ付き遊星外ピン歯車」を作るつもりです。クラッチ付きというのはタミヤの遊星ギヤホックスをいじくりまわしているうちに思いついた方法です。原理は大昔

2tのウインチマンをやっていた時のレバー操作です。橋掛け工事のケーソン沈めの工事です。私は間違って潜水夫の頭にバケットを落っことした記憶が生々しく・・・。 潜水夫は、瞬間潜って無事、なんつったって 100メートルは先だもんね、春のポカポカ陽気でちょっと居眠りこいてた、だからコナンのベイカー街の・・・の最後、ワインの樽ウンヌンなんとなく「ありカナー」ナンチャッて、実際はどうなんだろう、これってエブァンゲリオンにもつながるんだけど、自閉症は別として(しっかし試してみたいぜ、アーサー・C・クラークもたしか月旅行かなんかで書いてるし) |

素材にベニヤ板を使うっていうのも何なんですが、まだ海山なので「テスト」ということで。 直径54ミリの円盤を切り取る「ホールソー」を作ります。相手はベニヤなので簡単簡単、なんかこんなのあっという間に作れるようになってしまいました。  左は抜き取ったところです。右はその円盤の外周に「バンドブレーキ」をかける時、外れないようにちょっぴりエッジを立てるための(切削用の)シャフトです。最初、右上の長い10ミリの丸棒にいきなりタップ立てしてなけなしの「スパイラルタップ」を途中で折ってしまった図です。確認したらステンレスの丸棒でした(ステンレスはちょっと手ごわい)。  写真ダブっちゃったけど削り終えた奴です。  例の30Pの型を使って分割し、釘を打ち込んで完成です。これで1Kぐらい出てほしいなー、これはセミファイナル部分です。 |

| トップページへ このページのトップへ |