林ホビー工作研究室

|

| 【手回しベース 1型】 |

手回しベース 2型へ

|

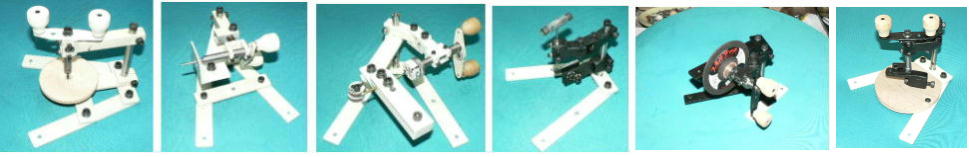

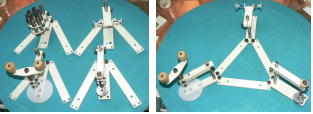

現在までに完成した6台、左から 【単純穴あけモード】 【タップ立てモード】 【ダイス切りモード】 【パンチャーモード】 【軽切削モード】 【サークルカッターモード】です。1台の基本形に「アタッチメント」を追加することにより変化します。「トランスフォーマー」みたいな物です。個別で使えますが、複数個合体するとちょっとした「私設工場」になります。

頭の中にあと5台ほど出来てます(すでに実験しています)完成すれば今度こそ「ホビー工作」を始めることが出来ると思います。こんなの無くても「キット」とか買ってくれば現在は大抵の事が出来ますが、私はそれ、「機械工具に囲まれて工作したい」というタチなんですよね、それも既存の工作機械等ではなく創作工具、そしてコタツの上(ドライバー一本はイヤッ)。

すべてが完成した暁には「同好の志」の方がいらっしゃいましたらお分けすることも考えております。もっとも体裁が整ったらですけど。 2009.7.3

記 |

● NEW手回しベース。 基本ユニット。 肘付きアーム。 完成。

● 手回しベースのハンドル制作。 ②

● 手回しベースのユニバーサルアーム制作。

● 手回しベースパンチモード。 使ってみる。

● 手回しベース切削モード。 使ってみる。

● 基本構成。 手回しベース改造。

● 手回しベースの主軸アーム改造。

● 手回しベース 分割盤モード。

● 手回しベースにモーター付けてみようかな。 ②

|

|

| 【手回しベース切削モード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

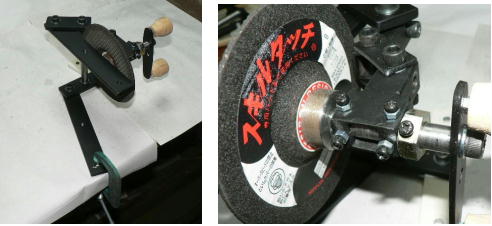

切削と言っても大したことはありません、切り取ったアクリルやアルミ小片の角を丸く滑らかにする程度です。「スキルタッチ」という一般的なステンレス用の砥石(1枚120円程度、日曜大工センター等で売られています)などで手回しでゴリゴリ削る程度です。

紙ヤスリや布ヤスリで手で簡単に出来る作業ですが、「手回しベース」を使ってやると簡単に均一に削ることが期待できます。

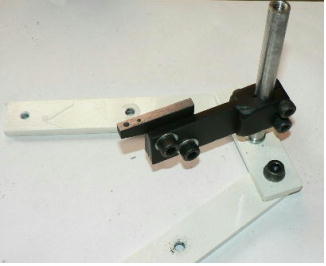

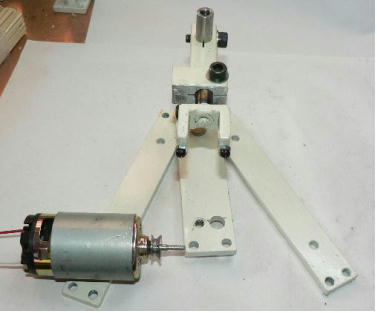

手回しベースのベースです。

手回しベース基本セット5台目が完成しました(白いのは流用です)。

組み立てるとこうなります。この時点では用途が決まっていません。

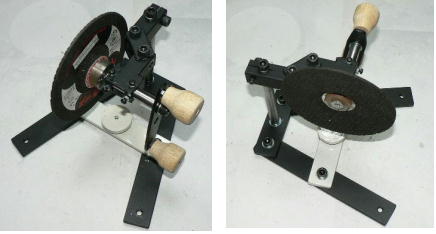

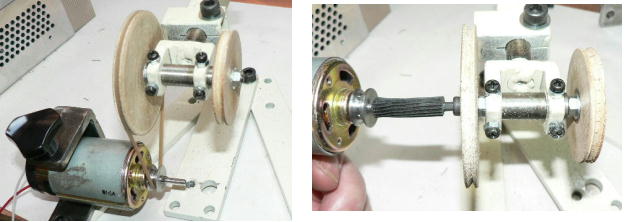

今回は「切削モード」なので、直径 100ミリの砥石を取り付けてみました。

砥石を付けてみましたが、そのあとどうするか全然決めていません、とりあえず体裁をつけてみました。新たに作ったのは奥の板1枚だけです。あとは付属品で間に合わせてしまいました。

使い勝手は明日です。

手回しベース切削モードを使ってみる。

左はテーブルにクランプで止めたところ、右はシャフト部分の拡大です。

ハンドルを手でぐるぐる回し、削りたいところを押し付けるだけです。アクリル小片が無かったので

ABS樹脂でやってみました。

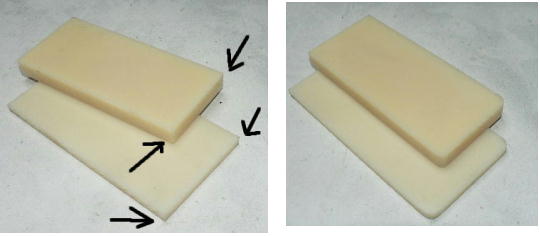

矢印の角を滑らかにしただけです。それだけです。こんなこと手作業で十分ですが、何かを感じてください。

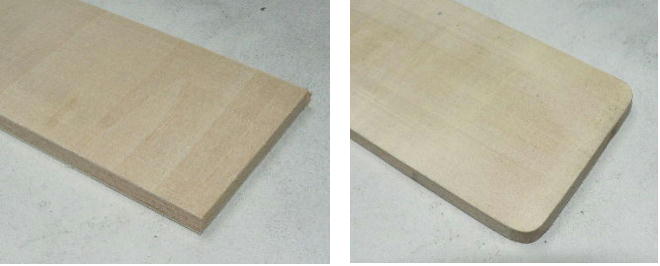

5ミリ厚のベニヤ板の角を丸めてみました。手作業でやりますと、断面が斜めになったり無用に丸まったりしますが、これでやりますと「ピシッ」と直角に仕上がります(だからなんだ、と言われそうですが)。

このあいだのモーターを付けると、簡単な「電動グラインダー」になりそうです。暇な時に「応用」としてやってみます(なんだか簡易切断機にもなりそうな気がしてきました。そうなるとベアリング使いたくなる、オリジナルマインド社から又買おうかな ? )。

|

|

| 【手回しベースパンチモード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

(古い写真)。

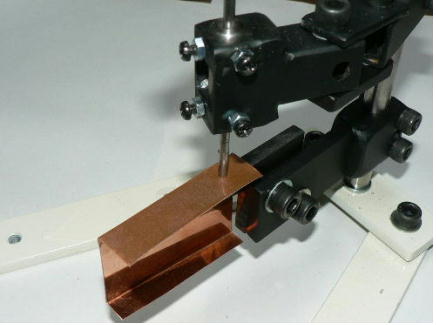

これが元ネタのパンチャーです。コの字に曲げてしまった部分の側面に穴をあけようとして前に作りました。なんとも使いづらいのでそのままでした、今回それを解消すべく手回しベースでパンチャーを作ります。

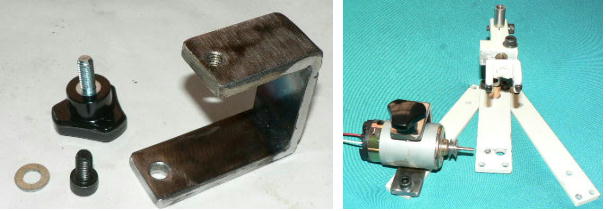

パンチャーとして使うための「雌型」です。すり減ってきたときに研磨出来るようにボルトで取り外しができるようにしました。

支柱に取り付けたところです。コの字曲げの側面に穴あけしようと思っていたんですが、少し大きめの円筒にも穴あけ出来る事に気が付きました(用途があるかどうか分かりませんが)。

完成です。

とりあえず 2ミリ用と 3ミリ用を作りました。「ユニバーサルアーム」の先端についているのは「どたまトンカチビット 3ミリ」です。この「高ナット」を利用したビット形式はなかなか優れものです。とても引き抜きやすいのでストレスがたまりません。

手回しベースパンチモードを使ってみる。

パンチモード形状にするには、ビットをつき通るまで差し込んでから各部のボルトを締めるだけですから、とても簡単です。

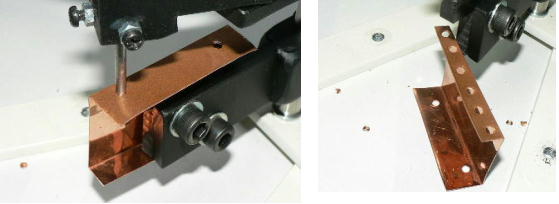

コの字に曲げてしまった物の側面に穴をあけます。この写真ではいきなりビットを当てていますが、「案内棒」を使えば正確な位置に穴あけ出来ます。

今のところ目的が無いのでボコボコとあけてみました。

またまたこれも目的が無いのですが、「ラップの芯」に適当に開けてみました。

「ふところ」の許す限り突っ込んでみました。これもまた目的が無いんですが、「キリ」などであけるよりも美しい穴が開きます。

これがなんの役に立つかわかりませんが、工作の一つの手段と考えてください。

|

|

| 【手回しベースのユニバーサルアーム制作】 |

| トップページへ このページのトップへ |

(ユニバーサルアームと命名しました)

モーターも手に入ったことだし、さて何から作ろうかなとおもったら「簡単なパンチャー」を思いつきました。コの字とか円筒に穴あけするパンチャーは前に作っていますが、「手回しベース」を使って簡単に作業が出来る奴です。

こうなるともう「やるっきゃない」(やらなければならない)という衝動にかられてもうダメです。

前の奴がいくつかあるので、作る必要はないのですが、もやねさんの言うとおり「経験値」を上げる為にも主軸アームを作ることにしました。名前も主軸アームから「ユニバーサルアーム」と変更します。

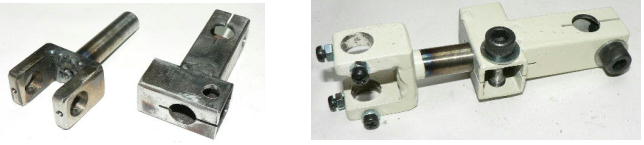

アイボリーが切れてしまったので残っていた艶消しブラックを塗りました。経験値を上げるために2個作りました。

|

|

| 【手回しベースのハンドル制作】 |

| トップページへ このページのトップへ |

手回しベースのハンドル制作。

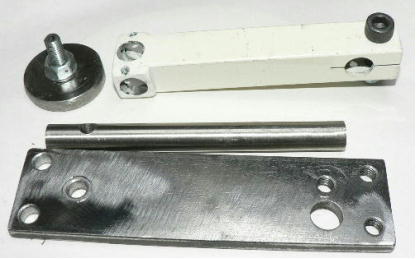

上のフラットバーは「ゲージ」です。これにより少量生産が可能になります。寸法は例によっていい加減です。下がこれでこしらえたもの、右端はさびしいのでちょっとポルトを入れました。

直径20ミリのラミン丸棒(木材)を27ミリに切断し、真中にくぼみを作って4ミリの貫通穴をあけます。そしてボルトナットを付けます。作業の様子を順番に撮ったのですがテカッてしまいました。

電気ドリルにくわえて大工さんの使うノミで適当に削ります。その後頭を6ミリのキリサキで3ミリほど沈み穴をあけます。

塗装します。クリアラッカーが無かったのでアイボリーで塗っちゃいました。

こういう小物を塗装するにも、このようにダンボールを短冊に切って作った「段敷」があると便利です。

手回しベースのハンドル制作。②

完成です。2台分作りました。

左が 3の0.5ミリのタップ立て器、右は装着待ちです。

左から 3ミリ穴あけ タップ立て器 ダイス切り器 そしてまだ未定・・・です。7台そろって「小人軍団」ナンチャッテ、別々に作っていますが、これらはすべて一台で変化する優れものです。つまり一台七役(もちろんすべて持っていれば効率アップ)。

|

|

| 【NEW手回しベース】 |

| トップページへ このページのトップへ |

手回し穴あけユニット。

また新たに作りました。ちょっと不細工な部分もありますが「新ユニット」です。

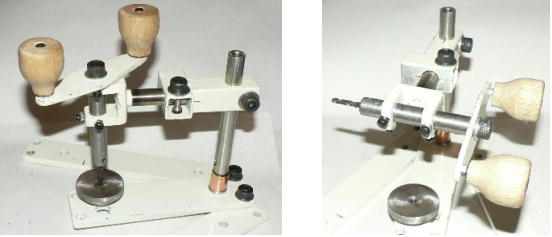

手回し穴あけユニットの「基本ユニット」(ナンノコッチャ)です。これは小学校低学年生用に向けて作りました。矢印は

2ミリのドリルキリサキです。反対側が「三つ目キリ」になっていてセットし直すことによって工作の手段が増えます。

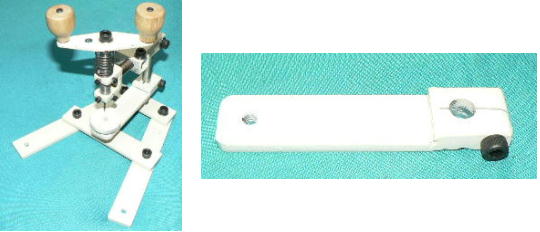

組立完成図です。右の写真は「どこでも穴あけバージョン」です。床だろうが壁だろうが穴あけ出来ます。ペットボトルの底にも穴あけ出来ます(底がえらく硬い奴があるでしょ)。

これはこれから七変化します。しばらくお休みしていた「小人軍団」再開です。

NEW手回しベース【ホビー工作基本ユニット】

可動式受け台が付いた「ホビー工作基本ユニット」です。これの追加により、タップ・ダイス作業はもとより、現在考え中の七種類以上の使い方が出来るようになります。

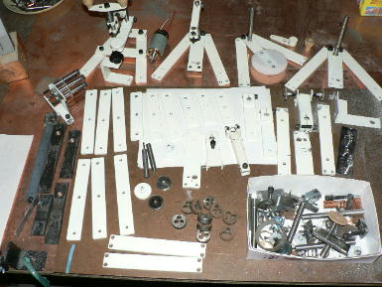

今日明日と作業出来ないので、私の作業台の様子をちょこっと、中央下はダイス群です。思案中です。

タップを立てる工具はたくさんの方がUPしていますが、ダイス切りはあまり見かけません、そこでこの「手回しベース」を使った簡単な奴(操作も簡単)を考案します。

旋盤をお持ちの方は、小さい径なら「ダイスホルダー」を使えば簡単です。しかし「万力に丸棒を挟んでダイス切り」は、中学校の技術の授業でやりますが、(最近はやらないところもあるらしい)ちょっとしたコツが必要です。今回やるのは小学生でも絶対失敗しない方法です(っていうか工具です)。

肘付きアーム。

前に「機動警察パトレイバーの腕みたいだー」、なんて言って伸縮する主軸アームを作りましたが、使ってみてすぐに失敗だと思いました。理由は簡単、ふたつの位置の調整を1個のボルトで行うため、位置決めが厄介なのです。同時に違う方向の調整なんてやっぱりまずい。

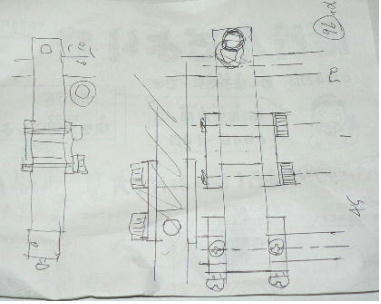

そこで通勤の電車の中であれこれ考えました。そして思いついたのがこの「肘付きアーム」です。広告の裏に書いたスケッチみたいな物ですが、これは13枚目です。

そんなわけで早速制作、左の一番上は最初にケガいた「寸法覚書」みたいなものです。真中が作業工程を考えずに穴あけしてしまった使えない奴、(また無駄な物を作ってしまった)下がなんとか使えそうな奴です。左の小片は補強のための物です。

右の写真が穴あけ加工が終わったものです。各部の寸法などはいい加減です。とりあえず作ってみて様子をみて・・・作戦です(何事も実践方式ナンチャッテ、本当は設計で寸法出すの年のせいかオックウになっちゃって、作った方が早い)。

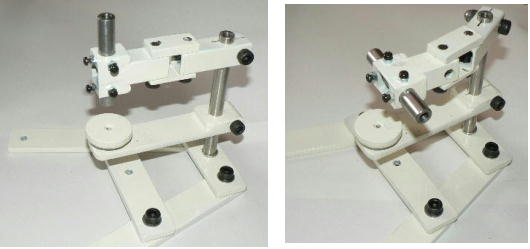

そんでもって完成したのがこれ、縦型でも横型でも使えておまけに3方向の調整が(疑似三次元)わりと楽に出来ます。これは当たりだなぁ(チイさん調)。

完成。

肘付きアーム完成しました(横穴あけるの忘れた)。

左が縦にして使うとき、右が横にして使うときです。肘を付けたので「タップ立てモード」「ダイス切りモード」が簡単に出来るようになりました。調整もとても簡単です(調整とは、受け台に対して四方直角に軸を合わせる事とか「先端」の位置決めです)。

横型にしてタップを装着し、受け台の外からタップ立てしているところです。ふところに入らない部分でもこのように作業が出来ます。

|

|

| 【手回しベースにモーター付けてみようかな】 |

| トップページへ このページのトップへ |

例の直流モーターに小さなプーリーを付けます。 6ミリのフラットバーから直径

16ミリほどの円盤を切り抜き、 2.5ミリの穴をあけます(中心は 4ミリです)。

3の 0.5ミリのタップを立て、「ホーローセット」をねじ込みます。モーター軸はちょっぴり削ってホーローセットのききを良くします。

モーター軸にハマりました。モーターを逆回転させながら「箱入りディスクサンダー娘」で溝を削ってプーリーらしくします。この方式は旋盤なんかより数倍早いです(精度は出ませんが)。

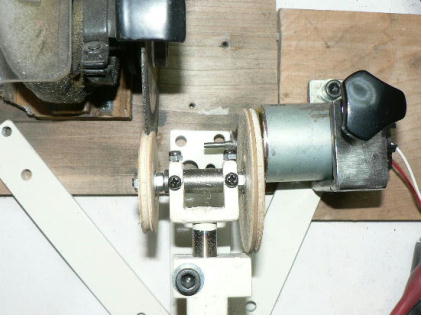

大体こんな感じに取り付けたいと思います。

どんなふうに取り付けるかいろいろ考えました。何しろ「仮設」みたいな物ですから簡単に取り外し取り付けが出来るようでなければなりません、かなり悩んだんですが、ふとモーターの胴体を見たら「なにやら丈夫そう」、そこで「コの字台」を作り、上面の「ノブ」1個で止める方式にしました。これなら

1秒ぐらいで取り外し取り付けが出来ます。変形3点支持です。

【手回しベースにモーター付けてみようかな】の②

モーターの回転数、分からないんですが、とりあえず 5 対 1ぐらいに落としてみようと思ってベニヤで簡単なプーリー作ってみました。モーターマウントは調子が良いです(右写真、結果は減速して失敗)。

ちょうど良いベルトが無いので「輪ゴム 2本」掛けてみました。12V電源で回して切削実験、先を尖らせたノミ(映っていませんが)でやったんですが、速度が遅くてうまく削れません、そこで「直結」(右写真)で回したら何とか削れました。しかし「ささくれ」とかひどくてあまり美しくありません(刃物の切れ味も今一、それからこのモーター

12Vじゃなくて 24Vかもしれない、なんにも書いてない、 12Vにしては付いてるリード線が細い)。

そこで又ベルト掛けに戻し、全体をひっくり返して「箱入りサンダー娘」で溝掘り開始、今度は美しく溝が掘れました。って あれれれれぇーっ これじゃー意味無いような気がぁーーー。

一応真上から見た様子です。

普通、金属などを切削する場合、加工物の直径によって回転速度を変えます。切削速度を最適にするためですが、木材、とくにベニヤ板なんかの場合は様子が変わるようです。実感では「早い方がきれいに削れる」ようです。もちろん程度問題ですが。

という訳で今回のモーター取り付けはうまくいったんだか失敗したのかよく分からない結果となりました。まあモーターも簡単に取り付けられるようになったことだし、そのうちなんかの役に立つでしょう。

ところでプーリーに掛けるベルトですが、今回は輪ゴムでした、輪ゴムでは話になりません、一応ホームセンターの水道関係のコーナーで、パッキンのOリングの丁度良さそうなのがあったような気がします。そのうち探してみます(または園芸コーナーで、薬液のタンク用パッキンとか)。

|

|

| 【手回しベースの主軸アーム改造】 |

| トップページへ このページのトップへ |

前はアームの横っ腹に穴をあけていました。しかしそれに加えて「伸縮」もしたい、そこで「パトレイバーのアルフォンソ」の腕のように伸び縮みするようにしてみました。

左の写真が通常使用時の縦型です。右が横にしたところです。「タップ作業」がしやすくなったと思います。伸縮時の使用例は後日載せます。

ところでこの横型、見ているうちに「電動化」してみたくなりました。このあいだの直流モーター、なかなか力が強いので「木工旋盤」っポイのが作れるかもしれません。

これは「主軸アーム」の微動送りです。左右の微動送りだけでなく「上下」もしたいので、真ん中辺にボルトを取り付けてみました。主軸アーム乗っけて押し上げたりするだけです。範囲は

5ミリ程度までです。まだ使ってはいませんが、横型にしたときに役に立つと思います。

|

|

| 【手回しベース改造】 |

| トップページへ このページのトップへ |

手回しベースを改造します。

さらに使いやすくします。詳細は後日です。 2009.5.25記

ちょっと 3セットほど(1台は前の奴)作ってみました。まだ完成ではありませんが「デルタ」に組んでみました。小さなお子さん用「グループ工作」モードです。複数台連結させることによって、テーブルの上で安定します。不慣れな子も、となりの子の作業を見てすぐに慣れると思います。どんぐりなど「木の実の穴あけ」などにいかがでしょうか、安全で片付けも簡単です。何より指導者がそばにいなくても危険はありません。

ほかのページでも紹介を始めていますが、お子様の成長に合わせてこの工具も進化します。最終的に何種類の工作道具に変化するか私にもわかりません、納得のいった時点までアップし続けます。(宣伝になっちゃうかなぁ)

これ「ボツ」、大幅に改造したくなってしまった。

|

|

| 【手回しベース分割盤モード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

分割板アタッチメント

|

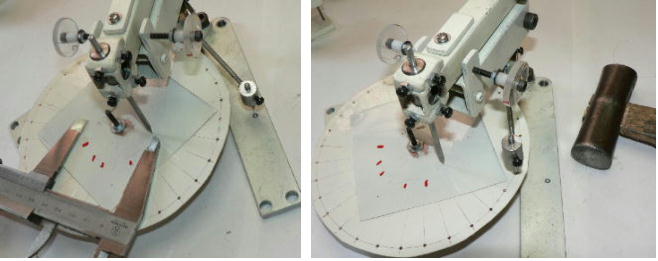

| 「手回しベース」の「分割モードアタッチメント」です。左写真左から「アーム微動送り」(そのうちにもう少しスマートにします)「アーム」「3ミリポンチとガイド」、右写真はアームにガイドを入れてビスで止めしたところと3ミリの丸棒の先端を円錐に尖らせたポンチです。 |

|

| 分割した円盤の穴に差し入れ、円盤を固定しますアームの支柱とアーム前方の穴と同じ長さなので、円盤の中心穴と円弧を共有します。 |

|

作業の一例です。特別に31ヵ所に分割した円盤の上にさらに板をのせ、(ビス止め)

直径 47.3ミリの円をケガいて31個の穴に順番に分割指示針を差し込み、3ミリのポンチで一つ一つ打撃しています。相手は銅板なので軽い打撃で十分です(板は白く塗装しています。赤い印は苦労の跡です。

|

|

| 【基本構成】 |

| トップページへ このページのトップへ |

|

| これは前に創作工具「手回し装置」と名づけていましたが、【手回しベース】と改名します。もともとは木の実の穴あけとか簡単な工作用に(小学生むけ)開発したんですが、ドリルとして使うより別の使い方が増えたもので。 |

|

| このように縦にも横にも使うことが出来ます。台の部分がただのフラットバーに穴をあけただけなのは、単体で使うより「組み合わせ」て使ったり、作業台にクランプ等で簡単に固定できるようにです(これらの詳細は別ページに掲載します) |

|