● ダイスの調整。 ● 手持ちダイスホルダー。 ● NEW手回しベース、タップ立てモード。 ● NEW手回しベース、ダイス切りモード。 ② |

|

|

| 【ダイスの調整】 |

| トップページへ このページのトップへ |

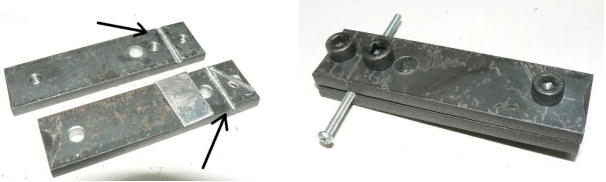

丸棒にネジを切る工具、「ダイス」ですが、購入したての物は大抵チョッピリすぼまっていますので、そのまま使うと「ちょっと細めのネジ」になってしまいます。そこで細いマイナスドライバーで調整する訳ですが、そのままではこのネジ硬くて絶対締められません(無理に回すと崩れる)。  そこで「スリット」部分に大きめのマイナスドライバーなどを叩きこんで少し広げてから細いマイナスドライバーで締め付けます。  1回でうまくいくことはマレで、様子を見ながら数回行う必要があります。既製品の長ネジをねじ込んで感触を得る、程よい感じにします。程よい感じというのは説明が難しいです。実際にネジを切ってナットを入れてみればわかります(^o^)。  一度調整すればあとは手を加える必要はありません。 |

|

|

| 【手持ちダイスホルダー】 |

| トップページへ このページのトップへ |

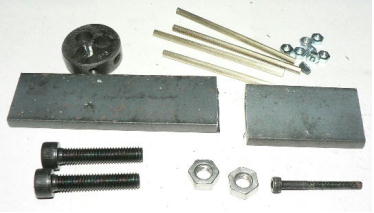

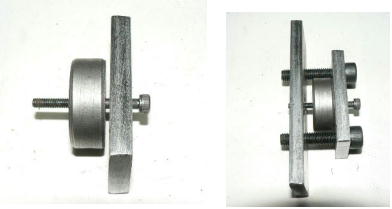

ダイス作業用のとても簡単な方法を思いついたのでUPします。 3ミリ専用ですが、同じ作り方で違う径も簡単に作れます。  3の0.5ミリダイスです。昔からいろいろなダイスホルダーが売られていますが、これ以上簡単な方法は無い、っと言い切れる方法です。もうダイスホルダーはいりません、メーカーさんゴメン。  材料です。 2枚のフラットバーと 2本のボルトナット、それだけです。あと組立時のガイドとして 3ミリのボルトが必要です。このボルトはとても重要です(右上は 3ミリの真鍮丸棒とナットです。加工待ちです)。  左の真ん中の大きな穴はカス取り穴です。大きさは適当です。右のフラットバーの中央の穴は 3ミリの穴です。これはガイド穴ですので、まっすぐにあけます。左右の穴はボルトナット用の穴(結合用)です。  組立です。これは重要な作業です(まぁ大したことないけど)3ミリのボルトを短い方のフラットバーの真ん中に入れ、ダイスをねじ込んでいきます。そしてねじ込んだまま2枚のフラットバーをボルトナットでしっかり結合します(ダイスの表・裏に気を付けます。ダイスの調整法は後日にします)。  結合したら、真ん中のボルトを取り出します。このボルトはもう使いません。  さて、使い方ですが、出来たものを手に持って、加工したい丸棒をドリルチャックに挟み、ガイド穴に突っ込んで電気ドリルを回すだけです。正逆転可能な電気ドリルで、割と回転の遅いもので、ドライバードリルなんかが便利です。 ここでは電気ドリルを使う方法を述べましたが、丸棒を固定する手段、たとえばクランププライヤー等を使えば、装置を持ちかえて手で回してもダイス切りが出来ます。  もう「あっ」と言う間に作業が終わります。ところで丸棒の先端ですが、テーパーにする必要さえありません、金ノコで切断したまんまでも「そのまま」突っ込んでネジ切り出来ちゃいます(^o^)。  60ミリに切った真鍮丸棒です(例によって目的無し)4本やりましたが、2分ぐらいで出来ちゃいました(シリンダーの四隅の押さえを想定しています)。 過去にこの手の物を色々作りましたが、丸棒をしっかり押さえるのに苦労していました。なんてことはない、ドリルチャックにくわえれば簡単簡単、こんな事に気が付かないなんて私っておバカ。 |

|

|

| 【NEW手回しベース、ダイス切りモード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

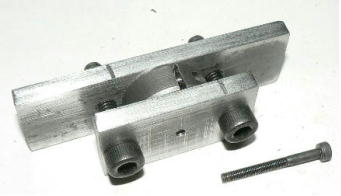

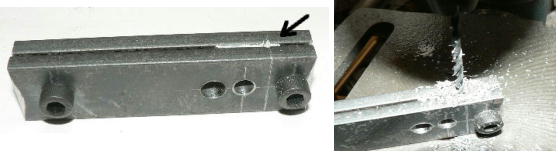

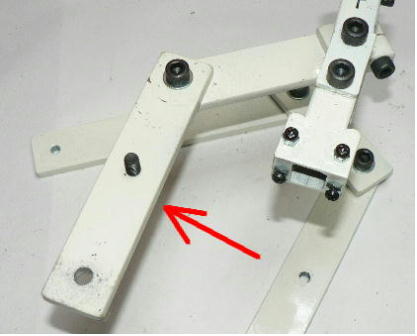

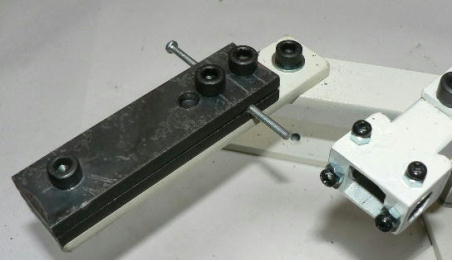

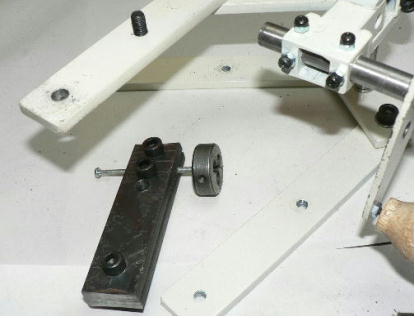

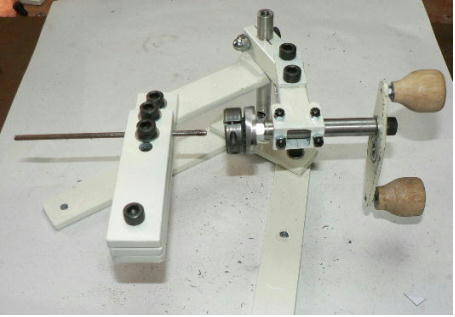

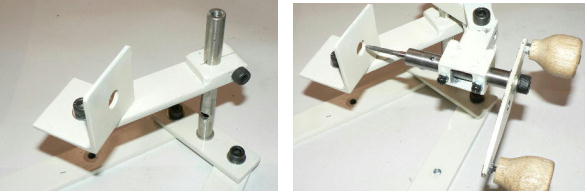

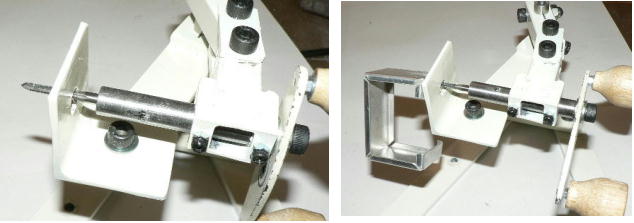

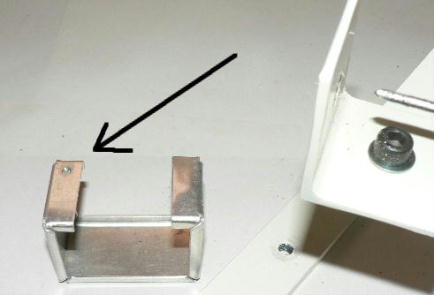

ダイス作業をするには加工する丸棒をしっかり固定する必要があります。今回やろうとしているのは 3× 0.5ミリですが、 3ミリ程度でもかなり力強く固定しないと回ってしまい、その結果押さえているところが削れてしまったりします。 クランププライヤーや、万力で挟んだりしますと、真鍮丸棒などつぶれたりします。それなりの治具とかありますが、使いづらいので作ることにしました。といっても簡単です。 2枚の平鉄で挟むだけです(下の白いのは基本セットの 1 本です)。  さすがに平鉄で挟むだけではどうしょうもないので「溝」を掘ります。矢印のところに厚さ 1ミリのアルミ板を挟み、センターポンチを打ち込んでから 3ミリで穴あけします。  穴あけし終わってから分解すると写真のようにきれいに半丸状の溝が掘れています。アルミ板を取り除き、ここに丸棒を挟んで締め付ければ、万力などでは得られない締め付けが実現します。これは「面接触」ですから強力です。キズも付きません。 写真では丸棒が見当たらなかったので、かわりに 3ミリの長ビスを挟んでいます。次は「ダイスホルダー」です。まともなやつですと「旋盤」で太い丸棒から削りださないと作れません、あちこちのページで見事なやつを見かけますが、私は変則技が大好きなので実にくだらない方法でホルダー(ホルダーと言えないかもしれない)を作ります。 ダイス切りモード。 ②  赤矢印が土台になります。中央に下からボルトが出ていますが、これが丸棒ホルダーのはめ合い部になります。このアームは下に付けていた土台の一部です(流用)。  昨日作った丸棒ホルダーを乗っけてみました。この部分は固定しません、ボルト 2本の出っ張りに「はまっている」だけです(都合により互い違いになっている)。  こんな具合にワンタッチで取り外し取り付けが出来ます。ダイスがくっついているのは初期調整の練習のためです(初期調整用の治具を思いつきました。タップ立てと兼用です)ダイスもまた固定しません、ダイスには回転運動と前進運動しか与えないからです。つまりダイスには「余分な力を与えない方式」な訳です(と、いうよりダイスの自主性 ? に任せる ? 、ダイスには自己修正機能が ? 、タップには無いかも)(注 1) ところで市販の長ネジにダイスをねじ込んでいくと、たいてい「抵抗」を感じます。新品のダイス 20個で確かめたところ、ほとんどがそうでした、このなぞはこの装置が完成してから「突っ込み」ます(ダイスをよく見ると謎のネジがぁ)。 注 1 タップはよく折れるけど、「ダイスが壊れた」なんてあまり聞かないでしょ、これにはダイスの圧倒的な強さがあるやに・・・(タップには「荒 中 仕上げ」なんてありますが、ダイスは聞いたことが無い、まぁ最近ではタップにも無いのがありますが、スパイラルなんて一発OKだもんね、中には「キリコ」の出る方向を選べる奴もある)。 ダイス切りモード・ホルダー作り、そして完成。  「木製Vブロック」と「鉛筆トースカン」を使って円盤(ボール紙を両面テープで張り付けています)の中心を出し、コンパスを使って半径 5ミリの円(ダイスから割り出し)を書いて三当分し、センターポンチを打って 2.5ミリの穴をあけ、 3の 0.5ミリタップを立てます。  「ダイスホルダー」みたいなものの全部品です。アルミサッシの網戸押さえゴムが、ダイスの穴にジャストフィットでした、右写真がシャフトを付けて完成したところです(ダイスははまっているだけです)。  完成しました。これは真鍮丸棒用に考えたんですが、真鍮棒が見当たらないので、 3ミリの鉄丸棒をセットしてみました(なんかちょっと不安)。  不安を抱きながらも切削実験、案ずるよりなんとやら、簡単にネジが切れてしまいました。思った通りダイスの自動修正機能も働き、四方直角に切り込んでいきます(今回はさすがに作業前に油をやっています)。  取り外してネジを切ったところにナットをはめてみました。なんの問題もありません、鉄だったら手こずるかと思ったのですが何ともありません、ただし丸棒の先端は必ず少し「テーパー」にしておかないとダメです。この辺は昔作った「ガイド付きネジ切りダイス」とは構造が違うので仕方ありません(ガイド付きネジ切りダイスの時は、ペンチで切断したままの汚い断面でもネジ切りスタート出来た)。 |

|

|

| 【NEW手回しベース、タップ立てモード】 |

| トップページへ このページのトップへ |

(手回しベースとは ? ) このNEWタップ立てモードで出来るのは本体強度の問題で「 4ミリ」ぐらいまでです。 5ミリ以上になると「専用工具」(タップ立て機)を作った方が良いです。 タップを支えるシャフトと手回し部ですが、旋盤が無くてもボール盤で作れます。昔は手持ちの電気ドリルだけで作っていました。電気ドリルだけで作るには色々と「治具」を先に作らねばなりません、「芯」を出すにはあの手この手が必要です。暇が出来たら載せます(電気ドリルだけで治具を作るには手間がかかる、足も使う)。 アングルピースと、 3ミリのタップ及び付属品です。3ミリと 4ミリの場合はこの写真のようにハンドルの「腕」を伸ばした方が使いやすいです。力作業用と「早戻し用」です(早戻し用つまみは使ってみるとその便利さが実感できます)。  アングルピースを(穴があけてある)「受け台アーム」に固定します。そしてタップがアングルピースの側面に「直角」になるように固定します。使い方はもうお分かりかと思いますので以上です(アングルピース・とはアングルを短く切断した物の総称です)。  お勧めなのがこの使い方です。縦型ですと「あご」の中に加工物が入らないとタップ立てが出来ません、そこでアングルピースを取り付けなおしします(向きを変える)。 つまり「受け台」の外でタップ立てするのです。これにより「曲げてしまった物」とか「あご」に入らぬ大きなものでもタップ立て作業が出来ます。(これが「横型タップ立て」の強みです)  例です。普通ですとこんなところのタップ立て作業は「手持ちのダイスハンドル」でやるしかありませんが、この使い方なら大丈夫です。次は「ダイス作業」です。これも慣れないとなかなか難しい場合がありますが、「手回しベース」を使えば簡単です(ダイスホルダーは使いません、リン式です)。 |