| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z�r�[���H��p�E�I�[�v�����Ō��܂�Ȃ��@�z1 �@�ŋ߂��܂茩�����܂��ǁA��������͊ȒP�ȍH��ŁA���́u���Ԃ����H�v��@�������Ă��܂��܂��B���w���̍��O�����ɒ��߂Ă����̂��v���o���܂��B �@�܂�Ȃ��@�i�܋ȋ@�j�Ƃ����ƁA��x�ɋȂ����镝�����܂��Ă��܂��̂��قƂ�ǂł��B�G���h���X�̕�������܂����ƂĂ������ł��i�V���b�^�[�̃X���b�g�Ƃ��j�B �@�g�^�������ӂ��܂�Ȃ��@���Ō�Ɍ����̂� 50�N�O���炢�ł��傤���A���������g�^�������Ƃ����̂͌������܂����A�H�������Ă�͍̂ŋߌ������Ƃ�����܂���B �@�Ƃ���Ŏ��́u���������v�Ƃ��Ă�̂ł͂���܂���A�i�j�ʋl�Ƃ��R�[�q�[�ʂ��J�������̂Łu�Ȃ���Ă݂悤�v�Ǝv���Ă��邾���ł��B�ȂR�^�c�̏�ŊȒP�ɂł��Ȃ����Ȃ��E�E�E�Ƃ�����ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�܂�Ȃ��������肵�Ȃ��\�\�\�ƂȂ�u�I�[�v���v�A��Ȃ��̂悤�Ŏ�Ȃ��łȂ��A�@�B�̂悤�ŋ@�B����Ȃ��A�A�A����͂Ȃɂ��Ƃ����˂���H�A���u�I�[�v�������Ō��܂�Ȃ����u�v�B �@�ʐ^�͂Ƃ肠���� 100�~������ M��ł��B�� 300�~���ł� 400�~���ł� 100�~��������ΊԂɍ����ƍl���܂����B��������x�ɂ͋Ȃ����܂���A���x���ɕ������ł��B�܂��z�r�[�H��̋��݂͉ɂɂ���܂�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂪ�g�ݗ��Ă��l�q�A�܂��܂��{�R�{�R���������܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��ɂȂ�܂��B�����12�p�[�Z���g���炢�ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z�r�[���H��p�E�I�[�v�����Ō��܂�Ȃ��@�z2 �@�@�@�@�@�@�@  �@�Ԗ�� 100�~���̓��n�ł��B���ꂪ�ő啝�ł��B���� 1���ŁA���� 300�~���ł� 400�~���ł��܂�Ȃ��邱�Ƃ��o���܂��B�]���̐܋ȋ@�Ȃ��x�Ő܂�Ȃ��܂����A�܂�Ȃ��������肳��܂��B���̐܂�Ȃ��@�ł́A�Ō��������˂Ċ�]�̕��E�p�x�܂Ő܂�Ȃ��邱�ƂɂȂ�܂��B �@��Ԃ�������܂����A���肳��镝�͂���܂���A��������̎��Ƃ̂悤�Ȋ����ł��B�Z�p������܂���A�����@�������ł��B���������A�E���g�Ƃ���ł��B���n�ł����A����͈ꕔ�ł��B 100�~���ȉ��ɑΉ��������̂������������܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԗ��̂Ƃ���ɁA�Ȃ������������ޖ�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���n�Ɠ��n�z���_�[�ɃA�[�����t���܂����B�v�}�����ō���Ă��܂��̂ŁA���x�ǂ����@���o���̂����J�ł��B��͍ޗ��̎d�オ�萡�@�������Ⴄ����ł��B 6�~���ƌ��̂��Ă��Ă� 5.8�~���������� 6.1�~���������肷����̂��������Ă��܂��̂ŁB �@���̓����N�@�\�ł��B���̐܂�Ȃ��@�́A�F�X�Ȍ����ɑΉ�������ׁAM��Ɠ��n�̔������iM��̒��S�Ɠ��n�̐�[�̐����A�������Ėʓ|�ł͂���܂���j���K�v�ł��B���̒�����L�^�����`�꒚�ōs���܂��B |

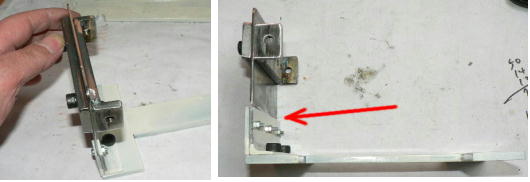

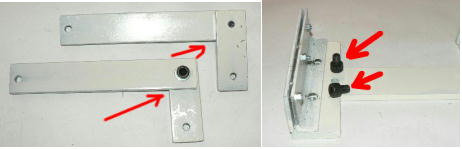

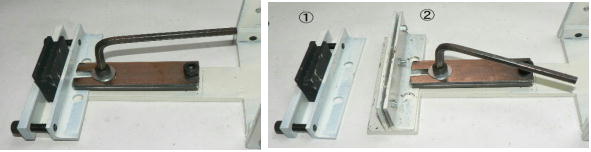

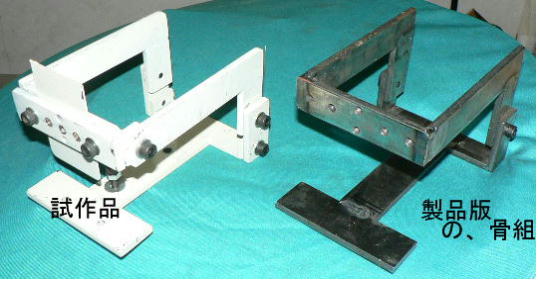

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z�r�[���܋ȋ@�z3 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������Ɩ��O�ȗ������܂����j�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���g�݂͑�̊������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�����Ȃ�ƁA���Ă������Ă������܂���A�i�j�������̕ӂ̏��Ђ�܂�Ȃ��Ă݂܂����B���n�͉E�ʐ^�̂悤�ɑS�̂������オ��܂��B���̂��ߍޗ��̏o������␡�@���킹���ȒP�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@������ 2��܂�Ȃ��Ă݂܂����B����ŕ����������́A�������肵����̏�ł��Ȃ��Ɓu�o�E���h���Ă��܂��v�Ƃ������Ƃł��B��������́u�����^���u���b�N�v���u�芔�v�̏�Ŏ����Ă݂܂��i�ʐ^�̓o�E���h�������߁A�Ȃ��肪����ĊÂ��Ȃ��Ă��܂��j�B �@���ꂩ��A���n���㉺������̂Ɂu�����v��t���Ă����Ɨǂ������ł��B���ꂩ��S�̂�������x�̔ɌŒ肵�Ă��������ǂ������ł��B �@���̕ӂ͐F�X�Ȍ`��܂�Ȃ��Ă݂Ȃ��猤������K�v������܂��B�y��M��z�y�ϓ��n�z���A�^�b�`�����g�Ƃ��Ă��������K�v������ł��傤�A�Ƃɂ�����{�͉����������ȁH�B |

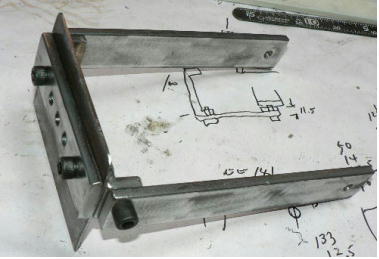

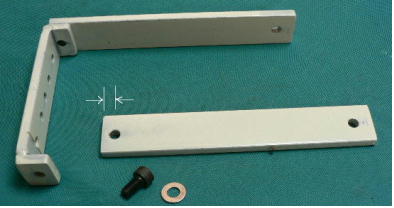

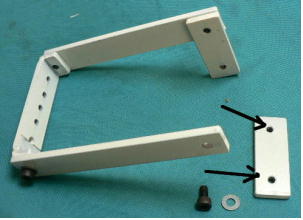

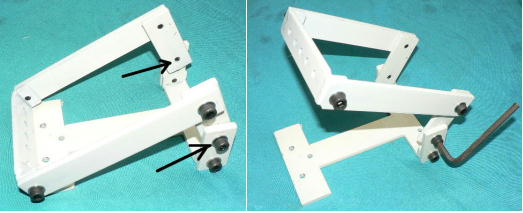

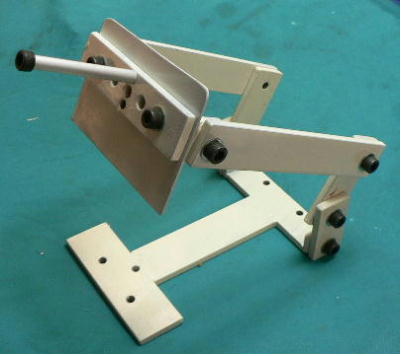

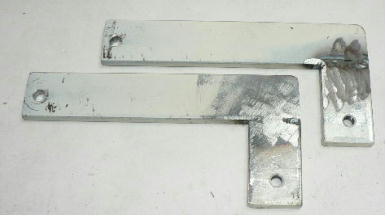

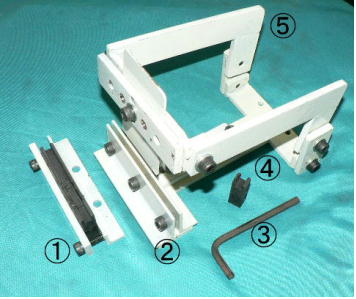

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z�r�[���܋ȋ@�z4 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������Ɩ��O�ȗ������܂����j�B �@�@�@�@�@�@  �@����͑������������āAM��̌��Ԃ� 1�~����������ԂőŌ����Ă��܂��܂����B���̂��ߎv��ʃo�E���h�����Ă��܂��܂����i����Ӗ�������O�������j�����Ł@1�~�ʂ����ނ��Ƃɂ��܂����B 1�~�ʂ͌������@1.5�~���ł��B����Ȃ�r�[���̋ʂ̊J�������̂�܂�Ȃ���̂ɁA���x�ǂ����ɂȂ�܂��B �@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ȋ�ł��B����Ȃ�o�E���h���Ȃ��Ő܂�Ȃ��鎖���o���܂��B �@�@�@�@�@  �@�܂�Ȃ��ɂ́A���������Ƃ���́u�ꎟ�܂�Ȃ��v�u�܂�Ȃ��v�u�O���܂�Ȃ��v�u�l���܂�Ȃ��v�Ƃ��u��N�����v�Ƃ�����܂��B��������������ɂ͂��̂悤�ȁu����M��v���K�v�ł��B10�~���E15�~���E20�~���E40�~���� 4����܂����B����Ł@10�~��������t���[���@�ŁA300�~���ǂ��납����ȏ�̐��@�ɑΉ��o���܂��B����͎��Ǝ��̔��z�ł��B �@�@�@�@�@�@�@  �@���ꂪ��������̏�Ԃł��B�S�Ă̕��i�͌��� 20�~���ȉ��ɗ}���܂����i���̂ق��ɂ����i�������܂����ǁj�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�g�ݗ��ĕ��z �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�y���H�^�ɐ����X�e�[�����t���܂��B���̒Z���������ɂȂ�܂��B�v����������߂���K�v�͂���܂���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���ɓ��n�z���_�[�ɃX�e�[�����t���܂��B����܂��������Ă�������X�e�[���ɂ��܂��B������v����������߂���K�v�͂���܂���A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���n�z���_�[��������̍����ɂ��邽�߂̃A�W���X�g�X�e�[�����t���܂��B����̓^�b�v�����Ă���܂��B�㉺�t�ł����t��OK�ł��B����͎v����������߂��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�{�̂̐����X�e�[�ƘA�����܂��B����͒��߂��܂���A�t���[�̂悤�ȏ�ԂŌ��\�ł��B�������A������ƒ��߂���y���Œ肳��銴�����x�^�[�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�����t���āA�����Ƀ��o�[�����t����A���Ƃ� M�䂾���ł��B �@�@�@�@�@�@  �@�����ł܂��������Ă݂����Ă��傤���Ȃ��Ȃ�܂����i�j����Ƃ͈���ăo�E���h�������A�����ȃg���J�`�ŊȒP�ɋȂ���܂����i�����Ƃ������������Ђł����ǁj�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����i�����ł��B���ƁA���n���������lj����܂����ǁB �@����͔��H��́u�z�r�[���܋ȋ@�v�Ƃ��Ēʔ̂������܂��B�l�i�͂܂��g�����Ȃ��Ă��Ȃ��̂Ō��߂Ă���܂��A�i�lj����i�̉\����j�����炭�܋ȋ@�Ƃ��Ă͒������łɂȂ�Ǝv���܂��B |

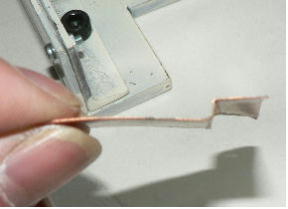

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z�r�[���܋ȋ@�z5 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@����Ƃ��Ă͊������܂������A�ʎY�i�Ƃ��Ă͉E��̖���̓|���g�~�߂ł͂Ȃ��Ĉ�̉����]�܂����ł��B������M��Œ���@�́A�����Ɗȗ����������ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@������L�^�̃A�[���Ƃ��ėn�ڂ������Ǝv���܂��B�����̓I�t�Z�b�g�Ƃ��Ă̋@�\�ɂȂ�܂��BM��̌Œ�ɂ͂Ȃɂ��ȒP�ȕ��@�Ƃ������ƂŁA�F�X�Ȃ�݂܂����B �@�@�@�@�@  �@M��͐܂�Ȃ���Ƃɂ���������K�v������܂��B���ʒu���킹���ȒP�ɏo���Ȃ���Ȃ�܂���A�����Łu�����������v�ɂ��܂����B�|���g 1�{�ŊȒP�ɒ��E�o���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@L�^�A�[���Ƃ��ėn�ڂ��܂����B�h���������܂ŁA������ƒ��f�ł��B |

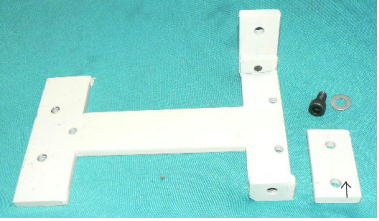

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z�r�[���܋ȋ@�z �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����B �@�z�r�[���܂�Ȃ��@�A�����������܂����B�u�Ō����܋ȋ@�v�ł����ǁA�ق��Ɍ��t��������Ȃ��̂Łi�{�L���u�����[�s���j�i�j�g���������ŁA���ۂɂ͌y���@�g���@�g���@�g���@�g���@�ƁA�����ȋ��ƂŒ@�������ł��B����җl�̐G�f�H���x�ł��B �@�܋ȋ@�Ƃ����ƁA����ȗ͂ʼn����Ȃ���E�E�E�Ƃ����C���[�W������܂����A����������C�ɉ����Ȃ��邩��ł��B���� 90�x�܂ŋȂ����ł����A���̃z�r�[���܋ȋ@�ł́A�������Ȃ��Ă����̂ŁA���܂苭���͕͂K�v�Ȃ��킯�ł��B �@���̑���x�ɐ܂�Ȃ����Ȃ��̂ŁA�s�̂̐܋ȋ@�� 10�{���炢�̎��Ԃ�������܂��B���Ԃ�������ƍs���Ă��A 1�b������Ƃ��낪 10�b������E�E�E�Ƃ������x�Ȃ̂ŁA�z�r�[�H��Ƃ��Ă͂ǂ����Ă��Ƃ���܂���B �@�Ȃ������̐���ł����A���͏o����Ǝv���܂��B���̖�́u�قƂ�ǎ��Ɓv�݂����Ȃ��̂�����ł��B�Ƃ������u���Ƃ�P�Ɏ菕��������v����������ł��i������܋ȋ@�Ƃ��������H�j�B �@�ԍ��ӂ��Ă��܂����̂ňꉞ�������B �@�@�z��^M��@����ω������܂��B �A�@�m�[�}��M��@�ʏ�g���܂��B�I�[�v���Ȃ̂ŁA�܂�Ȃ����ɐ����͂���܂���B �B�@�t���� L�^�����`�@����꒚�őS�Ă̒������o���܂��B�@�i��1�j�B �C�@M��̗]���Ă���R�}�ł��B �D�@�{�� �i��1�j�E�E�E�Ȃ������̍ގ��E���݁E�Ȃ��������̈Ⴂ�ɂ��A���n��M��̈ʒu������K�v������܂��B �@�@�@�@�@�@�@�i�ڂ����́A���ꂩ��F�X�ȕ����Ȃ��܂����A���̎��ɂ��������܂��j�B �@�g���ꏊ�ł����A���̏�Ƃ��R�^�c�̓V�̏�Ƃ��Ɂu�J�b�^�[�}�b�g�v�����Ђ��Ă��̏�ō�Əo����悤�ɍl���܂����B�����������ďo�Ȃ��i�����Ȃ�j�Ǝv���܂��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z�r�[���܋ȋ@�z �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʔ̗p����J�n�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@����i�ŏd���𑪂����Ƃ���A2400g����܂����B����ł͏��ЂȂɎg�����^�[�ւ��g���܂���A�܂Ƃ��ȑ�}�ւłȂ��Ƒ���܂���A���܂���y���y���̍ޗ��Ƃ��ɕύX�o���Ȃ��̂ŁA�g�ݗ��Ď��ł͂Ȃ��A�����i�Ƃ��Ă����肷�邱�Ƃɂ��܂����B �@�����Ȃ�Ɓu�{���g�~�߁v�̕K�v�������Ȃ�܂��B�����Œ����̕K�v�Ȃ��Ƃ���͗n�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����BM����g�݂���������Ԃł��͂��o���܂��̂ŁA�g�ݗ��Ă̐������K�v�����Ȃ�܂��B �@���ʂ̐܋ȋ@�́A�i���ʁE�E�E�Ȃ�ĕςȌ������ł����ǁj�Ȃ������̌��܂��Ă��܂��B����ɑ����̐܋ȋ@�̓R�[�q�[�ʂƂ��ʋl��W�J�������ꉞ�^�[�Q�b�g�ɂ��Ă��܂����A���́u��M��v�̗̍p�ŁA������̐܂�Ȃ����o����悤�ɂȂ��Ă��܂��i�����Ƃ��܂�Ȃ����Ƃ��j�B �@���̕ӂ͎��ۂɐF�X�ȕ������Ȃ��炲�������܂��B�Ƃ���ł��̐܋ȋ@�́u�V�[�\�[�̌����v�i�j���g���܂��i���Ȃ�d�v�j���́u���O���������̌����v�i�j�ł��B |