�уz�r�[�H�쌤�����@�@

|

| �y���w���̊F����̃y�[�W�z |

| �i����21�N�E�ċx�ݍH����W�j |

���@�ċx�݂̍H��ō��T�[�N���J�b�^�[�B�@�����B

���@�m�R�M�����g���B�@�́A�����B

���@�n�T�~���g���B

���@�����������Ƒ�����B

���@�{�i�I�Ȍ������H��B

���@�i�{�[���ōH�������B

���@�x���_�[�����B

���@

��

���@�Ă����̋����ׂ�����B

|

|

| �y�ċx�݂̍H��ō��T�[�N���J�b�^�[�z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

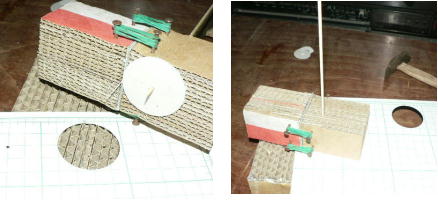

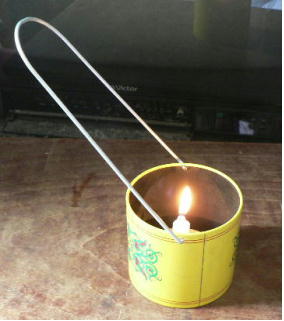

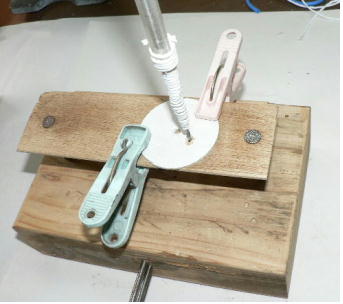

�@�i�{�[���Łu��T�[�N���J�b�^�[�v�����܂��B��Ƃ����Ă����ɃV���v���ȍ\���ł��B�n�����g���܂��̂ŐT�d�ɍH�삵�܂��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

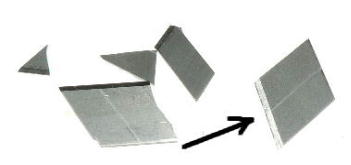

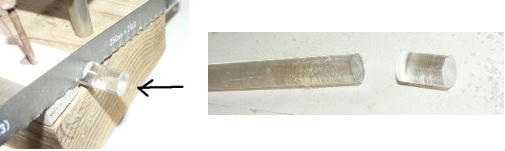

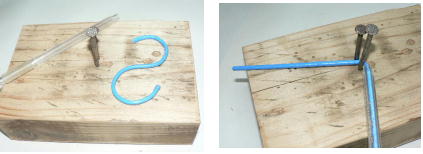

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ��݃J�b�^�[�i�C�t�ł��B��������́u�ւ��n�v���g���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����̂悤�ɂ��̑ւ��n��2�������g���܂��B2���g�����R�͓\��t����u�́v�����߂�ׂł��B�����̕����A���������ɐ܂�����ςȂƂ���Ő܂�Ă��܂��܂����B����ς�n���������Ƃ���́y�^���z�ɂ��Ȃ��Ɗ�Ȃ��ł��B�i�O�Q�O;�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

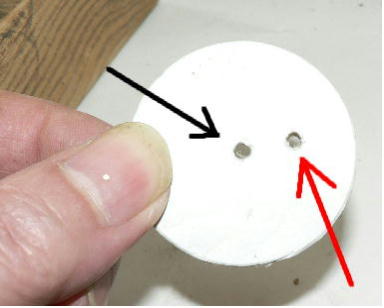

�@�i�{�[���ʼn�����܂��B�f�W�J���̕s���Ŏʐ^�������Ă��܂��܂����B�ł��i�{�[���̍H��Ȃ�čڂ���قǂ̂��̂ł͂Ȃ��̂ł����ł��傤�A���@�́@40�~45�~60��80�~���ł��B�ւ��n2�������炱���Ȃ�܂����i�K���ł��j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����ڂ̑e����A�Ԗ�ڂׂ̍����i�{�[���ł��B���̌��ԂɐS�_������܂��̂Ŗڂׂ̍��������g���܂��B

�@�@����ł����������������R�Ȃ�ł����A�؍H�{���h�������܂őg�ݗ��Ă��ɂ͂����Ȃ��̂ŁA�i�n���̕����͓��Ɍł܂�Ȃ��ƍ���j�g�ݍ��݁E��������͖����ɂȂ�܂��B

�@����͏��w���̊F����ł�����o����u�z�[���\�[�^�C�v�v�̎�u�T�[�N�����C���J�b�^�[�v�ł��B���S���̈ړ��͒i�{�[���̌��Ԃ̈ړ������ł��B���a�͒i�{�[���̌��Ԃ̑e���Ō��܂��Ă��܂��܂����A�������Ė��ɂȂ�Ȃ��ł��傤�A�H��p������D���Ȃ����~�Ղ�肾�����Ƃ��o���܂��i�������߂č�镨�ł����A�������܂������Ǝv���܂��j�i�O�Q�O;�j

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�����z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�S���i�ł��B�E�[��8�Z���`�̓z�͑���a�p�ɂƍ������ŁA�Ƃ肠�����͎g���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@1�̃u���b�N��4�{�r���܂œB��ł��܂��B�t�����P���݂����ɂł��B�n���J�[�g���b�W?���ڂ��A����ɕʂȃu���b�N���ڂ��āu�փS���v�Ŏ~�߂܂��B�����Ēܗk�}���h���Ċ����ł��i���S���j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���悢������A�H��p���Ɋ�̌��������A���S�����͂ߍ���ʼnĂ����܂��B

�@�������s�A�r���Œܗk�}���܂�Ă��܂��܂����B���ʂ݂����Ȃ��̂��o���Ă��܂��܂����B�ł�������ʔ����A���̂�����]���ɔ��a���ς��z���l���Ă݂悤���ȁ[�Ȃ�āi�O�Q�O;�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���S�����Ă����̒|���ɕς��Ď����A���x�͂��܂������܂����B���������܂������S���������̂����܂��B���ꂵ���Ȃ�����ł����A���x�͐ꖡ���݂��Ă����A������ς���Őn�悪�_���ɂȂ����̂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����͐n���J�[�g���b�W������オ���Ă��܂������߂ł����A�i�����j�e���̒��߂ɗփS��1�{�����g��Ȃ������̂��s����

? �A���⏬�����B���Ȃňʒu���L�[�v���������ǂ������ł��B

�@�g���I�������u�K�������v���Đn����ʂɂ��܂��Ă����Ȃ����u�댯�v�ł��B�u���b�N�͕ʂ̗p�r�ɂ��g���܂��B�Ƃɂ����听���ł��B

�@�Ƃ���ł����ƊȒP�ŁA���w���ȏ�Ȃ����z���v�����܂����B�ł��H��p�����̉~�ՂȂ�ď��w���ȊO�Ɏg���l���邩��?�i���܂ǂ����w�����g��Ȃ������肵�āj�B

|

|

| �y�m�R�M�����g���z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�R�M����ƁB

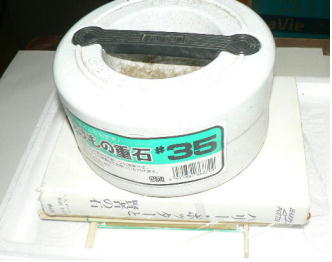

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ォ�獡��̍�Ɨp�̖ؕЁA5���Z�b�g�A���o�������m�R�n�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�؍ނ��m�R�M���̎�ނ͗p�r�ɉ����Ė����ɂ���܂��B���̒�����u�ċx�݂̍H��p�v�Ȃ�ĂƂĂ��I�ׂ܂���A�p�r�������Ă��܂�����ł��B�����Ŏ��́u���m�R�v�����߂܂��B���������̕�����邩��ł��B

�@����͂���܂��B�؍ނ̏ꍇ�A��p�̃m�R�Ɣ�ׁu�ꖡ���x���v�̂ł��i��Ȃ���ł͂���܂���j��������Ǝ��Ԃ������Ă����ł͂Ȃ����A�̂�т肢���܂��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

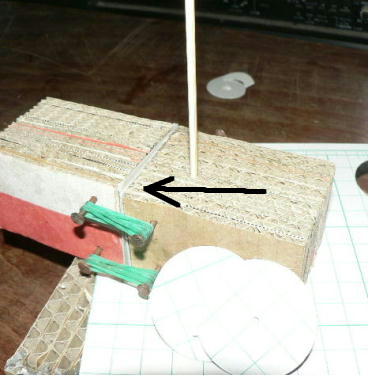

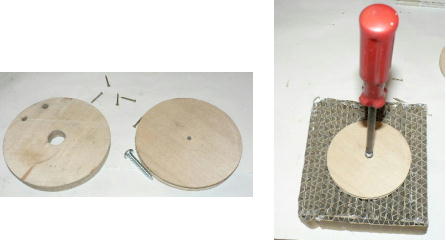

�@���̂������̍�Ƒ�ɖؕЂ�lj����܂��B���܂��܂�����19�~���p�̃o���T�ނł��i�_�炩���̂œB���ł��₷���j�Œ�4�����ł��܂��B���̂��ƍ����̂悤�ɓB��2�����ɔ������炢�ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

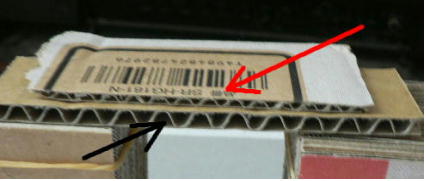

�@������Ǝ����ɔ�������Ă݂܂����B�E�̎ʐ^�͏��ԊԈႦ�܂������i�ʐ^�́j�������|���̌��������Ă���Ƃ���ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

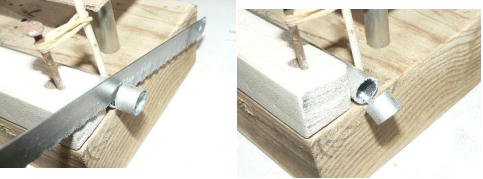

�@�ؕЂ̐^������Ɂu���p�v�ɐ��������A�T�d�ɐؒf���܂��B�m�R�M���̃K�C�h�ɂȂ�܂��B�Ԗ��͒�ڐؒf�p�̃X�g�b�p�[�ł��B�����p�Ɉ��������A���͍ޗ���}����փS���ł��B�E�ʐ^�̓K�C�h��������Ă���Ƃ���B�����͒�ڐؒf�������ł��i������Ǝʐ^�̎B����ԈႦ�܂����B�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�p�ނ����������̂ł����Ɋۖ_���܂����i�Ӗ����Ȃ��j�i�O�Q�O;�j��ڐؒf�ł��B���̋@�\���g���Έ��̒����̕����ȒP�ɐ���o���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���m�R�̐n�̈���Ƃ���̓e�[�v�������Ă܂��B���m�R�́u�������Ƃ��ɐ��悤�ɃZ�b�g����v�Ƌ��ȏ��ɍڂ��Ă��܂����A�ċx�݂̍H��ł́u�������Ƃ��ɐ��悤�Ɂv�g���܂��B���R�́u�������̈ʒu�v�ł��B

�@����Ŗ؍ނ����ł͂Ȃ��u�����v�i�{�[���y���Ƃ��j�u�A���~�p�C�v�v�u�|�v�u�^�J�v����ؒf���邱�Ƃ��o���܂��B���Ԃ�������܂����u�B�v����܂��B

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�R�M�����g���E�E�E�̑����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@10�~���̃A�N�����ۖ_��ؒf���܂����B�{�[���y���ȂǂȂ�ȒP�ɐؒf�ł��܂��B�y�b�g�{�g���̌��̂�����̌����Ƃ�������Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@������10�~���̃A���~�p�C�v���ɂ��Ă݂܂����B���m�R�ł��܂������A�A���~�p�C�v��^�J�̐ؒf�͋��m�R���������Ɩڂׂ̍����m�R�M�����g���������ǂ��ł��i���K�{�A���m�R�ł��ɂ͂�����ƃR�c������܂��j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂��E�E�E�@�ԉ̉����B

�@�i�{�[���ō�����I�̑��݂����ȁu�i�~�v�ł����A�g�����̈�Ɂu�ђʂ����镨�v�̑�Ɏg���E�E�E�Ƃ����p�r������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�K���ȖؕЂ̐^������Ƀ^�b�s���O�r�X���˂�����ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����ȍ�ƁA�Ȃɂ��i�~���g���K�v�͂Ȃ���ł����A�u���Ȃǂɏ���t����S�z�������v�Ƃ������ł��B�u���ʂ肻���ȓB�ł��v���C�y�ɏo���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@3�~���̃A���~�p�C�v�Łu�����v������Ă��܂��i�i�~�͊W����܂���A�x���_�[�@�\�ł��j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���₨�p���������A�����́u�ʓ��胍�[�\�N�v�ł��B���ɉԉ������܂�ă`���`�����ƍ��܂����B�i�O�Q�O;�j���������傫�ȁu���~���N�̊ʁv�ł�������Ηǂ�������ł����A�����ԉȂɂ͒��x�ǂ������A�傫�ȉԉɂ̓}�b�`�ł����C�^�[�ł��ǂ���ł����A�����ԉ́u�߁E�߂�ǂ����[�v����ɉ[���Ă�[�ĂȊ����ł��i�K�v�͕�A�߂�ǂ����[�@�͔����̕������j�B

�@�䕗�Œ�d�̎��A�d�r�̐ꂩ�������z��藊��ɂȂ邩���B

�@���x��8�܂ł��܂����B����ʼnċx�݂̍H��̓o�b�`���ł��B���Ƃ́u�n�ӍH�v�v�����ł��B�{������ɍs���āu�ċx�ݍH����W�v�i8���������j�Ȃ�����ƎQ�l�ɂȂ�܂���[�A�Ȃ��Ȃ��ʔ������Ȃ̂���R����܂����B�������^���N�Ȃ�ʁu�J���J���^���N�v�A���̕����Ƀ��E�\�N���ɂ����z���g���ƁA�K�x�Ȓ�R�Łu�}���ɉ��v�̂�h���E�E�E�Ȃ�Ă̂͏��߂Ēm��܂����i���͂���Ղ̎���g���Ă��A�������Ɏ���ꂽ�j�B

�@��X�Ŕ����Ă���|���|�����C�D�A�A���~�p�C�v�ō���E�E�E�Ƃ����̂��m��܂���ł����A��X�̓z���Ă�������C���[�W����������ł���ˁA���͏��C�ɂȂ��1700�{�ɂȂ�Ə����Ă���܂����B�ց[�����ȂA�Y��Ă܂����B�����͓f���o���͂��z�����ޗ͂�苭���̂őO�ɐi�ނ����ŁA�j���[�R�����̏��C�@�ւ̔��ł��ˁA������Ƌ�����������Ȃ��B

|

|

| �y�n�T�~���g���z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�n�T�~���g���E�E�E�Ƃ����Ă��V�����Z�������ł͂���܂���A����Ŏ��グ�������ł��B�i�O�Q�O;�j��ʓI�ȁu�H��p���v���O��ł��B

�@�����͒�K�ƃJ�b�^�[�i�C�t�Ő�A���ꂢ�ɐ���܂��B�Ȑ���������x�ꐔ�߂Ώo����悤�ɂȂ�ł��傤�A�e���r�`�����s�I���Ō����i�{�[���̒B�l�̋Z�͂������ł��B�������w�͌��\�����炯�ł����A���Ȃ�̏C�����K�v�Ǝv���܂��B

�@�莆�H�͔��������Ώۂł�����傫�߂̎��ł����̂܂ܐ�܂��B�H��p���͌�����

0.5�~���قǂ���܂��̂Łu�Ȑ��v��낤�Ƃ���Ƃ��Ȃ��R������܂��B�O�ɏ��w�Z��N���̍H����ƂɎQ���������Ƃ�����̂ł����A�i�{�����e�B�A�j���k�̊F����~�`�ɐ���̂ɋ�J���Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎�������~�Ս��A���X�`�̂��o��h���u�����g���āu���v�ʼn~�������Ă܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Đ���A����̕������傫���̂ŁA�n�T�~�����R�ɐU���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����ł��̂悤�ɏ����傫�߂ɃV���L�V���L�����Ă�����߂Đ��ɉ����Đ蔲�����Ƃ������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����Ȃ̋Z�ł��Ȃ�ł��Ȃ���ł����A�ӊO�ƖY��₷���ł��B�������~�Ղ̓R�}����R�i�p�b�`?�j�A�R�[�X�^�[�A���ۂ̃t�^�Ȃǂɂ��܂����B�H��p���Ȃ̂Łu�G�v�������܂����A�R�s�[��������Ȃǂ�t����Ƃ������낢�ł��B

�@���ꂵ���钆�A�Ȃ����i�{�[�����́u�T�[�N���J�b�^�[�v�̍�����������ł��܂����B���a���ȒP�ɕς����邵�A���̂������̓z�����ȒP�ł��B�����J�b�^�[�i�C�t�����ō��܂��B

�@�i���͂���Ȗ������茩�Ă���킯�ł͂���܂���A�`���̗��ɏo���舫����������G����������d�������Ă�����A�Ƃɂ�����ӂ�10���炢���Ă܂����A�ڂ��o�߂�30�b������ƁA���ꂢ�����ς�Y��Ă��܂��A��ꂾ�����c��܂��B�������H��̖������͊o���Ă�A�s�v�c���A���Ԃ̎��͔��o��?�j�i�O�Q�O;�j

|

|

| �y�����������Ƒ�����z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

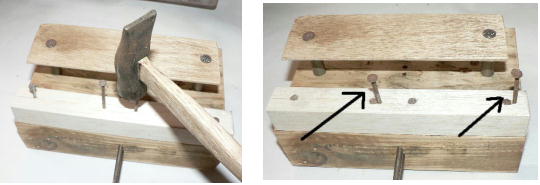

�@�ʂɑ債���d�|���ł͂���܂���A������x�̑傫���̂���ؕЁi��Ƃɍۂ��A�����Ȃ��悤�ȏd�����K�v�ł��j��3�~�����炢�̌����̃x�j�����Ђ��X�y�[�T�[����Ď��t���������ł��B����͂��̂������̃x���_�[�@�\�����ɂ��炵�ĕ��p�Ƃ��܂����i�X�y�[�T�[�͉��ł��ǂ��ł��B���͂��܂��܂������v�����g��p���g���܂����j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�g�����͊ȒP�A���H���������������݂ŋ��ނ����ł��B���̑�͂ق��ɂ����낢��g���������肻���ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�{�[�����Ɍ�������������A�����͑O�Ƀ{�[���Ղł�����3�~���̌��A�Ԗ��������3�~���́u����݃h�����v�ł�����3�~���̌��ł��B���ꂢ�ɔ����Ă�̂�������Ǝv���܂��B�疇�ʂ���L���ł͂��̂悤�Ȍ��͂������܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����Ŋ�{�I�ȁi�����l���������ł����j����E�H����낢�܂����B���ꂾ������u�ċx�݂̍H��v�̓o�b�`���ł��B���Ƃ́u�ǂ�������ʂŎg�����E�E�E�v�ł��B

|

|

| �y�{�i�I�Ȍ������H��z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

�@�H��p���ȂǂɌ��������悤�Ƃ���ƁA���̂悤�ȍH����g���܂��B�ȒP�Ŏg���₷���̂ł����A����ł������錊�́u�j�������v�ł��B�{���A�ɓB�Ȃǂ�łƂ��A�u����Ȃ��悤�Ɂv�����������邽�߂̍H�����ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʏ́u�疇�ʂ��v�Ɓu���ݐ��v�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ݐ��̎�ށA�����Ƃ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ォ��u�␍�v�u�l�ڐ��v�u�O�ڐ��v�ł��B��H�H��ł��B����̃q���ŝ��ނ悤�ɂ��Č��������܂��B������ƃR�c������܂��B

�@�H��Łu����������v�ƌ����u���������v�Ɏg���̂��قƂ�ǂł��B�j�����悤�Ȍ��ł͂����Ƃ����H��͏o���܂���A�����ŊȒP�ɍ���u�h�����L���T�L�v���g���Ďg���₷���u�������H��v�����܂��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����Ă�����́A�@2�~���̃h�����L���T�L�@3�~���̃h�����L���T�L���ꂻ��1�{���A�����H�t���̓d�C�X�ł�

1�{�������Ă��܂����A�n���̃z�[���Z���^�[�Ȃǂł�2�{�Z�b�g�ɂȂ��Ă܂��B1�{150�~�O��ł��B�����3�~���̃A���~�p�C�v��4�~���̃A���~�p�C�v�A1�{100�~����200�~���炢�ł��B���ꂩ�炢��Ȃ��Ȃ����{�[���y���Q�{�B

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�p�ӂ���H��̓J�b�^�[�i�C�t�����ł��B�A���~�p�C�v���̂Ɏg���܂��B�ʐ^�̂悤�ɃS���S�����邾���Ő�Ă��܂��܂��i�L�Y��t�������ƁA�|�L�b�Ɛ܂�܂��B�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�{�[���y���̓��̕����̌��͑�� 4�~���ł��i4�~���̂��̂��g���܂��j�A���~�p�C�v�𗘗p���āu����q�v�ɂ��Ă��������ł��B���c�R�e���g���郌�x���ɂȂ�ΐ^�J�p�C�v���g���Ĕ��c�t������Ζ{�i�I�ɂȂ�܂����A���̓A���~�ŗǂ��ł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�������ɓ��ꂽ�����ł͊����Ă��܂��̂ł��̂悤�Ƀe�[�v���g������R�Ŕ������肵�ĉ��Ȃ��悤�ɂ��܂��B�u�ܕ��ԃN�C�b�N�{���h�v�Ȃg���Ɨǂ���������܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@2�~����3�~���́u����݃h�����L���T�L�v���o���܂����B���ꂳ������u�����H��v����̓o�b�`���ł��B�Ȃ��Ȃ�j�������ł͂Ȃ��u�܂Ƃ��Ȍ��v����������ł��i�ςȌ������ł����ǁA�܂Ƃ��Ȍ��Ƃ͌��̒��ɉ����Ȃ�?���̎��ł��B�Ȃ������ς��ȁA�o���̖������Ƃł������܂��傤���j�B

�@�Ƃ���ł��́u�h�����L���T�L�v�����ł̓_���ł��B�u�����������Ƒ�v���K�v�ł��i�łȂ��Ƒ������l���g�����ƂɂȂ�A����ł��ǂ����Lj�l�ł��Ȃ����ς肨������Ƒ�A�ȒP�ł��j�B

|

|

| �y�i�{�[���ōH�������z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

�@����Ȃ��Ȃ����i�{�[��������čH�������܂��傤�A�u�J�b�^�[�}�b�g�v�ƁA���ꂩ����H��䂪����Ί��Ȃǂ��L�Y�t����S�z���������A��Ƃ��͂��ǂ�܂��B�S�H���ł́u���~�v�Ƃ��u�I�̑��v�Ƃ����S�̃J�^�}�����悭�g���Ă��܂��B���ꂩ����H���̓_���z�[�����̋��~�Ƃ�����ł��i�i�~ ? �j�u���M���āv�ɂ��Ȃ�܂����A�h���ɂ��֗��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ޗ��ƍH��ł��B��̒i�{�[���@�J�b�^�[�@�������@�؍H�{���h�@�\���̌����{�@�K���ȏd�@���ƃ��b�v���X�������OK�ł��B�e�[�v���p�ӂ��܂������g���܂���ł����A�������ꂩ��u�Ă����̋��v�Ɓu���A�X�`���[���v������ƕ֗��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

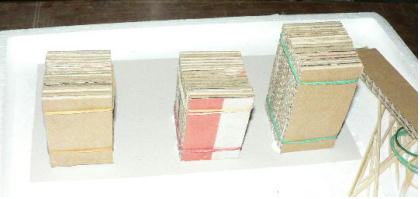

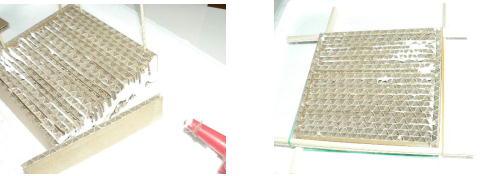

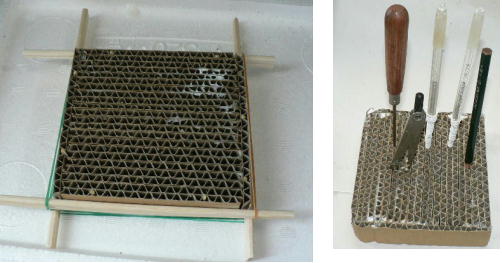

�@�܂��͒i�{�[�����A�����ėǂ������ȂƂ��납��3�Z���`�~12�Z���`���炢�́u�Z���v�����܂��B������25�����x�ł��傤���A���@�͓K���ŗǂ��ł����A���@�͂��ׂē����łȂ���Ȃ�܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�O�p��K���g���čŏ���2���p�ɑg�ݍ��킹�A���A�X�`���[���̏�ŏĂ����̋��Ŏ~�߂Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����1�����؍H�{���h��t���ē\��t���Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����`�ɂȂ�܂œ\��t���܂������A�����`�ł����܂��܂���A���ꂩ�瑤�ʂł����A���h���ׂ̈ɒ���t���Ă݂܂����i�O�Q�O;�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

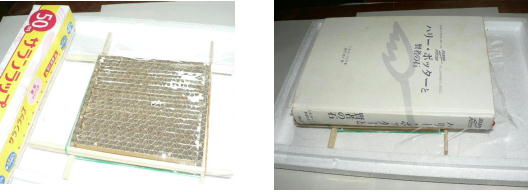

�@������ƗփS�����g���Ĉ䌅�ɑg��ʼn������܂��B�Ă����̋��̏o�������Ă��镔���͐܂��܂��B�����ă��b�v�������܂��B����͏�ɂ̂�����̂Ƀ{���h���t���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł��B�����Ă��̏ォ��u�n���[�|�b�^�[�ƌ��҂̐v���̂��܂��B�E�\�ł��B����ŏ�v�Ȃ��̂Ȃ�Ȃ�ł����܂��܂���A���܂��肶���ɂ������̂Ŏg���������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���̏�ɏd���̂��܂��B������ꂽ���J���ł��ǂ��ł��B���͒Е��p�̕����������̂Ŏg���܂����B�Ȃ��d���̂��邩�Ƃ����܂��ƁA���܂ł̌o���ł����A�{���h��������x�����܂ʼn������Ă����Ȃ��Ɓu���肠�����Ă���v�̂ł��B����{���h�������Ղ�g���Ă��܂����̂�6���Ԃ��炢�͂��̂܂܂ɂ��Ă����K�v������܂��B

�@���A�X�`���[���ƏĂ����̋��̉��g�́A���ʂ̐ڒ��܂̓X�`���[���ɂ��Ȃ��̂Łi��p���K�v�j�Ȃ��Ȃ��֗��ł��B���ꂪ�o����ƍH��̘r�́y���x��5�z�ł��B�i�O�Q�O;�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@������Ɩ؍H�{���h�����߂���24���Ԃ����Ă��ꕔ�����܂���ł����A������x���x�͏o�Ă���̂ʼn��g���͂����A������Ə������h���Ă݂܂����B�g��Ȃ��Ƃ��͂��̂悤�Ɏ��[�Ƃ��Ďg���܂��B�i�߂�����͂Ȃ�Ƃ��j

|

|

| �y�x���_�[�����z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

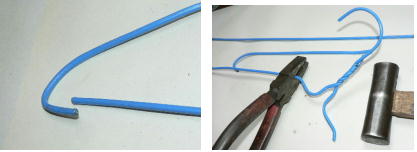

�@�x���_�[�Ƃ͍L���Ӗ��Ő܂�Ȃ��@�i��j�̎��ł��B�傫�Ȃ��̂ł͌�����Ŏg���R���N���[�g�̒��ɓ����u�S�v���Ȃ���@�B�A���邢�͍H�����܂��B�����Ȃ��̂ł͉ƒ�p�́u�t�b�N�v������镨�Ƃ�����܂��B�����A���邢�͍d���j���������݂ɐ܂�Ȃ���ꂽ��ʔ����Ƃ������܂���?�i���{�b�g����ɂ��Ȃ���܂��j�B

�@�g�߂ɂ���i���������č���Ă݂܂��悤�B

�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

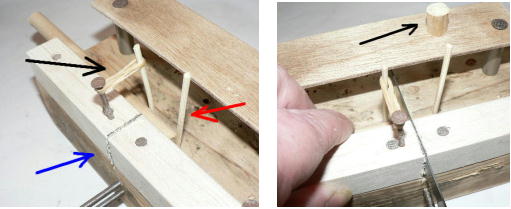

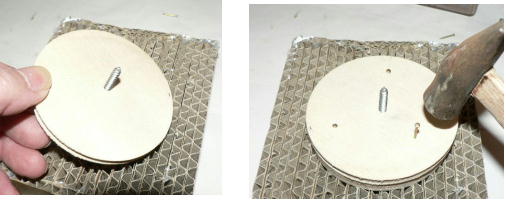

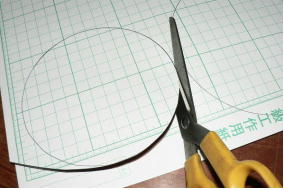

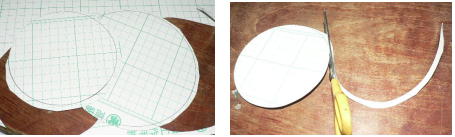

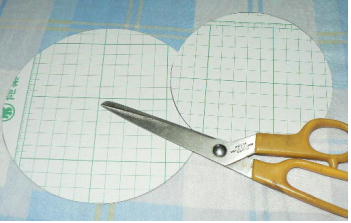

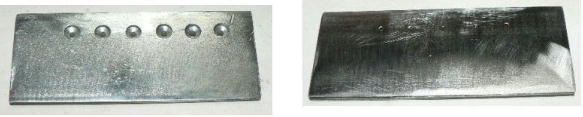

�@�܂��͓y��ƂȂ�ؕЂł��B���j��H�Z���^�[�Ȃǂɍs���ƁA�u���[�v�Ƃ��Ĉ��300�~�قǂł��낢��ȑ傫���̂��̂�������������Ĕ����Ă��܂��B���ꂩ��u�B�v�ł��B�����͍ŋ߂ł̓~���P�ʂŔ����Ă��܂��B�����

75�~���A2�{�����g���܂���̂Łu�q�܁v�ŏ\���ł��B���Ɓu���Â��v�A����ŏ���OK�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

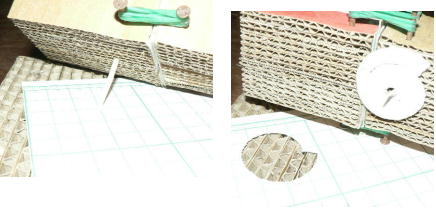

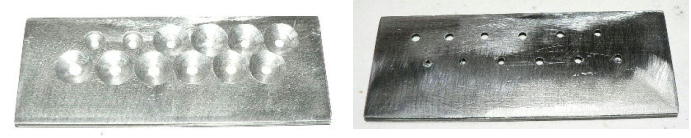

�@�@�ؕЂ̐^�ӂ�2�{�̓B��8�~���قǂ͂Ȃ��đł����݂܂��B���͂��ꂾ���ł����Ȃ����ł��B���ꂳ��ɂ͏o���Ȃ���������܂���A�������i�Ⴂ�ɂȂ��Ă��܂����A����͂������ɋ��j�������͂����ׂł��B��̓B�̔������炢�ł����݂܂��i�w��ł��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�j�B

�@������Ɖ��Ɏʂ��Ă���̂͏����Ȃ��Ȃ����{�[���y���̓��̕����ł��B����ł����h�ȍH��ɂȂ�܂��B

�@�B�͑łĂ܂�����?�A�B���łĂ�͍H��̘r���u���x��1�v�N�����ł��B���ɍޗ��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�N���[�j���O������Ɉߗނ��o���Ƃ悭���炦��u�n���K�[�v�ł��B�n���K�l���̂��̂ł��B����Ɏ������t���Ă��Ď�G�肪�ǂ��ł��B�n���K�l�Ə����܂������A���̕ӂ̂�����j���Ƃ͈Ⴂ�A���Ȃ�d���ł��B���������āu�y���`�v���g���Ă���l�̐l�ł��ؒf�ł��Ȃ���������܂���B

�@�R�c�͉E�ʐ^�Ԗ��̂悤�Ɂu�[���v���킦�鎖�ł��B����ł��Ȃ��Ȃ���Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

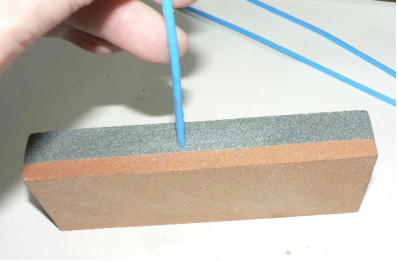

�@�����Ńy���`�ŋ���A�S�̐�[�����Â��Łu�u�b�^�^�L�v�܂��B�y���`�͂��̒��x�ʼn��܂���v�����������Ă����v�ł��B����Ő�Ȃ�������E�̎ʐ^�̂悤�Ɂu���킦�����āv�i���p�ɂ��炵�āj���߂ĂԂ��@���܂��B����Ő�܂��B���̑�͌ł��Ƃ���ł��܂��傤�A�ƌ����Ă����̏�Ȃǂł͂Ȃ��Č��ւ̃R���N���[�g�̏�Ƃ��ł��i���ꂻ�����Ȃ��Ƃ����I��ł��������j�B

�@100�~�V���b�v�ȂǂŔ������y���`�ł͂�߂Ă��������A100�~�̋��Â����_���ł��B�e���i�������̂ŏ��Ђ�����Ĕ��ł���\��������܂��i�|�ƍ|�̓��o�C�A�����������������ꍇ����j���������Ă��̂悤�ȍH��̎��ɂ͕K���u�h�o�߂��ˁv��������悤�ɂ��܂��傤�A�z�[���Z���^�[�ȂǂŕK�������Ă��܂��iCSI�̊F������K�������Ă܂��B�ڂ̕ی�̓o�[���l�����D�悷��E�E�E������ƌÂ���������?�j�i�}�W�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����ȋ�ɍD���ȂƂ���Ő��悤�ɂȂ���y���x��2�z�B���ł��i�h���N�G�ق������[�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ؒf�����܂܂��Ɛ������Ȃ��̂ŁA���̂悤�ɕ�������u���g��Ȃ������Ŋۂ݂�t���܂��B����͉�������Ȃ����߂ɂ��u�ƂĂ��厖�v�ł��B�����������Ƃ����R�c������܂��̂ł��ꂪ�ł������y���x��3�z�ł��i���̕ӂ͏�ɐS�����Ȃ���Ȃ�܂���j�B

�@�u��������ł�����v�Ƃ��ꂳ��Ɍ����Α����œu���Ă���܂��i�u�͏��߂Ăł�����800#�i�ԁj���炢���ǂ��ł��B�{�i�I�Ɍ����Ȃ�d�グ�p��1000#�`1500#���炢�͂����ꖇ�~�����ł��B���͂��̃V���[�v�i�[�ȂǂƂ͂�����ƈႢ�܂��j�B

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̇A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@S���t�b�N�����܂��B�B�ƓB�̊Ԃɐ������n���K�[�j�����������݁A�܂�Ȃ��Ă����܂��B�C�̌����܂ܐ܂�Ȃ��Ă݂܂��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ȒP��S���t�b�N���o���オ��܂����B���͒��p�ɋȂ��Ă݂܂����B�A���̂Ƃ������Ȃ��Ȃ����{�[���y���̓��̕�������������ŋȂ���Ƃ��ꂢ�Ȓ��p�ɋȂ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�N�����N�ɋȂ��Ă݂܂����B��[���S������������悤�ɋȂ���ƁA�S���̊������N�����N�̏o���オ��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꉽ�����킩��܂��� ? �A���ꂪ�o�������y���x��4�z�ł�

�@����3�~���̃A���~�p�C�v�ł��B�z�[���Z���^�[�� 1���[�g���̒����̂��� 1�{135�~�ł����A�ŋߖ{������Ō�����ł����A�u���w���̊F����̍H��v�Ƃ����{�̒��Ɂu�ȒP�ɏo����|���|���D�v�Ƃ����̂���������ł��B���̒��́u���C�G���W���v�����̂ɁA���̃x���_�[���œK�ł͂Ȃ����Ǝv������ł��i�p�C�v���Ԃ����ɋȂ���̂ɍœK�j�B

�@���̂ق��ɂ��y�b�g�{�g���ō�������Ԃ̎���A�S�����͂̊����グ�N�����N�����ȒP�ɍ��܂��B�u�d���C���C���_�v�Ȃ��ʔ����ł��ˁB

�@���x��1�@�B���łĂ�B

�@���x��2�@�n���K�l�����B

�@���x��3�@�d�グ���o����B

�@���x��4�@�ȒP�ȋȂ����H���o����B

�@���x��5�@�J�b�^�[��������B

�@���x��6�@������������o����B

�@���x��7�@�n�T�~���g����B

�@���x��8�@�m�R�M�����g���B

|

|

| �y�Ă����̋����ׂ�����z |

| �g�b�v�y�[�W���@�@�@�@���̃y�[�W�̃g�b�v�� |

�@�Ă����̋��͒|���������ł��B�߂��̃X�[�p�[�ōw���������́A���a�� 2.5�~���ł����A���̋���

2.0�~���ɍׂ����悤�Ƃ�����ł��B�Ȃ����͎�������Ă݂������������ł��B

�@���}�n���Y��W���C�t���Ȃǂ́u���j��H�Z���^�[�v�Ȃǂł͂����������Ƃ�����H����Ă��邩������܂���A���O�͒肩�ł͂Ȃ���ł����A�u�q�S�����v�u�q�S�ʂ��v?�A�Ȃ���Ȗ��O�������悤�ȋC�����܂��B�X������Ɂu�|�Ђ����z�v�ƌ����Βʂ��邩������܂���B

�@����͊ȒP�Ȃ̂ŁA�{�[���Ղ������Ă���l�ɍ���Ă��炢�܂��傤�A�ŋ߂ł͐}�H���Ƀ{�[���Ղ̂��鏬�w�Z�������Ă܂��B�搶�ɂ��肢���Ă݂Ă�?�ǂ��ł����B

�@��������Ă݂ċC���������Ƃ��ڂ��Ă݂܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�Ȃ�̗\���m�����Ȃ�������̂�����ł��B�������ȋL���𗊂�ɍ���Ă݂܂����B�Ƃɂ������������A�M�ɂ���ł݂܂����B�h�����L���T�L��

2�~���� 2.5�~���������������̂ŁA�ʐ^�ł� 5 �������������Ă܂����g����̂�

1���������ł����A2.5�~���̌��ł����Ȃ�̒�R������܂��B�|���͏��������悤�ł��B�͂����Ă������ł����A�قƂ�ǐ܂��Ă��܂��܂����B

�@���Ɂu�T�����݁v�𒍈Ӑ[������āA���M���M���܂ő����L���ł�����Ă݂܂����B���x�����s���܂������A�i�����ł����ɂ��Ă��܂��j���Ƃ��������܂����B

�@�������� 2.5 �~���̌��ɒʂ��Ă݂�ƁA�u�X�C�X�C�v�ƍ��Ȃ���ʂ�܂��B����͂����ʔ����قǂł��B���x���ʂ��Ă�����@2.4�~�����ɂȂ�܂����B���G�����߂��̂ŁA���̓h�����L���T�L�̏����ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@������ɂ������� 2.0�~���@�����Ă���2.1�~���@2.2�~���@2.3�~���@2.4�~���@�ɂ�������

2.5�~���ł��B�ړI�͍ŏ����@2.5�~���قǂ̓z�A�ŏI���@2.0�~���ł�����A 0.1�~�����݂ł��ꂾ������͔[���̂�����������͂��ł��B

�@���́u�T�����݁v�ł��B�n�߂͊ጟ���ł��܂����B�Y�R���Ɣ����Ă��܂��̂����Ȃ̂ŏ����c���܂����B���ʂ͎U�X�A�ŏ����ɓ����Ă���������i�݂܂���A���ʐ܂��Ă��܂����ƂɁB

�@�����͎M�ɂ��`��ɂ���悤�ł��B�M���M���܂ł��܂Ȃ��ƒ�R���傫���Ă��܂������܂���A�q�S����������Ƃ��ǂ����Ă������߂ɂȂ�A���ꂪ��R�ɂȂ�悤�ŁB

�@���肬��܂ŎM�����ނ̂͂������ċ�ɂȂ�܂��A�������̎M�Ƃ��Ȃ�ƁA���ɂ͎��s����z���o�Ă��܂��B�����ŃT�����݂ɂ͂�����ƍH�v���v��܂��B

�@���Ƃ��ẮA�ޗ��̉��Ƀh�����L���T�L�ł͐n�������Ȃ��������s�b�^�����Ă����M���݂��邱�Ƃł��B�u�`�[���|�C���g�v�����͌��������Ă��܂��܂����A���̐��@�����v�Z�ɓ���Ă������܂������͂��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�܂��͏�v�����ȃX�`�[���X�P�[���𗠂ɂ��Ă����Ă���Ă݂܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����Ɋђʂ��Ă��܂��܂����B���Ȃ�ĊJ���Ȃ��C���[�W����������ł����ǂˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����ō��x�͑�H���g���m�~�ł���Ă݂܂����B���܂���������ł����A�߂̕����g��������ł��ɂ����ł��B���ɕ����X���ł���Ă݂܂����B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ƀ��X���͌ł������A�����ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�T�����݂ɂ�

5.2�~���̃h�����L���T�L���g���܂����B�`�[���|�C���g�����������Ƃ���A�g�����L���Ȃ̂ł�����ƌ덷�����邩�Ǝv���܂����A0.7�~�����炢�ł����A��������

2.0�~������ 2.5�~���̌��������܂��B���Ȃ�̉s�������҂ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�q�S�����i�q�S�ʂ� ? �j�����z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�O��� 2�~������ 2.5�~���܂Łi0.1�~�����݁j�ł����A�Ƃ肠���� OK�������̂ł����A���̒���

2.8�~�����炢�̓z���܂܂�Ă��܂����B0.3�~���������� 2.5�~���̌��ɂ͓���܂���A������ 2.6�~������

3.1�~���܂ł̌���lj����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@10�~���̃h�����L���T�L�́u�`�[���|�C���g�v�����������Ƃ���A��

1.5�~�����炢�ł����A��ɂ���ĉ��ɕ����X�������Ă����u�M���݁v�A�ђʌ��͂Ȃ���

2.0�~�����炢�ɂȂ�܂����B2.6�~������̌������ł�����A����ł����܂��B�ʐ^�͕\�Ɨ��̗l�q�ł��B���̂��� 2.6�~������ 3.1�~���܂�

0.1�~�����݂Ō��������Ċ����ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�������������A�o�����z���H��x�[�X300�i���͂ł��ǂ��ł��j�ɌŒ肵�A�������������A�ŏ��͒ʂ�����[���y���`�łЂ�����ň�������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����Ă�����y���`����Ȃ��Ȃ�܂����B�������������ł����A�u�Y�C�b�v�ƈ�C�Ɉ��������Ɓi

0.5�b���炢�Łj�A���܂�悭���Ȃ��悤�ł��i�m�M�X�Ŋm�F�����j���P�{���Q�b���炢�����Ĉ��������Ƌ���ǂ��悤�ł��i���̕ӂ̍l�@�͂�߂܂��j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���ꂢ��

2�~���ɂȂ�܂����B�����X�x�X�x���Ă��܂��B�Ƃ���� 2.5�~���� 2.0�~����

0.5�~���������Ȃ��̂Ɍ����ڌ��\�ׂ������܂��B�������u�ʐς̖��v�ł��B�u�~�̔��a���{�ɂȂ�Ɩʐς͂S�{�ɂȂ�v�ł������� ?

�A���w�Z�ŏK���������������I�ȏソ���Č����̂��ƂɃi���`���b�e�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�|�Ђ����o�����̂ő����A�����݊J�n�A�܂��͂����Ă��������Ɂu�������v���c���Ă���\��������̂ŁA

2�~���̃s���o�C�X�i�ƁA�����̂��� ?

�j�ł��炢�܂��B�����ăq�S�E�E�E?�@�J�b�^�[�i�C�t�Œ�ڂɐؒf���悤�Ƃ��ā@�u�߁E�߂�ǂ��Z�[�v�ƂȂ�܂����B���̉~�Ղɂ�

24�{�h����܂��B�i���g����Ȃ����ǁu����Ă��ˁ[�e�o���v�ł��B�P�{�P�{�ؒf�ʂ̓P�o���������ꂢ�ɂ��Ȃ���͂Ȃ�܂���A������

12�~�����炢�A�z�r�[�H��͌��C���o�Ă����炨���܂��ł��i�d������ˁ[����j�B

�@�����ōl���܂����B�u���̂������������Ɍ��������������v�A���P�O�N���������Ɍ��������悤�Ȃ�Ďv���Ă��݂܂���ł����A�i��̂���ȕK�v�Ȃ��j�����Ŏ���́u�H��x�[�X�R�O�O���g���Ē|�Ђ��ْf�@���v�i�J�b�^�[�i�C�t�g���ςނ��Ƃł����ǁA�S���S���]�����̌����j�B

�@���w���̊F����ɂ͂�����Ɠ���H��ɂȂ��Ă��܂��܂����B���j��H�Z���^�[�Ȃǂɒu���Ă��邩������܂���̂ŁA�T���Ă݂Ă��������A�X������ɕ����Ă݂�Ƃ悢�Ǝv���܂��B�l�i������Ȃɍ����Ȃ��Ǝv���܂��B

|

|