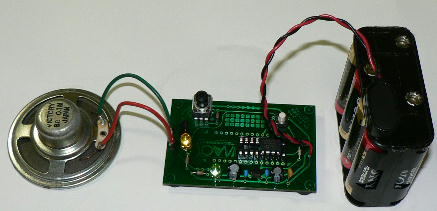

| さてこれが「ビープなPICモニタプレゼント」でいただいた基盤です。bitメカ工房様ありがとうございます。PICは 12F629を使っています。それにしても美しい基盤だ。 |

|

すでに書き込んであるので電池とスピーカーをつなげば「マイムマイム」が鳴ります。モニター条件はほかの曲か効果音をプログラムするのがノルマですが、(まぁ私の場合のんびりで良いと言ってくださっていますが、一応やる気満々です)今のところ音楽を鑑賞するだけです(私はすぎやまこういち先生のドラゴンクエストⅢをやりたい、昔・PLAY文で全曲移植している)。

歯痛を押さえる薬でちょっとポカやりそうなので工作はお休みしました(頭がモアモアする)。

|

【猿にも劣るPIC】

(ピックではなく私としては「ぴーあいしー」と呼びたい、なんかゴロが良い?)悪戦苦闘中)。

(なお、劣るのはPICじゃなくて私です)。

16F84Aから始めたい思います。とりあえずプログラムはおいといて実験基板を作らねば。

|

| 18ピンゼロプレッシャーソケットやユニバーサル基板、LEDに抵抗・タクトスイッチとか買ってきました。そういえば安定化電源とか忘れた。 |

bitメカ工房のページから無断で借りて来ちゃった、ゴメンナサイ。 |

| NAO様が今の「ビープなPIC」シリーズを始める前に最初に作った回路のようです。猿にも劣る私めにもなんとか分かる回路です。6番ピンのみを出力につないでいます。まずは単音の発生からとは実にわかりやすいです(実はなにも分かっていない) |

|

んでこれが最初のプログラム、これ又無断で借りちゃいました(とにかくこれもbitメカ工房様の著作物です)私にはこれもチンプンカンプンです。ところでこれ以前のとんでもないお馬鹿な問題があります。これらを動かすプログラムのインストールです。例によって秋月電子通商の取説は分からない、Win版DOS版ごっちゃの説明+バージョンアップ説明それから最新のパソコンでは動かないかもしれないとか古いのが残っているとダメだとかなんとか。

VZエディタが良いだとか(まだあったのね)MS-DOSなんか忘却の彼方なのにいまさら「ちぇんじでぃくとり」なんて言われてもおぢさん困っちゃう。

PA.EXEなんてウィンドウズにずっぽりのワタクシには理解するのに11時間もかかってしまいました。英語なんて「ごーいんぐまいほーむ」って言いたくなる、ま、愚痴はこのぐらいで頑張ります。 |