| 【4-3式脈動電動機】 |

| トップページへ このページのトップへ |

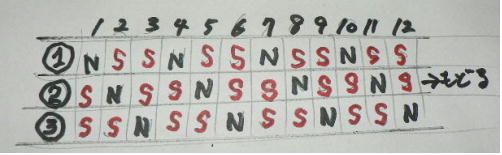

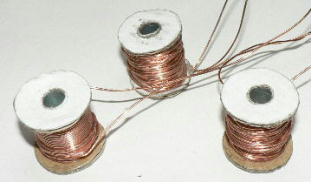

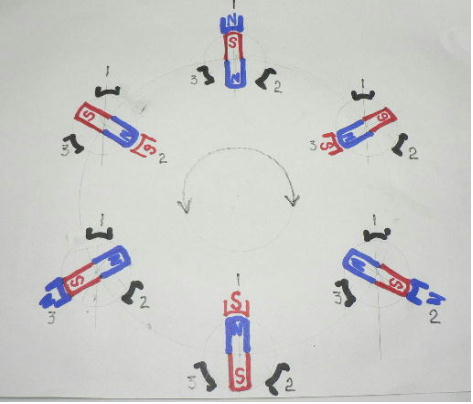

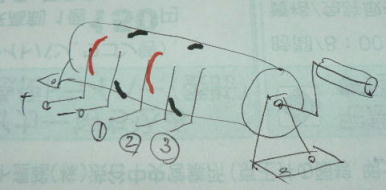

| 多少実用的な「ステップモーター」を作ります。名前も決めました。 【4-3式脈動電動機】 (よんさんしきみゃくどうでんどうき) ・・・です。(ちょっと昭和のなごりを入れてみました) 4は永久磁石の数、「ローター」になります。3は電磁石の数、「ステーター」になります。これは「バイポーラ型」駆動になります。正逆反転させる必要がありますが、手回しローラー接点で制御します。後で「モータードライバICと、PIC」を使って電子化したいと思います。 (ヲイヲイ大丈夫かオレ) 1回転 12ステップになります。1ステップ 30度ですから、今までテストしていた奴の半分です。これで多少反動が小さくなると思います。 ・・・・・ などとほざいておりましたが、昼飯食べてベットで横になり、(医者からは禁止されている、ふとるって) なにげに円形磁石をもてあそんでおりました。まもなく睡眠に入ろうというところで、ふと、何で磁石はくっついたり離れたりするんだろう?、なんて考えてはいけないことを(笑)ボヤンと考えてしまいました(神秘の力だもんね)。 Sを男、Nを女と考えると、フムフムなんとなく理解できるかなー、とするとくっつくのは愛のちから?、離れるのはお互いイヤになったから?、「どっちの力が大きいだろう・・・」なんて三文小説みたいなことを考えて、ふと、磁石の世界はどうかな?、なんておバカ。  いじっていたのはこういう磁石です。真ん中の磁石だけはずそうと用意した奴でした、大きさの割には結構強いです。  くっつけたり離したり、裏返したりしていました。左かくっつく面同士、SとN極ですね、右が同じ極同士です。あれっ 右のくっつかない同士ってある一定距離離れるとそこで止まります。それより離そうとすると、わずかですが引き合う感じすらします。(これだな、男がストーカーになるのは、この距離は裁判所で決める?) 先ほどのNSの引き合ってるのを指で離そうとすると、かなりの力が必要です。でも 1ミリぐらい引き離すと割と簡単に離れます。(これは実生活でも同じだなぁ、別れるのはちょっとしたきっかけだったりするから) 反対に反発する面はそれこそ「半端じゃない」です。嫌いになったら徹底的に嫌いってかぁ、ここですっかり眠気が無くなりました。(人間社会も、よりを戻すのは難しい) そしてヒラめきました。二極モーターも三極モーターも五極モーターもステッピングモーターも、たぶんすべてのモーターが「好きあう」事を前提に作られていると思います(多分ですょー)しかし磁石の場合、好きあう力よりも嫌いの力(反発力)の方が数倍強いと思います。(永久磁石でやってみると実感します) 物は試しなので、これからこの反発力を利用したモーターを開発してみます(もぅ最初の目的忘れちゃってる)ちょっとそれますが、小学生の頃妄想した「電磁石 1個と永久磁石 1個、そしてクランク」でモーター作り、出来そうですね、あの頃は引き合う力ばっかり考えていたから実現しませんでした、今なら反発を利用して作れそう、来年の夏休みの工作にしますか。 具体的には【4-3式脈動電動機】をこの理論にもとづいて設計してみます。ひょっとしたら「ミラバケッソ」かもしれないし、とんだおバカかもしれませんが。  回転子(ローター)は 4極です。すべてS極(どっちでも良いですが、同じ極)にします。この辺がもう普通のモーターと違います。電磁石は 3極です。この方式は「4-3式」だからです。真上の電磁石を 1 、右下を 2 、左下を 3 とします。 左の写真を初期状態とします。真上がNで引きあっています。下の左右は等しい力で反発しているのでこの状態で安定しています。 まん中の写真、真上の電磁石が反転しました。同時に右下がNSとなり引き合います。真上は強烈に反発しあい、回転子を時計回りに押しやります。そして右写真の位置で安定します(残りが等しく反発しますから、行き過ぎもなくなります)。  あとは同じです。電磁石がN極になった方向に回転していきます。  4回目から電磁石の極性は同じになります。12回極性がかわれば 1回転となります。  表にするとこうなります。同じことの繰り返しなので、意外と電子化は楽になりそうです。 3個の電磁石は常にどちらかへの向きに電流が流れていますから、消費量が凄そうですが、その分力強くなるんじゃないかなーなんて思います。 |

|

|

| 【2-3極脈動電動機、パワーアップ作戦】 |

| トップページへ このページのトップへ |

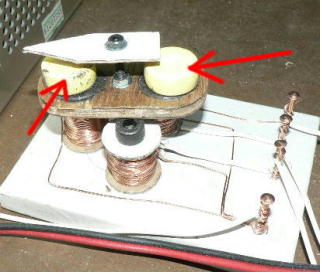

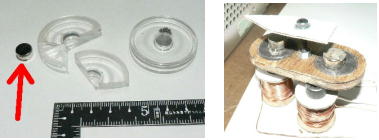

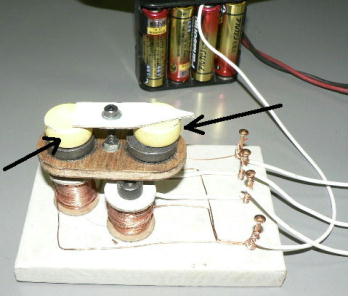

もう「ブン投げよう」と思ったんですが、ここでやめては「ホビー研究所」の名がすたるので、もう少し頑張ります。写真はcvfの工作教室様から頂いた安定化電源、12V出力がふた組あるので「直列接続」して2電源としました。 「燃えても構わない」という気構えで実験開始、このあいだよりはちょっぴりトルクUPしたような気がしますが「ドングリの背比べ」で弱っチィです。それより反動が凄い、(行き過ぎの)3分ほどグロングルン回しましたが、なぜか発熱はありませんでした(止まっている時間が短かかった?)。  そこで電源はそのままに、円盤磁石(ロッカーなんかに張り付ける奴)を「親ガメ子亀」よろしく乗っけて永久磁石の磁力を多少UPさせてみました。これまた多少ですがトルクUPしました。が、振動がさらに大きくなりました(1ステップ60度は、やはり大きすぎか?)。  強力磁石登場、余計なプラスチック?はぶっ壊して取り出し、直径 10ミリ、厚さ 5ミリでした。 例の滅茶苦茶強力な円形磁石、(普通に文房具店で買えます)これまた乗っけて実験、直径 3ミリのモーターシャフトですが、しっかり「つままないと」スリップする程度までトルクUPしました。しかしさらにさらに反動が大きくなりました。高速に回すと(高速ったって手で回す程度ね)安定して回転します。しかもハンドルの向きピッタリ(当たり前ですが)。 ここまで来てちょっぴり光がさしてきました。手作りで市販のモーターに対抗するなんて、よっぽど「力」入れないと無理ですが、(ブラシレスモーター自作のページはすごい、一度覗かれると良いですよ)せめて足元ぐらいには迫りたいです(慾が出てきた)。  そこでこれからの作戦です。まずは「鉄心」、50年程前に読んだ本なんですが、(トランスの作り方、とかモーターの作り方というのがあった)その本によると、磁場を強くするには「ムクの鉄」ではダメと書いてあった、何とかという鉄板に「ニス」みたいなものを塗って、鉄板同士ショートしないように重ね・・・と書いてあったような、そういえばトランス分解して鉄心ばらして遊んだ思い出があります。確かになんか塗ってあった(cvfの工作教室様のページにもそんな記述も)。 しかし実際問題鉄板なんかを重ねて鉄心なんか面倒くさくてやってられないのでやっぱりボルト使います。(笑)しかしキャップスクリューの頭の穴は多分まずい、普通のボルト買ってくるのも何なので、穴の部分を削りたいと思います。そのほか改良点たくさんあります。順番に解決していきます。 |

|

|

| 【成功したんだか失敗したんだか?】 |

| トップページへ このページのトップへ |

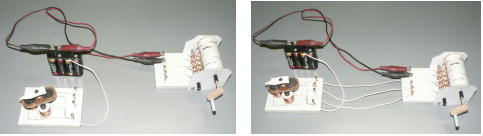

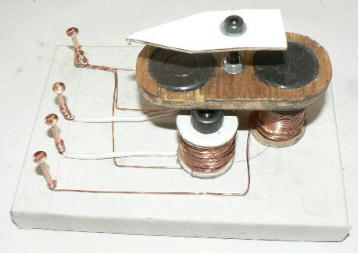

単三 8個セット出来る電池ホルダーを用意しました。12V用ですが、6Vの所からリード線を出して 6V-6Vの 2電源とします。そして 3個のコイルの共通につなげます。  電池ホルダーからの 12V電源をロータリー接点の供給側に接続します。そして 3個のコイルに各々の接点からのリード線をつなげば準備完了です。 実験開始、ロータリー接点のハンドルをグルグル回します。おおっ、回る回る、(当たり前のような気がしますが) 正逆ともハンドルの傾き(60度刻みですが)に正確に追従します。気になるトルクは?・・・よ・よわっちぃ、推定 10g/Cmぐらい?、いい加減な手作りの成果ですね。 (60度なもんで反動が大きい)。  6V+6Vも使っているのに「マブチモーター130」よりちょっぴり強い程度、話になりません、ためしに永久磁石を追加してみました(黒矢印)ちょっぴり改善しましたが、280より弱い感じ(とにかく動作がおおぶり)。 小学校で作る「二極モーター」よりちょっぴり高級を狙って作りましたが、永久磁石が弱い・鉄心が穴のあいてるキャップスクリューポルト・磁極面が芯から遠い・磁極の片面しか使っていない・制御が吸引の一極のみ・ 1ステップが 60度もある・作りがいい加減で磁極隙間が不ぞろい・・・等々よわっちぃ原因ありまくりです。 肝心のロボット作らないで私は何をやっているんでしょうか?、 まぁこいつで「旗振り人形」ぐらいは作れそうです。複数作れば結構見ものかも(どっかの競技会で応援団やってましたよね、あれが格安で出来ます。そういえばテレビのコマーシャルで踊っているみたいな奴、あれは金がかかっているだろうなぁ)。 |

|

|

| 【簡易ロータリー接点完成】 |

| トップページへ このページのトップへ |

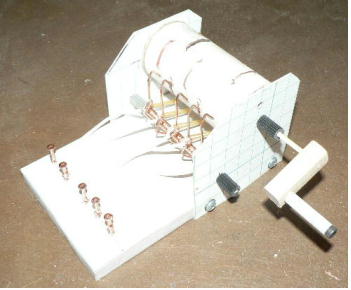

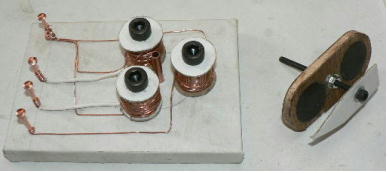

ラップの芯で作ったロータリー接点完成しました。筒状でなくて「プリント基板で同心円」の円盤でも良かったんですが、テスト用だし、小学生の工作でも作れる材料にしたかったのでこうなりました。それに「紙工作・針金工作」は楽しいです。  接点の裸銅線は輪ゴムで引っ張っています。これは安上がりだし、なかなか具合が良いです(黒いのはサッシの網戸の押さえゴムです)。  なんか「紙テープリーダー」も作れそうな気がしてきました。接点が 6個ですから、6音音楽も「ドラム」を交換すれば出来そうです。クリスマスに向けて何か考えてみようかな?。  ついに「 2-3極ステップモーター」のテスト用全部品が出来ました。電池ボックスは 12V用を用意しました。中間からリード線を出して、6V-6Vの 2電源とします。あとでICを使って 1電源で出来るようにします。でも使い方が使い方なので必要ないかも、それよりステッピングモーターのドライブ回路には大抵付いてる「カレントダウン機能」を考えなくては(又はそれと同等の仕掛けがどうしても必用です)。 |

|

|

| 【簡易ロータリー接点を作る】 |

| トップページへ このページのトップへ |

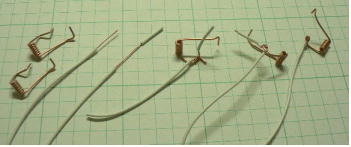

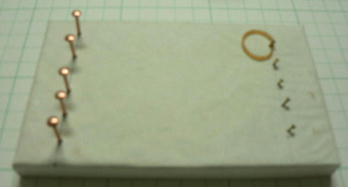

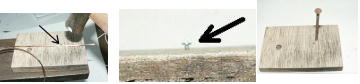

1.2ミリの裸銅線で作った接点(ブラシ?)です。適当な絶縁物が思いつかないので、焼き鳥の串に入れました。  これにリード線を付けます。「単線」と「ヨリ線」の結合です。半田付けをしなくてもつなげます(電気工事の技です。あとでUPします。大したことないけど)。  余分な部分を切り取ります。  簡易ロータリー接点の台です。左の釘は「陸軍ターミナル」の替わりです。使えばカッコ良くなるんですが、テストなので。 右の小さな釘は「輪ゴムの引っ掛けフック」です。コイルにしたので「復元力」が期待できるのですが、5個もあるし、力の加減を調整するのが難しそうなので、「引きバネ」の替わりです(これもテストなので簡便に)。 |

|

|

| 【簡易ベンダー制作】 |

| トップページへ このページのトップへ |

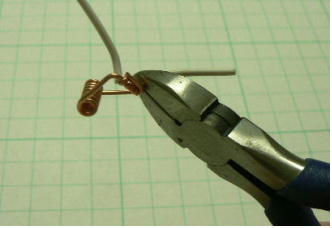

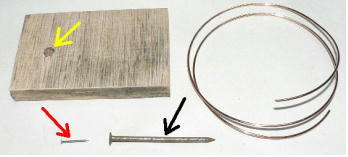

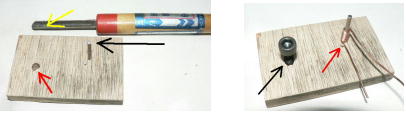

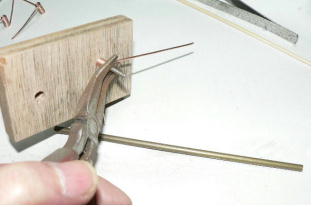

ロータリーの接点を作るため、簡易ベンダーを作ります。 ベンダーってなんか登録商標っポイですが、折り曲げ器(機)です。昔・電気工事士やってた頃は当たり前に使っていました(金属管を曲げるのに使う)世間を見ると、かなり多様な分野でいろんな形の物が使われています。ここでは裸銅線を折り曲げる(巻き取る)治具としてご紹介します(建築関係で、鉄筋の折り曲げに広く使われています)。 赤矢印と黒矢印はただの釘です。黄色矢印は気にしないでください(別の作業を一緒に撮ってしまった)。  板小片に釘 2本を打ち込みます。特に黒矢印は小さな釘です。これは結構重要です。  その近くに黒矢印のように、少し大きな釘を打ち込みます。その釘の頭をペンチなどで切り取ります。出来たコイルを抜き取る為です。この釘の太さはコイルの仕上がり直径で決めます(右の写真の黒矢印は 6ミリのボルトです。ベンダーとは関係ありません)。 今回の作業には関係ありませんが、赤矢印は穴です。黄色矢印の「壺キリ」であけました。電磁石の取り付け穴です。前にやっていなかったので載せました。彫刻刀の半円の物でも良いですね(二つの作業を一緒に撮ってしまった、失敗した)。 ちょっと別な説明とごっちゃになりました。上の右写真の赤矢印がメインです。小さな釘に銅線を引っ掛けて巻いていきます。この小さな釘の頭が重要です(ただ引っ掛けているだけですけど)。  巻くとき、このようにラジオペンチなどを使うときれいに巻けます。  これはベンダーとは関係ありません、湾曲してしまっているハリガネです(写真は裸銅線)。  曲がってしまっているハリガネをまっすぐにします。平らな台の上に曲がっているハリガネを置き、適当な板をかぶせて「ゴロゴロ」します(^o^)馬鹿馬鹿しい方法ですが効果があります。 こんな風にかなり真っすぐになります。  やっててわかったんですが、巻きつけるのにプライヤーなんか使うとラジオペンチより良さそうです。右が出来上がった物です。これもやっているうちにだんだん上手くなりました。接点を作っています。ピアノ線だったら「スプリング」になりそうです。 写真の中で左が完成した形です。せっかくうまく作れるようになったんですが、 5個あれば良いのでなんとなく残念です(こういう針金細工は面白い、私だけかな?)。 「手回しベース」を使って綺麗に簡単に出来る方法を思いついたんですが、こういう作業って滅多にやらないからどうしょうかなぁ。 |

|

|

| 【2-3極脈動電動機】 (ステップモーター作りの5) |

| トップページへ このページのトップへ |

ちょっと昭和の匂いが漂う名前を付けてみました。(昭和生まれなもんで) 最初は小学校で作る「二極モーター」の感覚で、もう少し実用的な奴は出来ないかなーという事で始めたことです。あわよくばロボットの関節駆動に手作りモーターは?、という思惑もありますが、まだオモチャの段階です。  ラップの芯製の円筒接点をドラムにします。昨日巻き付けた露出部分の被覆をヤスリではぎとります。一応テスターで導通確認しました。  次は小学生の工作です。厚紙から円盤を切り取り、木工ボンドで焼き鳥の串と一緒に貼り付け組立てます。ハンドルは 10ミリの角材です。  完成、ボンドが乾くまでちょっと中断、ホントはブラシ接点とか作れば良いのですが、遊んでばかりはいられません。 なんだか当初の目的を忘れそうですが、覚えています。インボリュート曲線切削盤(モード)の制作です。市販の中古ステッピングモーターが、長年の放置で使い物にならなくなってしまいました。新たに購入するのも面倒なので、ちょっと作ってみっかな?・・・でやってます(はたして使い物になるのが出来るかどうかです)。 |

|

|

| 【ステップモーター作りの 4】 |

| トップページへ このページのトップへ |

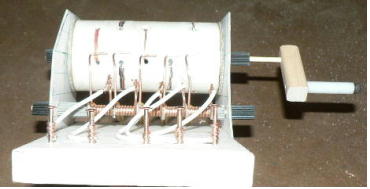

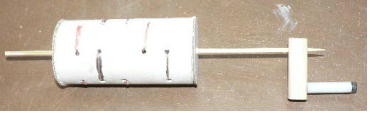

バイポーラ型の駆動をするドライバが必要です。 ICで組もうと思いますが、まずは「回転実験をしてから」ということで、「ラップの芯」(台所で使い終わった奴、最初トレペの芯でやろうと思ったけど、止めた)で簡単な「ロータリー接点」を作ります。 1.2ミリの裸銅線でやろうとしたら、硬くて失敗しました。思うように曲がらないのです。ちょっと太すぎました。 千枚通しでラップの芯にボコボコ穴をあけたのですが、結構硬いです。付き通らないと思ってやっていたら、先にあけた穴から針の先端が出ました。左手の人差し指の根本にブッスリ刺してしまいました(工作も危険がいっぱい)。 細い裸銅線が無いのでかわりに 0.35ミリのエナメル線で代用します。接点の部分はあとで被覆を剥がそうと思います。 簡単だと思ったんですが、自分の歳を忘れていました。プラスとマイナスのよりわけに苦労しました。被覆を剥がすのは、内側から塗った木工ボンドが乾いてからにしようと思います。 ちょっと前に載せていますが、おさらいでもう一回。 私が言うところの「2-3極ステップモーター」ですが、 1ステップ 60度進みます。初期の状態から定位置に移動するまで 最高 120度ほど回る必要があることが考えられます。 これは負荷がかかっていると初期位置のセットが出来ない場合があるという事です(プリンターのヘッドみたいに最初初期動作させれば済むことですけど)。 そこで、「2-3極ステップモーター」が完成していないのに「4-3極ステップモーター」というのを思いつきました。前のは進角 60度でしたが、今度のは 30度です。 イメージ図です(お恥ずかしい)。 機械的構造は「永久磁石があと 2個」増えるだけです。電磁石は 3個のままです。駆動方法はやっぱりバイホーラ型ですが、同じことの繰り返しなので簡単です。SとかNとか書くのはやめました。目で見て分からないし(笑)、どっちみち「好き か 嫌い」の違いですから、(笑) 黒丸が男性、赤丸が女性と思ってください(一応ノーマルの世界・・・ということで、かえって面倒になるかな?)。 ああっ 指が痛い と、逃げる。 |

|

|

| 【ステップモーター作りの 3 】 |

| トップページへ このページのトップへ |

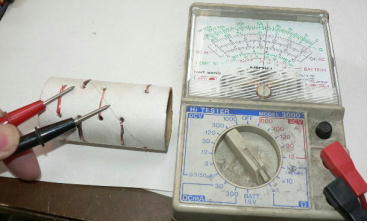

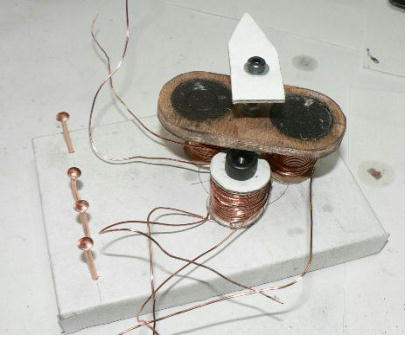

ベニヤ板(紙を貼っています)の上に組んでみました。このステップモーターは分類すれば 「バイポーラ型」になります。その為「励磁極の印加電圧の極性を反転させる」必要があります。まだ海千山千なので、ロータリー接点を作り、ドライバ回路の替わりとします。 社長が旅費を出してくれるというので、急きょ「諏訪圏工業メッセ」に行ってきますので、ちょっと工作お休みします。  先日の旅行で、身体中が痛くて 1日中寝てしまいました。工作ってやっぱりスポーツと同じで体が資本?、ローターの軸はパイプに入れているだけです。磁石も片面だけの使用で、原理模型というか理科の実験教材みたいになりました。  エナメル線の先端を布ヤスリでしごいて、銅釘に巻き付けました。磁石の取り付けがなんともお粗末です。 ちょっと試しに 1.5V 3V 6V 12V で通電してみました。「バイポーラ駆動」ではなく、個々のコイルですので、場合によっては120度回らないとなりません、 1.5Vですと、磁石の方が強いのか、場所によっては回りません、3V以上なら、どの位置からでも所定のところまで回ります。 試しに別の磁石を乗せて磁力を強くしたところ、 3Vでは回らない場合がありました。永久磁石の方が強くなり、電磁石が負けるようです。 こんなのでは「動力源」としては使い物になりませんが、「旗振り」(長さ 10センチ程度)なら十分使えそうです(このままでも)。 今回は体が痛くて、「エナメル線の皮むき」だけです。でもこれも重要な作業です。何しろ「エナメルが剥がれたかどうか」、しっかり見ないとわかりません、意外と不良の原因はここらあたりです。昔からなんか「被覆が剥がれてねーじゃネーかぁ」ということが まま あります(小学生の電気工作で、故障の 90パーセントは占めると思う、半田付けもまだ出来ないしね)。 |

|

|

| 【ステップモーター作りの 2 】 |

| トップページへ このページのトップへ |

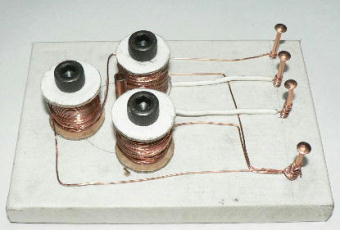

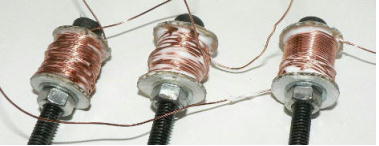

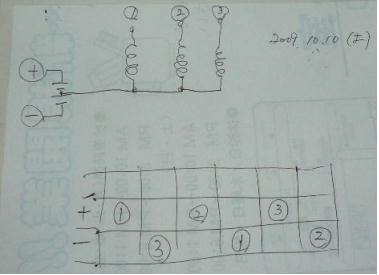

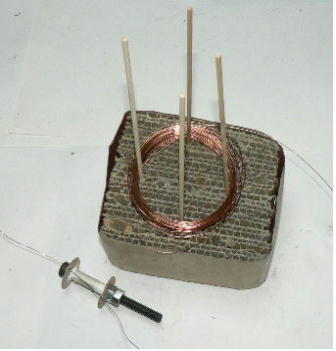

右が昨日巻いた物です 0.33ミリのエナメル線 10メートルのうち、リード部分を除いて巻いたところ、 340回巻けました。 左は今日巻いた 0.55ミリのエナメル線 8メートルを巻いたもので、リード部分を除いて 210回でした、昨日巻いた 0.33ミリの物は 12Vかけた時に、すぐに熱くなったので、「線を太くしたらどうなるのだろう?」と思って試しに 0.55ミリにしたのです。(8メートルというのは 1袋入りの長さです。途中でつなぎたくないもので) まだ 12Vではやっていませんが、 1.5V(乾電池 1個)で通電したところ、例の強い永久磁石に負けないことが分かりました。超接近させるとくっついてしまいますが、かなり弱い結合です。もちろんS・Nなら強力です。( 1.5Vでも回せる目が出てきた) こういうことは、「やってみなくちゃ分からない」(私が・ですが)てなもんです。  左から順番に巻きました。だんだん巻くのがうまくなり、 3個目なんかもうちょっとでかなりピシッとなったんですが、最後に気を抜いてしまい、乱雑になりました(白いのは木工ボンドです)。 ツバの直径 20ミリで、長さ 20ミリの紙のボビンを作り、合計 3個巻きました。これから作るステップモーターは、私が言うところの 「2-3極ステップモーター」です。 2-3 というのは、永久磁石が 2極で、(回転する部分、ローターでしょうか) 電磁石が 3極です(固定部分、ステーターかな?)。 ボビンにしたので、6ミリのボルトは取り外せます。あとで「鉄芯」の研究をするとき便利かとおもいまして。 これから作る 2-3極ステップモーターですけど、まだちゃんと動くかどうか分かりませんので「簡易タイプ」です。対極する部分は 1対1です。まともに回るようだったら、理にかなった構造にしたいと思います。 駆動方法ですが、いろいろな方法が浮かんでいます。「好き」だけの極だけでなく、「イヤ」の極も駆動したら、かなり強力なモーターになる可能性があります。(何に比べて強力なんだか)  巻き付け時、保持するためのボルトを抜いてコイルの出来上がり。  各コイルの通電イメージ図です。 1ステップ 60度なので、6ステップで 1回転になります。単体コイルなので、2電源式です。面倒ですが、モーターそのものを簡単にするためには仕方ありません、というか、今のところ思いつかない。  電子装置とか使わないでの接点回路、(大笑) とりあえず最初はこんなものでしょう、性能を上げるのは、最初の実験が成功してからです。  でもってこんな虫みたいなロータリー接点考えました。もう笑うしかありません、 おバカついでに「トイレットペーバーの芯」ででも使って作りますか。 |

|

|

| 【二極モーター並みの簡単さ、ステップモーター作りの 1】 |

| トップページへ このページのトップへ |

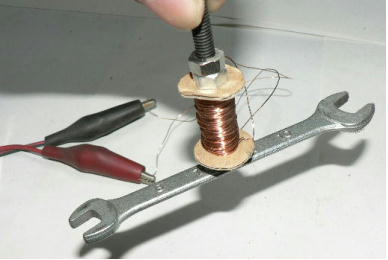

買ってきました。上がリード線、こういうのって使いたい時、意外と身の回りに無いんですよね、左下が裸銅線、簡単な接点を作ろうと思います。中ほど下はエナメル線です。 0.33と 0.55ミリを買ってみました。右側は円形磁石です。特に右下は小さいのに強力です。上のと比べても 10倍ぐらい強いような気がします(まだ樹脂製の円盤が付いてます)(エナメル線の太さ間違えました 0.4→0.55)。  小学生の頃作った覚えがある「電磁石」をまず作ります。何故作るかって?、電磁石の力ってどのぐらいか確かめるためです(大人の科学します)線の太さは?、巻き数は?、鉄芯の材料は?、コイルの直径は?、電圧は?、電流は?・・・分からないことだらけです(実は前から疑問に思っていたことが・・・、後ほど)。 ところで、こういうエナメル線って束になって売られています(切り売りの場合)これが「こんがらかった日」にゃ始末に負えなくなります。そこで前に作った段敷(段ボールを張り合わせた物)が役に立ちます(焼き鳥の串を使ってバラけないようにしています)。 鉄芯ですが、とりあえず 6ミリのボルトにしました(釘よりは見栄えがするとおもいまして) 厚紙に事務用品のパンチャーで穴をあけ、丸く切り抜いて紙製「つば」を作り、紙を巻いてボビンを作りました(木工ボンド使用)。  10メートルの 0.33ミリエナメル線を巻いたところ、340回巻けました。この太さと巻き数ってどのぐらいの電圧と電流が最適なんでしょう、さっぱりわかりません、とりあえず単三 1本でテスト、正逆を変えて円形磁石を近づけます。フムフムくっついたり離れたり、でもとても「弱っちぃ」、そこで例の強い永久磁石を近づけてみると・・・ 電流流していてもどちらの面にも 「くっつく」、 やっぱり、「強力な永久磁石は電磁石の極性に関係なく、どちらでもくっついてしまう」 ということが分かりました(これは前からなんとなく思っていた)。 つまり相棒関係です(杉下警部と亀山巡査部長の関係、又は漫才の相方?) ある程度両者の関係が近くないと「片方が負けてしまう」という事です。(これを長いものには巻かれろ・と言う)これで小学生が作った二極モーターのうまく回らない原因の一つが分かりました(永久磁石をちょっと遠ざけると、よく回るようになったりする、これって考えた事も無かった)。  この後、 6Vにしてみました。ご覧のようにスパナが吸いつきます。前の強い円形磁石もちゃんと付いたり離れたりします。でもほんのりコイルが温かくなりました。電流計見当たらないので、まだ測っていません。 最後に 12V、さすがに強力、でもすぐに例のいやな匂いがしてきました。コイルはもう熱くて触れません、しかしこんな小学生のころやったような実験もなかなか深ぁーい。(笑) |

|

|

| 【電池でおバカ実験・ステッピングモーターで遊ぶ】 (ダメになっていたステッピングモーター) |

| トップページへ このページのトップへ |

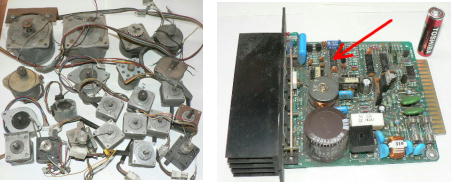

| ステッピングモーターに出会ったのは 30年ぐらい前です。東京秋葉原の電気街中古屋でした、「ずいぶんリード線が出てるなぁ、どうやって使うんだろう」と思って 1台だけ買いました。100円でした(線が 6本出ていた)。 その年の暮の忘年会、(電気工事関係の集まり)酒の勢いで「ステッピングモーターの使い方が分からない」とかなんとかの話になったとき、となりの奴が「あんな簡単な物が分からない?、お前馬鹿?」なんて言われて危なく喧嘩に。 次の日、市立図書館に行ってその関係の専門書 10冊ぐらい読みました。あらかた「チンプンカンプン」(笑)でしたが、おおよそのことは理解しました(といっても小学生程度の理解度、電磁石とかN極とかS極とか、誰が名前付けたの?、目に見えないのに)。  いつの間にか集まったステッピングモーターです。右は 1000円で買ったドライバ基板、(右上は大きさ比較用の単三)こんなにでかくて 1台用、今昔の感があります。赤矢印が 8716、要のステッピングモータードライバICです。あとはほとんど電源回路、さすがにジャンク品、すぐに壊れた(使い方間違ったかも?)。  先ずは線の組み分け、 6本の線のうち、 3本と3本に分けます。テスターの道通チェックでコイル分けします。そのあと抵抗レンジで中性線(中間点)を探り出します(ここではコイルがふた組のステッピングモーターを想定しています)。  (ちょっと駆動方法の違うやつも混じっちゃった)。 ここで大問題発覚、何十年もその辺にむき出しでほったらかしにしていたため、すべてのステッピングモーターが使い物になりません、ゴミか鉄粉が入ったのか軸が渋くて回りません、見た目「防塵仕上げ」に見えたのがいけなかった、こんなの分解清掃も出来ません(永久磁石にくっついた鉄粉の除去なんて普通の環境では絶対無理)。 何と言っても磁極間の隙間が滅茶苦茶狭いです。大体において分解するのを考えていない作りの物がほとんどです。最初から躓いてしまった、(電池ボックスも錆びていた、しばらくこの方面やっていなかったので)。 「ホビー工作」をうたっている私としては、「既製品に頼ってはいけない」という観点から、「小学生でも作れるステッピングモーターを作ろう」と決心しました。 小学生と言えば、乾電池で回す「二極モーター」、あの最初に回した方に回りだす奴、実用価値ほとんどゼロ、ただ回して喜ぶだけ、原理はわかってもそのあと使い道がないのではしようがない。 そこで小学生にも作れて、そこそこパワーのある奴となれば「ステップモーター」しかありません、ステッピングではありません、「ステップ」です。多分マブチの 280よりは強いやつになるかも、それとうまくいったら複数作れば「同期運転」が出来ます。旗でも振らせればそれだけでも面白そうです。 エナメル線と裸銅線、それからリード線と円形磁石(あの冷蔵庫なんかにくっつける奴)を買ってこなくっちゃ(なんかウキウキしてきた、私ってこの手の工作が大好きなんですよね、難しくて金のかかるのイヤっ、それと細かいのも)。 |

|

|

| 【電池で手回しステッピングモーター】 |

| トップページへ このページのトップへ |

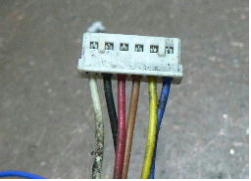

あとでドライブ回路作りますけど、最初は電池で回します。「手回し」といっても「モーターの軸」を「指」て゜回す訳ではありません。  Y軸送りの長ネジの反対側に、30Pのローラーチェーンスプロケット(自作品、 30Pでなくても良いんですが、とりあえず) を取り付けました。右は前に東京秋葉原のジャンクショップで購入した「ステッピングモーター」です。売っているときはマジックでなんか性能とか書いてあったのですが、今はなんにも分かりません、一個 500円でした、そういえば最近秋葉原界隈で中古のステッピングモーター値上がりしてる、まさか私のせい?、結構あちこちで声かけたから。  これがモーターから出ている線です。こんな古いの、メーカー探して製品特定して・・・なんて面倒くさくてやってられません、そこで「推理」します。 シャーロックホームズか、名探偵コナンになったつもりで・・・なんていったら大袈裟ですけど、徐々に秘密が明らかになるのは快感です(それが大した秘密でなくとも、推理は大好きです)。 |

|

|