林ホビー工作研究室

|

| 【溶接】 |

● 直流抵抗アーク溶接機。

● 溶接で「ポチッとなヤットコ」

●

|

| 【溶接で「ポチッとなヤットコ】 |

| トップページへ このページのトップへ |

アーク溶接は始めての人にはちょっと難しいです。でも自転車と同じでコツさえつかめば簡単です。しかし小さな部品の「点付け溶接」はまた別な難しさがあります(全体を溶かしてしまう恐れがある)その原因はアーク溶接のスタイルにあります。まず最初に溶接棒の先端を母材に接触させてショートさせ、最初のアークを発生させなければなりません、大抵そのときに溶接したい部品を「吹っ飛ばしてしまう」のです。

「ブーメルト」(商品名、たったかな?)には「ホルダー自体を振動させる」物がありました。溶接棒の先端を取られない為の仕掛けだと思うのですが、普通の建材用骨材にはかなり有効でした、しかし小さい物にはやはりかなりのコツがいります。

「取られる」・・・溶接棒の先端が母材にくっついてしまい、離れなくなる事、電流が不足気味の時良く起きる、大抵溶接棒1本ダメになる、「チクショウ とられちまったぃ」と言う(初心者がよくやる) |

【ばかやろーな ボール盤で点付け溶接】

|

| ホルダーをボール盤のモーター土台に挟み込みます(そのまま挟めるのはここしか無かった)アースはテーブルの上に板を乗せ、絶縁します。その上にボール盤バイスを乗っけてアースクランプを挟み込みます。これで準備OK(アースクランプの写真ぼけてしまったけどただぼけてるだけです) |

|

| 速度は一番低速です。ドリルチャックに短くした溶接棒を取り付けます。回転させて溶接棒を押し下げます。接触と同時にアークが発生します。ハンドルの手を離せば(緊急離脱)アークが消えます。はなすとき「以外とアークが持続」しますので、同時にアースクランプもはずします。私は慣れているけど相棒がいたら頼んだほうが。 |

|

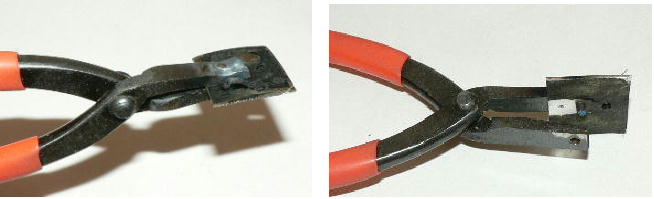

前にヤットコに穴をあけて「穴あけ補助ヤットコ」を作りました。今日はその穴に

2ミリのピアノ線を入れて溶接し、「ポチットなヤットコ」を作ります。

1ミリ厚のアルミ板を鋏んで切り取ったピアノ線を穴に打ち込みます。写真右のようになります。アルミ板を鋏む訳は「ピアノ線」を固定するためです。この後上下とも出っ張っている部分を切り取ります。

そしてピアノ線とヤットコを溶接する訳ですが、一般的なアーク溶接では絶対無理です(全体が溶けてしまう)ではどうするか?、ボール盤を使って「お馬鹿点付け溶接」をします。

ここからは「バカヤロー」といわれそうな事をしますが、私は工具や機械を「下僕かシモベか奴隷」ぐらいにしか思っていませんのであしからず。 |

|

| 溶接している最中の写真忙しくて撮れませんでした(この作業には両手フル稼働なので) |

|

あとは「竹槍カット」に仕上げて完成です。

一番心配な「電流の通り道」です。ベアリングの損傷とかあると思ったのですが、ボール盤どこもなんともないようです。まぁあんまりおすすめ出来ない方法である事は確かです。

|

|

| 【直流抵抗アーク溶接機】 |

| トップページへ このページのトップへ |

|

これは「交流抵抗アーク溶接機」です。入力は 100Vと 200Vが選べるようになっています。ホームセンター等で「家庭用アーク溶接機」と銘打っている物より少し大きいです。当然家庭用コンセントから電源をとっていてはまったく使い物になりません、それはなぜかといいますと普通家庭にあるコンセントからは

15Aぐらいしか取れないからです。 |

それではなぜ 100Vの入力端子があるのでしょう、答え、「売るため」です。本当に使うときは

200Vで使いなさい・・・ということなんです(そんなこと取説には書いてないけど)その為100Vで使うときは「配電盤のノーヒューズブレーカー」、それも大元の一番でかいやつから「直接」とらなければ使い物になりません(最低一次側30A以上必要)。

しかしブレーカーから直接とるには電気工事士の免許が必要です。そのため「家庭用溶接機」を買った人は「チッこんなの使えねーや」ってんで物置にほおりこむわけです。

それでは救済の道はないのかっ・・・、あります。自動車のバッテリーを使うのです。いろいろな使い方がありますがまずは一番かんたんな方法をお伝えします(この記事ははるか昔にやっていますが、ホームページをリニュゥアルするにあたり大幅にリメイクします。実はHDいじってて写真だけ出てきたんです)

|

バッテリー溶接機の話に入る前に「家庭用溶接機セット」の一番安いやつを購入することをお勧めします。そして溶接を実践して「いかに難しいか」を実感していただきたいです。それと「一式」買いますと部品を個別に購入するよりはるかに安上がりです。本体もバッテリー溶接機の充電器に使えます(個別のものはプロ用なので高い、トランスも高い)。

交流アーク溶接用の道具がそろったとして次にバッテリー関係の小物を揃えます。すべて「カーショップ」で購入できます。 |

|

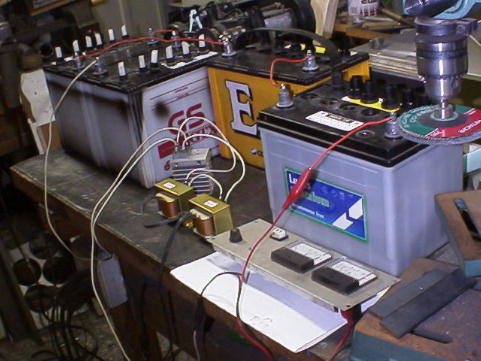

これはバッテリー3個の例です(充電器はつないでいません)自動車のバッテリーです(中古)建築現場などでの連続使用などには向きませんが、ちょっとした修理とかホビー工作には最適です。特に「家庭用溶接機」として売られている物を購入して挫折した人には最適です。

分類としては「直流アーク溶接」になります。町で見かける溶接はたいてい交流アーク溶接です。交流式は「バリバリバリ」と音がしますが直流は「シャーーー」という音です。又、アースにプラスをつなぐかマイナスをつなぐかで溶接深さが違います(溶接深さは重要なポイントです。JISにも明記されてます)。

ところでこれも重要なポイントですが、何でもかんでも溶接できる訳ではありません、はっきり言って「建材用の鉄骨」に限られます。もちろんステンレスとかハガネ・鋳物も溶接出来ますが、ものすごい経験とかコツ(技)が必要で、ちょっとやそっとでは出来ません。

もちろん銅やアルミなんか絶対無理です。このような非鉄金属は別の手段をとります(ガス炎とかロウ付けとかプラズマ等) |

|

| まずは「ブースターケーブル」です。エンジンがかからなくなったときのお助けグッズです。太さが2種類ありますので太い方(値段はたいして変わらない)にします。それから「ターミナル」、バッテリーの端子に接続する金具でこれも2種類(もっとあるかもしれないけど)あります。プラスとマイナスで大きさが違います(セットになってる)これを

1.6ミリFケーブル4本ぐらいを束ねて「連結リード」(写真右端)を作ります。2個か3個(使用するバッテリーの数で決める)必要です。 |

ABの線内に液があるのを確認、Cだと確実にダメです。 |

次にバッテリーです。まず最近流行りの「密閉型」はダメです。昔ながらの各層に補充液を入れるキャップがあるやつでないといけません、新品だともったいないのでガソリンスタンドやカーショップで廃棄される寸前のやつをもらってくるのが一番です。

大きさ(容量)は「80A」がホビーとしては一番良いと思います。3個または4個必要です。ちなみに現場職人は「120A」を使っています。新品なら

40Aを4個でも遊びなら使えます(もったいないけど)。

【バッテリー使用上の注意】

御存じだと思いますがバッテリーは充電中液層内にガスが発生します。水素ガスです。車に乗っかっている分には全く問題ありませんが、溶接に使うとなると大問題です。何しろ火花(アーク)をすぐそばで飛ばす訳ですから火の玉が液層内に入らぬとも限りません(キャップには小さな穴があいている)。

私は過去に2回爆発させてます(爆発より爆燃かな)規模は大したことありませんが「容器が壊れる」「液が飛び散る」と、ろくなことがありません、溶接作業、特に充電中は「すべてのキャップを取り外す」ということを絶対守ってください。 |

|

| ホルダー(溶接棒を保持するもの)は安っぽいセットに付いてきたものより、やっぱりまともなやつが良いです。 |

|

| ブースターケーブルは買ってきた状態だと接続部分がいい加減な物が多いので、出来れは取り付けなおしします。溶接メンも慣れてきたらまともな物を買いましょう。 |

|

溶接棒はたくさんの種類があります。太さもいろいろです。家庭用溶接機なるものの時は

1.6ミリぐらいしか使えません、バッテリー3個なら 2.6ミリ、4個なら 3.2ミリがバリバリ熔けます。右写真は

3.2ミリで 3の40×40ミリアングルに 3の32フラットバーを溶接したところです。厚みいっぱいに溶けてます。

ところで充電装置がないまま溶接作業をしますと、スタンドで満充電しておいたとしても

3.2ミリ溶接棒をつかったとして連続で20秒ほどでアークがショボショボになり、溶接不可能になります(バッテリーの性能で変わりますけど)これは冬の寒い朝、エンジンをかけようとして経験するあの状況よりも早いです。そのぐらい早く消耗します。

と、言うわけで充電回路は重要です。といっても定電圧回路とか定電流回路なんて使いません、(そんな難しいこと私は知らない)ジャンク屋で買った小さなトランスとか電気ドリルとかストーブでやります(過去に職人時代実際にやった、トランス焼いちゃったので苦し紛れの処置だった) |

|

これは二次側24Vのトランスを2個使って48Vを作るという超ハイテクな回路です。一次側並列接続、二次側直列につないで実現しています。こんな使い方普通はやりません、私ならではの使い方?。

実は特注で作ってもらったトランス、現場で焼けてしまったのです。秋葉原の電気街トランス専門店で2万円でした、又作ってもらっても焼けるかもしれないので考案しました。っていうか試してみた、いやーやってみなけりゃ分からないものですねぇ(2個で800円だった)。

奥にあるのはブリッジ整流器です。放熱板こんなにでかくなくても良いんですが、たまたまあったので使ってます。 |

|

| バッテリー4個を直列接続し、充電しています。 |

|

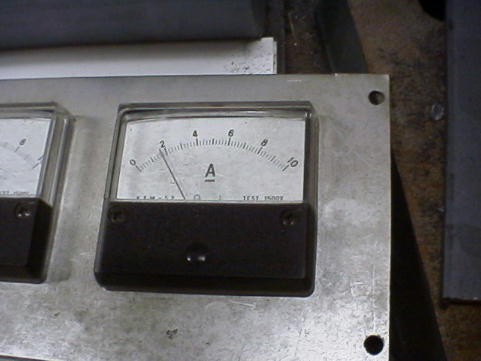

| はじめは 2.3Aぐらいだったのですが、5分ほどしたら 1.8Aぐらいで安定しました。

5Aぐらい流したかったのですが、このトランスではこんなものでしょう。 |

|

これはトランスを使わないで電気ストーブを直列に入れ、電圧を落としてから整流してバッテリーにつないでいます。これは面白いです。アークを飛ばすとバッテリー電圧相当下がりますが、その代りストーブがフルパワーに近くなります。つまり充電の最中に溶接もできるわけです。

そのかわりアースを地球につないでいると「漏電ブレーカー」が落ちます(大笑)ストーブは

800Wのとき充電電流は 3.5Aぐらいでした、これはバッテリーの状態で変わります。

私は現場でトランスを焼いたとき、ストーブの替わりに電動削岩機を使って代用しました。3時間ほど溶接作業しましたがやかましかったです(むやみに地面に穴掘りさせた、 200Vが無い現場だった)。

あんまり大きな声で言えないのですが、自動車のバッテリー、それも中古に充電するとき、電圧はあんまりシビアに考えなくても良いようです。それどころかバッテリー電圧より低くてもアンメーター見る限り充電してるみたいです。これって不思議、私の勘違いかしら。 |