| 【続きの続きでどうもスミマセン】 |

| トップページへ このページのトップへ |

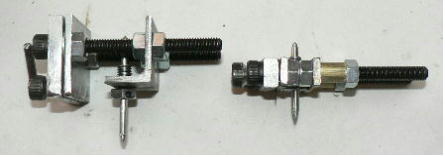

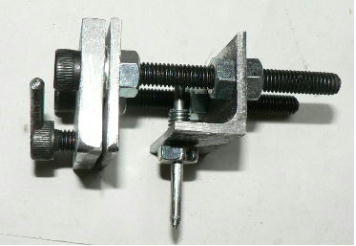

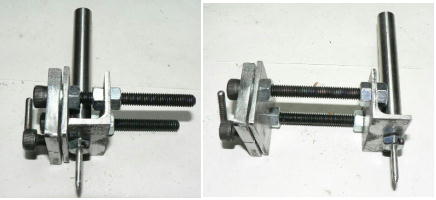

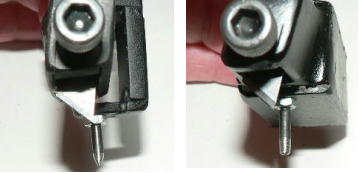

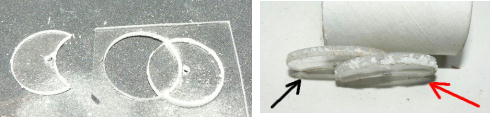

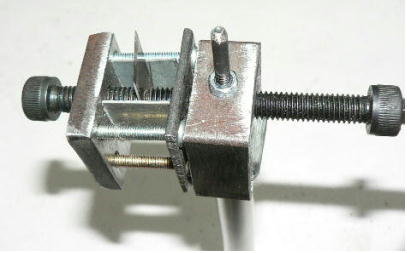

(今度こそ終りの予定)。 昨日作った奴で終りにしようと思っていたんですが、「手回しベース」にセットすると背が高くてどうにも気に入りません、シャフト高さにあまり余裕がなくて、作業中何度かアーム位置の変更が必要です。そこで背の低いのを作ることにしました。  ついでにダイエットもしようと思います。矢印は太さ1ミリの針金で作ったスペーサーです。平ワッシャに比べかなり全体の幅を狭く出来ました。右写真は真下から見たところです。  なんだか慣れちゃってあっという間に出来ました。さっそく手のひらで回して抜いてみました。快適です。  手回しベースに取り付けても問題無しです。  刃が上の方にかなり出っ張っています。刃先が無いとはいえ「かなり危険」です。そこで金づちでひっぱたいちゃいました。黒矢印のところです。赤矢印は破片です(一応雑巾をかぶせてやってます)刃を抑えるポルトのレバーは邪魔なのでやめました。ワンタッチ着脱とはいかなくなりましたが、高さを抑えるためで、しょうがありません。  左が前に作ったやつ、右が今日の奴です。かなり薄くなってます。手のひらで回す時は左の方が使いやすいです。ところで最初の頃の物と比べると非常にシンプルになってしまいました。究極のシンプルはこんな工作やめること(それを言っちゃあお終いか)。 長さ10ミリ、直径7ミリの真鍮パイプですが、よく考えたら必要ありませんでした(ナットの角が当たると思ってた)。 |

|

|

| 【の、続き】 |

| トップページへ このページのトップへ |

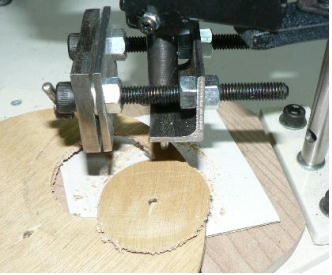

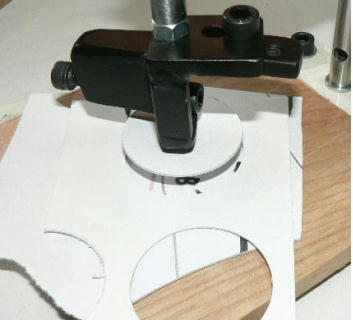

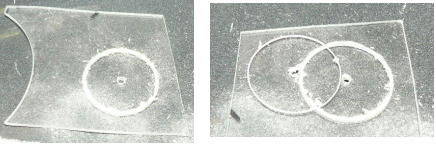

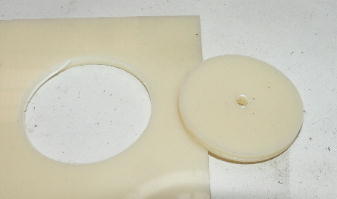

最大径である直径125ミリをボール盤で抜いてみました(3ミリ厚のベニヤ板)最低の回転数でも少しプレます。いくつか抜くためにはバランスをとった方がよさそうです。  最小径である直径16ミリに抜いた円盤と125ミリの円盤です。  今度は半径20ミリにしてみました。写真は撮っていませんが、このぐらいだとボール盤でも振動しませんでした。  そのまま「手回しベース」にセットして3ミリのベニヤをやってみました。やはりベニヤだと切れることは切れましたが「縁」はあまりきれいではありません(後でわかったんですが、完全に切れてなかっただけでした、薄皮を指で押しきってしまってた)。  次に10ミリのシャフトをはずして「手のひら」で回してみました。工作用紙だと1回転で抜き取れてしまいます。  意味もなくいくつか抜いてみました。簡単です。これで一応納得のいく物が出来ました。使い終わったら「ワンタッチ」で刃物をはずせますので安全安心です。 |

|

|

| 【またまたサークルカッターネタでスミマセン】 |

| トップページへ このページのトップへ |

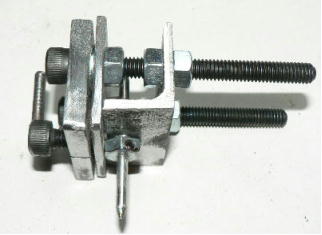

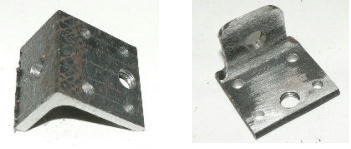

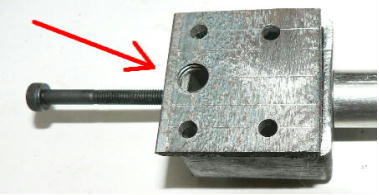

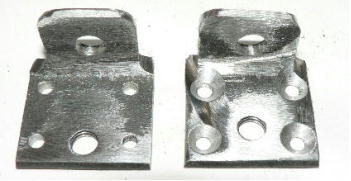

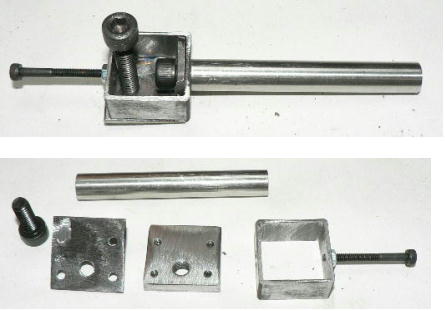

思いついたら作らねばならぬ私の性分、今度は穴あけとネジ切り、そしてひっぱたきで作ります。単体でも手回しベースに付けても電ドルで回してもボール盤ででも使え、直径16ミリから130ミリまで正確に無制限調整でき、刃物の着脱はワンタッチ、おまけに刃の傾きも自由という優れものです。(こいつはスゲェ 自画自賛)  刃物ホルダーです。黒矢印は平ワッシャーです。これで幅1ミリの隙間が出来ます。その中にカッターナイフの1ピースが入ります。  刃を抑えるのは6ミリのキャップスクリューボルトです。頭に砥石で溝を付け、釘を叩きこんでます。  こちらは中心軸です。3ミリが入っていますが2ミリにも変えられます。  組み立てたところです。左が最少寸法「直径16ミリ」、右が「最大直径130ミリ」に調整したところです。バランスが悪いですが、ゆっくり回せば大丈夫です(実験済)。  10ミリのシャフトを取り外したところです。これを手のひらで回せば、工作用紙程度なら簡単に円盤をくりぬけます。  このように作業前に正確に出来上がり寸法を合わせることが出来ます。ところで私、サークルカッターに「かなり」こだわっていますが、それには訳があります。「モーターからの第一段減速」、簡単な工作で実現するには「プーリー減速」が一番安上がりかなぁと思います。そのプーリー作るのにシリコンだのアルミだのなんて必要ない、工作用紙で十分と結論しました(又はベニヤね、トルクなんか小さい小さい)それに「かまえて」なんてやりたくない、手軽に好きな寸法を、という訳です。 |

|

|

| 【ホールソータイプ】 |

| トップページへ このページのトップへ |

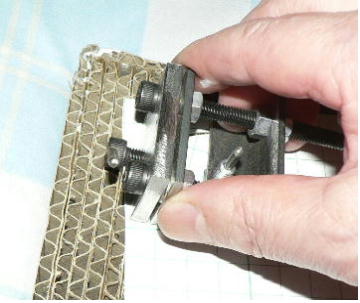

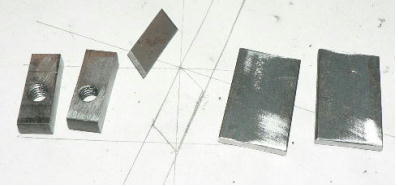

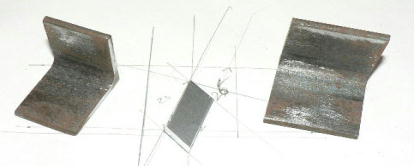

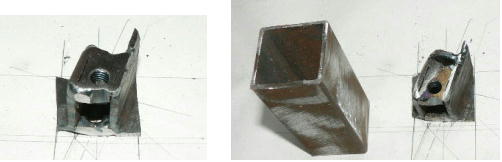

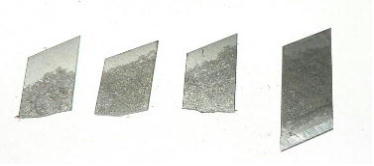

今までに作ったホールソー類です。おもにアクリルや ABS樹脂、薄いベニヤ板用です。プーリー等の素材円盤抜き取り用に作りました。 使っててわかったんですが、こういう作りだと、正確な直径にするのに苦労します。それに欲しい直径が出るたびに作っていたんでは面倒くさいです。 それから、こういった形状では電気ドリルなどが必須となります。これからちょっと厚紙で円盤を作りたいのですが、出来れば手回しでしたい、厚紙の円盤作りに電ドルなんか使いたくありません、そこでカッターナイフの替え刃を使って半径が可変出来る奴を考案してみます。 カッターナイフの替え刃は意外に「しなり」ます。今までに何台もサークルカッターを作っていますが「真円」に切り取るには「刃の角度」「半径」「紙の材質」「切り取るスピード」など考えなくてはならない事が沢山あります。 特に中心から見て半径の円弧部分の刃の食い込みは重要です。いろいろな条件で「刃先はわずかに内側」にする必要があります。それから刃が「垂直」でもダメです。いびつになったり大きくなったり小さくなったりしてしまいます。 ところで「そんなことは一切関係ない方法」を編み出しました。今、頭の中をグルグル回っていますのでちょっとお待ちください。 【ホールソータイプのサークルカッター】②  まずカッターの刃を収納するケースを作ります。真ん中辺のは大笑いの図面モドキです。  刃の角度は少し斜めにする事にしました。今回のは板金とネジ切り加工で出来ると思いますが、立体空間座標認識能力が(ナンノコッチャ)極端に落ちているため、脳内構築が出来ません、仕方ないので最初はブッツケ本番溶接作業でやっていきます。1台目が出来れば、次からは板金のみで出来ると思います。  カッターの刃はこのようにボルトで両側から押さえる形にしました。腕が悪いのでネジ山がズレ、中央で合わなくなってしまいました。これは加工工程がまずかったからです。この両側サンドイッチ構造によって、半径決めは非常に簡単にできると思います。  刃物ケースにステーを付けます。右端は中心固定治具です。中心軸を調整できるようにしました。この構造が無いと、刃先が素直に切り込んで行ってくれません、穴をいくつもあけることによって、大口径も可能になりました。最初は直径 40ミリ前後程度を狙っていましたが、これにより 16ミリから 80ミリ超まで無段階が可能になりました。  中心固定治具にメインシャフトを仮付けしてみました。  このシャフトの延長線上に3ミリボルトを取り付け、切削時の中心穴とします。取り外せば「中心穴なし円盤」が作れます。  完成です。6ミリのタップ立て作業のまずさから、刃先が斜めになってます。これは修正不可能ですので作りなおしです(ガクッ)しかし全体の評価を早く出したいのでこのまま続けます。 使ってみる。  組み立ててひっくり返したところです。タップ立て失敗した部分、姑息な手段ですが、ボルトの先をちょっと平らに研磨してみました。垂直保持とまではいきませんが、多少は治ったようです(それにしても見事に狂ってる)  メインシャフトはこうなります。右は準備完了です。台はただの板にしてみました。中央に穴があいてます。  ドキドキの一発目、なんと簡単に切り取れてしまいました。寸法はピッタリ 外径40ミリ、何枚やってもおんなじです(まぁ当たり前ですけど)。 刃を取り付けるとき、外形が 40ミリになるように初めから調整したんですが、こんなに見事に思惑通りいくと気持ちがよくて制作意欲も増すっというもんです。切り取ったのはただのボール紙ですけど。  ハンドルに力がかかると思って回す部分をずらしたんですが、まったく必要ありませんでした、サビだらけのカッター替え刃を使ったんですが、切れ味最高です。それどころか切れすぎて食い込んでしまいます。そこで矢印の部分にワッシャーをはめ、刃が必要以上に潜らないようにしています。  あとで気が付いたんですが、「捨て紙」を重ねれば問題ありませんでした、捨て紙ではなく、次の材料にすれは「能率」が上がるというものです。 これで外形 16ミリから 80ミリぐらいまでの円盤がミリ以下の精度で簡単に量産できます。相手は工作用紙・ボール紙。弁当のふた・薄いベニヤ板などです。中心穴があるのも無いのも出来ます。面白いのは大きな紙のどこにでも穴あけ可能なことです(裏に段ボールを当てる必要があります)。 書き忘れましたが、中心軸調整部分は見事にその役を果たしています(半径位置じゃないです)。 完成。  手回しベース「サークルカッターモード」完成です。これはボール紙等2ミリ程度までの紙専用です(次に5ミリ程度までのベニヤ板等を切り取る奴を作ります。もっとも違うのは切り込む「刃」の角度が違うだけで、構造は似たよううなものですけど)。  ボール紙ではなく、目の詰まった2ミリぐらいの厚みの化粧段ボールを切り取ってみました。とりあえずあてもなく円盤を切り抜きましたが、ただやってるだけでも面白いです。 ちなみにこの円盤は現在我が家で使っているトレペの芯にジャストフィットです。 薄物ベニヤ板用ホールソーカッターを作ります。  この手は2個目なので少しは進歩したいです。溶接個所を減らすためアングルを使うことにします。「刃」の傾きは中央のようにします(これが大笑いの図面です)。  前にタップ立てで失敗しているので今回は先にタップを立て、一本のボルトを使って案内とします。溶接かなりヘタクソ。  溶接をした後、角度を付けて「角パイプ」を取り付けるために切削し、準備をします。前は先端中心軸をコの字型の細いところに取り付けていました。今回はコの字をやめ、角パイプの丈夫さを取り入れてみます(片方の刃の抑えは角パイプの中で行います。この辺が苦労しているところです)。  なんとかくっつけましたがどうにも「みぐさい」細工になってしまいました。これは完成図がイメージ出来ていなかった為です。(おまけにちょっと間違ってる、無視)  一応完成、なんとなく映画「エイリアン2」に出てくる宇宙海兵隊が乗ってる?「宇宙戦闘艦」の先端を思い出しました(こっちはメチャ単純だけど)しかし「宇宙海兵隊」ってちょっと変な名前です。翻訳のしようがなかったのかな ? 、それとも敵の本拠地に乗り込むのは伝統的に「海兵隊」の役目なのでしょうか。 そこらへんの「ウンチク」を是非ともどなたかに解説していただけると長年の疑問が解けるのですが(ガンホー ガンホー 海兵隊でこれをしらねぇ奴はいねぇ・・・ マンガより)。 ベニヤ板で円盤を作りたい。  左が前に適当に作った奴、右が今回作った物です。中心軸を途中で中空にする必要があります。刃を押さえるためです。前のはコの字でした、今回ベニヤなので少し丈夫にするためロの字(角パイプ)にしました。  左が紙を切るときの角度、右がベニヤを切る時の角度です。これは10年以上研究した結果です。大まじめです。  前のと同じ奴にセットしました。実験開始です。  まずは厚さ 3ミリのベニヤ板です。表・裏と2回に分けて切り込もうと思っていたんですが、 4回ほど回したら「突き抜けて」しまいました。この実験はクランプで台をテーブルに固定しています。  次は厚さ 5ミリのベニヤです。さすがに手回しではきついので、(押さえていられない)カッター部分をボール盤にくわえ、低速で回転させます。表・裏とやりました。アッという間です。 1秒もかかりません、気をよくして寸法を変え、いくつか作りました(白い筒はラップの芯です。実はこれ、ロボットの骨の一部になる予定)(笑) 半径は 6ミリのボルトを調整するだけです。「かなり正確に出来る」と思いきや、 0.5ミリぐらいの範囲で「フラフラ」と安定しません、しかし一度寸法が決まればあとは完全に同じ物が作れます。「作りが雑だったからだろう」なんて簡単に考えてそのまま続行しました。(このフラフラ、結果的にこれは重大な問題だった) 本格的に欲しい外形で 10個ばかり作ろうと思い、色々準備して作業開始、ところがここからちょっと危ないトラブル発生。  中心穴の無い円盤を作ってみようと思って軸先を取り外し、やってみました。結果失敗、板をかなりしっかりと台に固定しないと無理のようです(3ミリのベニヤでもこのありさま)。  無理したら刃が折れちゃった。 トラブル。  とりあえず「穴無し」はあとの課題として軸先を元に戻し、ラップの芯に丁度はまる円盤を 10個ほど作ろうと思い、取り掛かりました。 ところが ろくに円盤抜けないうちに刃が折れてしまいました。 1回目はこんなこともあろうと思い取り換え、 2回目も同じ、ところがところが3回目もすぐに折れ、さすがに「これはおかしい」と思いました(右端がまともな奴)。 すでに 10枚以上切りぬいてるのにおかしい、作業手順を思い出し検討、別に変ったことはしていない、折れた刃のかけらをつくづく眺めました。 3枚ともおんなじように折れてる。 何か変わったことをしたっけ ? 、思い出しました。10枚ほど作ろうとしたとき確実性を上げるため「増締」をしたんです。ほんのちょっとですけど(それが原因だった)。  左が刃を抑えつけてるキャップスクリューポルトです。ボルトの先端は購入の時のそのままでした、真ん中が少しへこんでいます。普通はこのままで良いんですが、何かを抑えつけるには不向きな形状です。右のように平らに削りました(いや、押さえつけるためにこの形状なんですよね、でも今回は相手が刃物だから)。 増締めしたのはほんのちょっとでしたが、刃にとっては負荷のかかる状態だったわけです。平らに削ってからはなんの問題もありませんでした、寸法がフラフラしたのも無くなりました(これを最初に考えるべきだった)。  次に厚さ 4 ミリのアクリルを試しにやってみました。摩擦熱で溶けてしまい失敗、ちょっと思いついて「刃を逆さま」にセットし、やってみました(刃の無い部分ね)右の写真の左側です。少しは良くなりました。  抜けたことは良いんですが、あまり状態は良くありません、赤矢印が刃先で、黒矢印が背の部分で切り取った奴です。どうやら金ノコの刃かなんかで「アクリルカッター」のような物を作れば良さそうです。簡単に作れると思います。 アクリル円盤カッター。 (溶接を使わないでビス止めだけで作ります)  円盤カッター、大体仕掛けは飲み込めました。そこであちこちダイエットしながら新機構も取り入れ、溶接無しで作ってみます。まずは「中空の芯」(シャフト)からです。角パイプ(25×25)で簡単に作ります。先端は長さが分からないので3ミリのボルトそのままです。  次に刃物ケースの片側(シャフト側)ブラケットです。アングルでこれも簡単に作りました。  仮組したらガッカリ、角パイプの厚み分当たることがわかりました。設計図を引かない弊害が出ました(というより想定が甘かった)。  おまけに4ヵ所のビスの頭がぶつかることも分かりました。こうなると意欲減退するのですが、悪いのは自分だし、がんばって作り直しです。左が失敗した奴、右か作り直しした物です。皿加工しています(ここはネジ加工にすべきだった)。  なんとか格好がつきました(上写真)、次はもう一方のブラケットです。これは平鉄で問題なく出来ます。残りは「刃物ケース」だけです。ここで小休止。 材料はなんで作ろうかなぁーなんて考えてやっぱりトタン板かなぁなんて思っていたんですが「まてよ」、刃物ケースってどのぐらいの力がかかるんだろう ? 、押さえるのは前後の6ミリのボルトだし、「ボルトで締め付けるまで位置をキープ(刃)出来てれはいいんじゃ?」、となりました。 予定ではこう曲げてああ曲げて穴あけて・・・なんて考えていたんですが、「別に止めなくてもいいジャン」、それに止めなければ刃の傾きも調整できるし(フリーなら可能)。 なんだか簡単な事になってきた、最初に溶接で作った奴はなんだったんだ、でもあれがあったからここまで来たんだし。 発明とかって「必要」のほかに「作るのめんどくセー」ってのも「母」かぁ(いや、父かも?)。 溶接を使わないで円盤カッターを作ります。(3台目)  刃物ケースです。トタン板をコの字に曲げて作ります。かなり小さいのでラジオペンチでも曲げられると思います。寸法は 9.3×15×20ぐらいです。これは替え刃1枚が入ればよいわけです。(写真では工作ベース300を使いました)  刃物ケースブラケットです。もっと良い方法を思い付いたんですが、1から作らねばならないので、このまま続ける事にしました。丁度良いビスがなかったのでもったいないけど長いのを使い、切断しました。  完成です。なかなかメカニック?(笑)な感じに仕上がりました。こいつは最小半径10ミリから最大半径24ミリぐらいまで「無段階」に調整出来ます。 こいつを作っているときに、もっと大きな半径にする簡単な方法を思い付きました。ブラケットももっとかっこいいかたちを思い付きましたが、キリがないので別の機会にします。 今日は時間がないのでアクリルは次にします。  裏から撮った写真を載せておきます。簡単でしょう。 アクリル円盤を切り抜く。  市販のアクリルカッターで商品名「アクリカッター」です。刃のかたちを見たくて購入しました。角度から考えて垂直面で切っていくようです。  最初NTカッターの替え刃で作ろうとしたんですが、砥石にあてがって切削しようとすると「あっさり」折れてしまいます。そこで「金ノコの刃」で簡単に作ってみました。垂直面には刃を付けていません。  セットするとこんな具合です。ちょっとずらして撮ってます。  さっそく切削開始、アクリルが無かったのでABS樹脂厚さ3ミリでやってみました。回転は最低速で両面からです。  まったく仕上げの必要が無い素晴らしい仕上がりです。ABS樹脂は融点が低いので、ホールソーなんかで切りぬこうとすると、溶けてとても汚くなるんですが、これなら最高です。やってませんがアクリルでも同じだと思います。 長々円盤切り抜きをやってきましたが、ある程度の成果が出たので、これで一旦終了します。改良型で使いやすく作りやすい奴の案も出ていますが、ホームページ的に面白みがかけるのでやめます。 |

|

|