|

| コタツの上でも手軽に板金工作が出来る折曲機を開発しました。打撃式ですが、とても簡単に曲がりますので、たいして音は出ません、オープン式ですので、作品の大きさも制限はありません。 これからこれを利用した折り曲げ工作を順次アップしていきます。 2011.2.22記 折り曲げの見本。 L字曲げ (1) 逆曲げ (2) 【三方曲げ】 (3) 【四方曲げ】 (4) 【電子工作ケース曲げ】5 【電子工作ケースの曲げ以外の加工】 【待機時の形態は?】 【ホビー板金折り曲げ冶具兼3ミリ簡易パンチャー】と、改名しました。 |

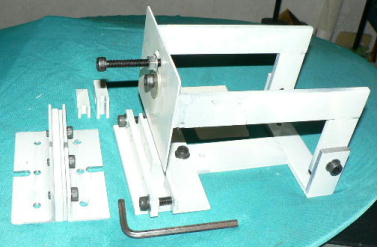

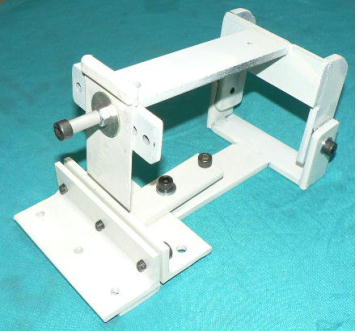

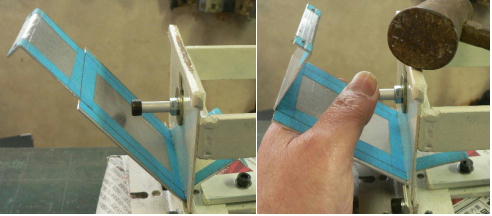

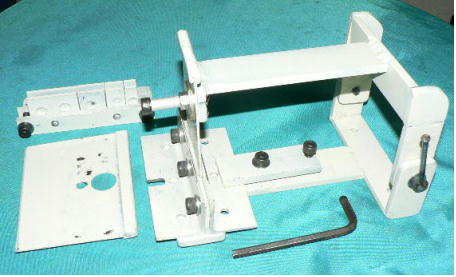

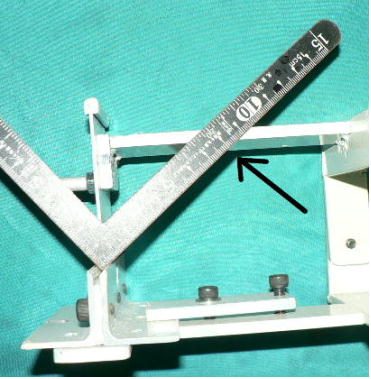

【ホビー板金折り曲げ冶具兼3ミリ簡易パンチャー】 折曲機と名乗るのはおこがましいので、折り曲げ冶具と変更します。又、待機時は 3ミリ簡易パンチャーとしました。パンチャーと言っても、通常の市販パンチャーと違って、構造はとても脆弱です。その訳は無理やりパンチャーにしておりますから、肝心の頑強な構成に(鋼製)なっておりません。 せいぜい「厚紙」「コーヒー缶」「ビール缶」「30番以上の薄いトタン板」ぐらいにしか穴をあけられません、訳は大きく張り出したアームにあります。軟鉄の場合、たとえ厚さが 6ミリあろうとも、100ミリも張り出せば先端は数十ミクロンはたわんでしまいます(いやもっとかも知れない)。 たわみはパンチャーにとって最大の敵です。市販品で本体が「鋳物」で出来ているのが多いのは、「たわみ」を嫌うからです(最近はそうでもないですけど)なんだか言い訳になってきましたが、防ぐ手立てはあります。そのへんは使い方の解説の方でお伝えします(結論から言いますと、「たわむ前に穴があいてしまえばよい」。)(笑)。  ホビー板金折り曲げ冶具完成しました。これは現在、幅 40ミリの刀刃をセットしているところです。M台はオープン型 100ミリ幅です(厚さ 5ミリのアングルを使用しました。フリーで使えば 5000番台のアルミも可能かと)。  分割M台をセットしたところです。このように使い分けますと、大抵の曲げ方向をカバーします。M台の幅は現在 40ミリです。逆曲げ(直角方向)が、簡単に出来ます。 通販のページへ トップページへ |

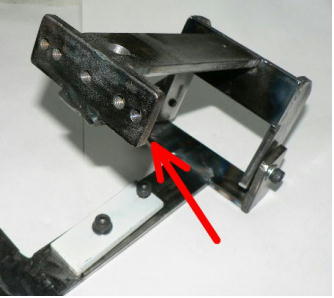

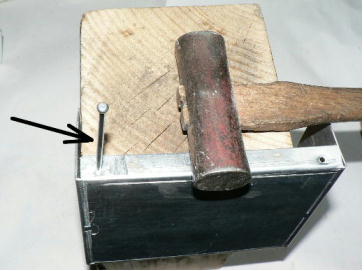

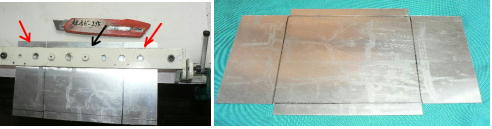

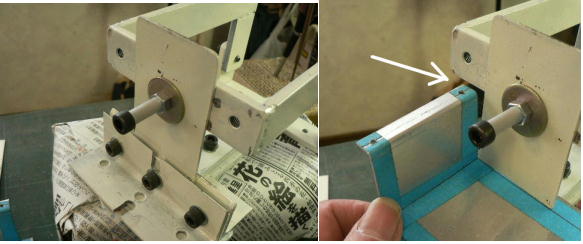

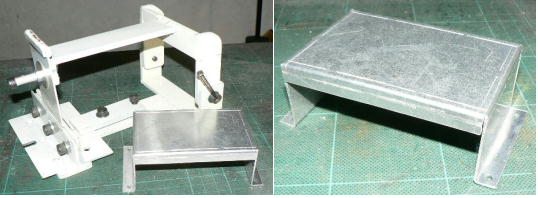

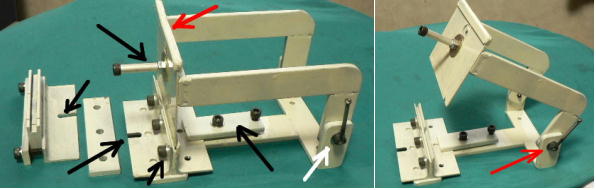

【待機時の形態は?】 折り曲げ作業なんて、そう年中やるわけではありません、使わない時は邪魔になるだけです。そこで、待機中は、折り曲げよりもう少し使う頻度の高い状態にトランスフォームすると良いと思いまして色々かんがえました。  という訳で色々考えた結果、一番作りやすいのは「 3ミリパンチャー」ではなかろうかと思いました。これならたいして改造しなくても作れそうです。  新たに作るのは、雌型だけです。シリンダーとパンチは「工作ベース60」の部品がそのまま使えます。  これが本家の「ホビー板金折曲機」(冶具)です。簡単にチェンジ出来てしまいます。  ところでこの赤矢印の部分、(ハンマーシャークヘッドみたい)ネジの切った穴が 5ヶ所あいていますが、板金折り曲げに使うのは、真中の 1個だけです。あとの 4個は別の使い道があります。今は真ん中だけ使います。 通販のページへ トップページへ |

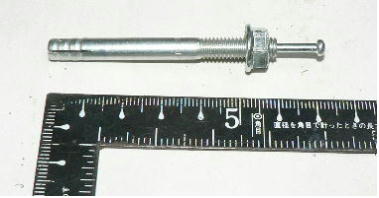

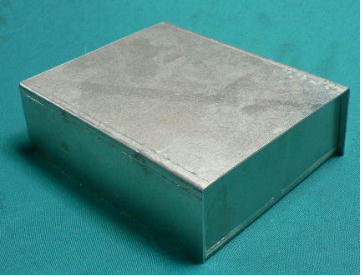

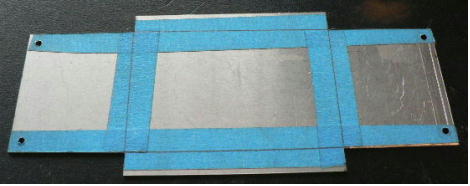

【曲げ以外の加工】 コの字を 2つ合わせたような電子工作の簡単なケースを折り曲げました。これをビス 4個で結合したいと思います。普通でしたら「電気ドリル」かなんかで穴あけするのですが、今回は「工作ベース60」(注1)で、外板に簡単に穴あけし、内板には「コンクリート釘」 1本で、これまた簡単に穴あけして、「タッピングビス」で止めようと思います(タップを立てても良いんですが、それは又別の機会に)。  これが「工作ベース60」です。赤矢印はこの装置の足です。ここに 3ミリのパンチ機能が取り付けてあります(片方だけです)黒矢印の部分ですが、端から 4ミリのところと 5ミリのところに打ち抜き穴があります。 ドクターカオスの作ったロボット「マリア」の武器の一つ[クレイモアキック]に、作業中が似てるので、私は穴あけの時、「くれいもあきーーーっくーーー」っと小さい声で叫んでおります(笑)。  今回は折り曲がっている部分からのパンチではありませんので、(コの字ケースだから)穴あけ位置はある程度フリーですので、調整します。右写真は足を組み替えて、反対側を作業しているところです。 この作業は、別に工作ベース60を使わなくても電気ドリル一丁で出来ますが、パンチャーの場合、黒矢印のところをぶったたくだけですので、かなり安全だし、早いし楽だしきれいです。  4ヶ所穴あけ終わりました。ケースを合体させて、穴の位置にしるしを付けます。  次は内側の穴あけです。最初、コンクリート釘でやろうとしたのですが、どうしても見つかりません、仕方なく代替え品を探していたら、このピン式アンカーボルトがありました。 この中のピン直径は 2.5ミリです。なんということでしょう、(笑) 3×0.5ミリのビス下穴にはピッタリの寸法です。これならたとえ突きとおしてしまっても何の問題もありません、おまけにバラで売っています。  早速角材の上にのせて、鉛筆で付けたしるしのところをぶったたきます。コンクリート釘の場合は、穴が大きくならないように手加減する必要がありますが、これなら安心して打撃出来ます。  左がタッピングビス、右が 3ミリの普通のビスです。相手はアルミだしこの際どちらのビスでも使えます(アルミだからタップ立てなくてもねじ込み可能)。  これでケースとして完成しました。 通販のページへ トップページへ |

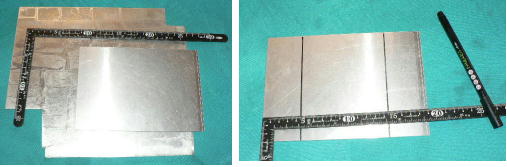

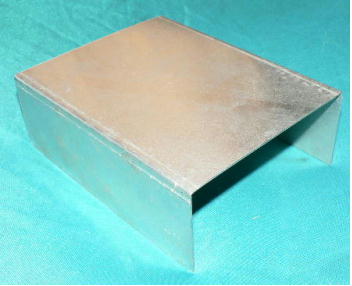

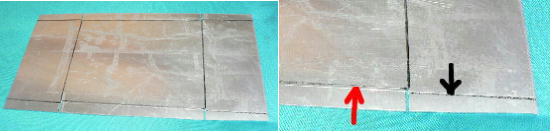

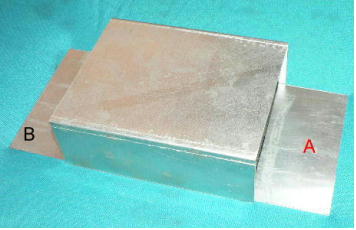

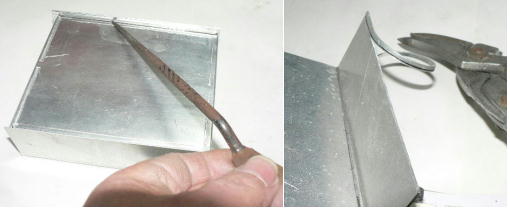

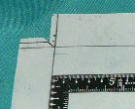

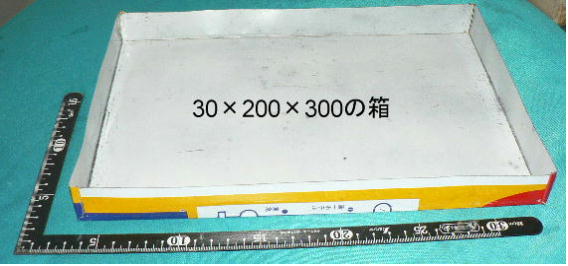

【電子工作ケース曲げ】5 電子工作キットには、ケースが付いているものもありますが、プリント基板に半田付けだけというのもあります。又電子回路を自作した場合は、ケースの準備が必要です(昔はバラックが多かった、カッコいいと思われていたフシがある)。 出来あいの美しいケースも沢山ありますが、希望の寸法が必ずあるとは限りません、(妥協すれば別ですが)そこで「自作」ですけど、電子工作のケースは意外と面倒です。それは「一発勝負」で作らないとならない(アルミ板の場合)という事と、希望通りの寸法に折り曲げるのは、結構コツがいるということです。 形状も色々あります。又、角を内側直角にするか、丸みを付けるかの選択もあります。今回入門として、割と単純なカマボコ型(コの字を2つ合わせるタイプ)を作ってみます。フロントパネルの上の両角はRを少し付けます(内側直角でも良いんですが、Rが付いた方が難しいので)。 下の両隅は内側折り込みにします(外出しより難しいので)ところで、ケース作りには、 1ミリの誤差も許されません(人に見せられなくなる)(笑)。  やっと半端物ですけど見つけました。厚さ 1ミリのアルミ板です。まず天板と側盤(繋がっている)から作ります。2枚の板の大きさから適当に寸法を決めました(目的が無いもので)。  上の両肩に多少丸みを付けようとしています。専用の刀刃を作れば良いのですが、何か当て物をすればRのついた曲げが出来ると思って、コーヒー缶を開いた板で鋭角を鈍らせるかぶせ物を作っています。  ところがこれは失敗しました。コーヒー缶も鋭角に曲がってしまって役に立ちません。  しようが無いので、1ミリ厚のアルミアングルの角を削ってあてがってみました。これまた失敗、打撃折り曲げの場合、甘い曲げにはそれなりの刀刃を作らないとダメのようです。  R曲げは手曲げで十分出来るので、(今回は材料が無くなった)これで行きます。これでも内側 半径 1ミリぐらいのRは付いています(ここまではただのコの字曲げです。)。  次にフロントパネルとリアパネル、そして底板の制作です。ここではちょっと注意が必要です。赤矢印が折り曲げ線、黒矢印が切断線です。その差は板の厚み 1ミリずれています。理由はお分かりだと思います。  この 1ミリのズレを実現(切り取り)するために、直線切断には楽勝アイテムの「工作ベース300」を使いました。もちろん金切りバサミで切り取ってもかまいません、右は切り取った跡です(工作ベース300を使えば美しいです)(笑)。 ところで、このケガキ線を引く時に、先ほど曲げたコの字型の曲げ具合を確認します。狂っているはずです(笑)これは絶対狂います。なにせ打撃折り曲げですから、そこで前になる部分と後ろになる部分を実測して、その寸法でケガくのです。なーに 1ミリ程度狂ったって完成してしまえば「見た目」分かりません。  この立ち上がり部分を先に曲げます。右の写真、黒矢印がフロント(リア)パネルです。赤矢印が側面を止める部分です。この面が一直線になっています。これが美しさになります(笑)。  ちょっとかぶせてみました。AとBがフロントか、リアパネルになります。この状態の時、スイッチなりランプなりの穴あけをしておくと、あとあと楽になります。  さて、立ち上げて高さの位置を決めます。この写真では 40ミリのところに合わせています。真中の写真は外側から撮った写真です。このように余裕があります。これが天板にピッタリ合わせる手順です。右写真は内側からケガいています。  反対側も同じです。しかし必ず合わせる部分を決めておきます。そして切り取ります。  フロント(リア)部分を折り曲げます。この作業は前にやった四方曲げになります。右が2枚とも完了した状態です。  次に合体させます。ピッタリはまるはずです。そして側面が出っ張ります。そこにしるし(線)をして切り取ります。  完成しました。あとは側面に取り付けビス穴をあけるだけです。これには「工作ベース60」が便利なんですが、それは別の機会に。 なんかえらく長くなりましたが、作業時間としては 30分ぐらいです。写真撮ってホームページに載せる方が何倍もかかっています。 表面のキズですが、ご紹介が長くなるので、なんの手当もしないままで続けてきました。実際はPP(ポリプロピレン)なんかで保護しながら行います。実行すると、写真では訳が分からなくなりそうなので手当しませんでした。 通販のページへ トップページへ |

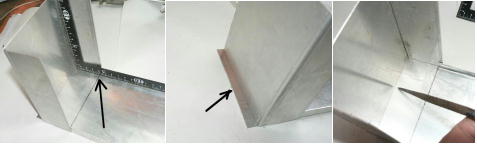

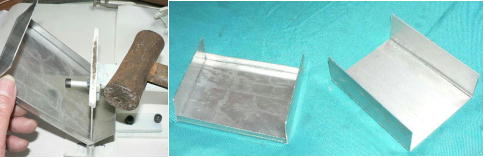

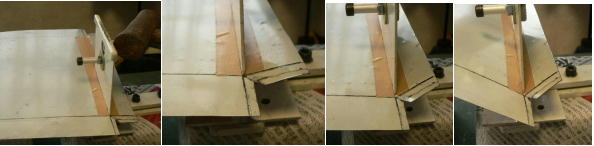

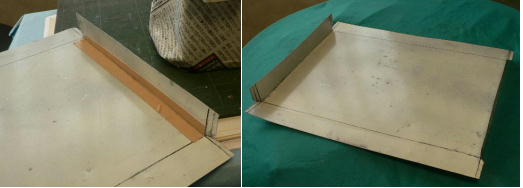

【四方曲げ】 (箱曲げ)。  深さ 30ミリ、縦 200ミリ、横 300ミリの天板無しの箱を四方曲げで作ります。四隅は板が薄いこともあり、「巻き込み止め」(こんな言葉あるかな?)をします。  巻き込み止め?の部分の寸どり。 例によって作る目的は無いんですが、一辺が 10ミリぐらいの物から、はるかに大きな箱の折り曲げも出来るというデモンストレーションです。出来たら工具入れにでもしましょう、本当は「縁曲げ」もすると良いのですが、説明が煩雑になるので、今回は無しです。  出来るだけ大きな箱を作ろうとしたのですが、空を飛んでいた(笑)看板なもので、頃どころ痛んでいたので、 30×200×300ミリが最大でした。  少しずつ曲がっていく様子。 まず一辺から折り曲げていきます。「ホビー板金折曲機」と名乗っていますが、基本的に「折り曲げ冶具」です。一度に曲げられる幅は 100ミリまでです。そのため一工程 300ミリですと、 3回にわたって折り曲げていくことになります。 一度に深く曲げてしまうと、歪みが生じてしまうので、写真のように 4工程ぐらいに分けて曲げていきます。最初の一工程だけ正確に合わせれば、あとは溝が付いていますので簡単です。  これは辺と辺をつつみこむようにする接続の一例です。板金屋さんが良く使う手です。  対面する2辺が折りまがりました。次に隣接の辺を曲げます。ここで普通は厄介な問題が出るのですが、この「ホビー板金折曲機」はオープン式なので、刀刃の幅が一辺の長さより短かければ関係ありません。  黒矢印の辺に当たりませんので、赤矢印の辺は問題なく曲がります。白矢印は、今まさに巻き込もうとしているところです。  完成しました。写真撮りながらの作業でしたが、10分ぐらいで出来上がりました。 通販のページへ トップページへ |

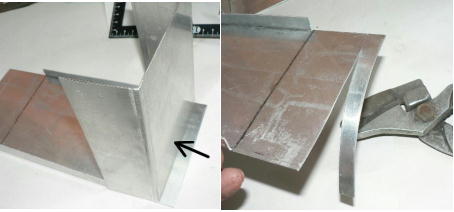

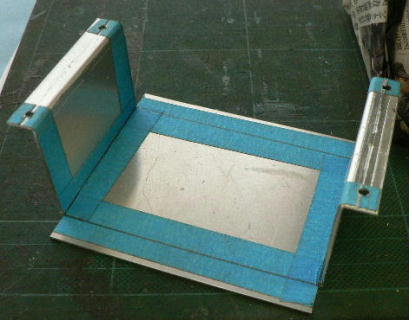

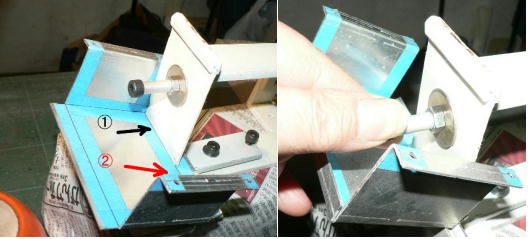

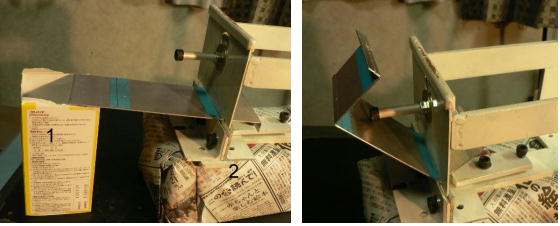

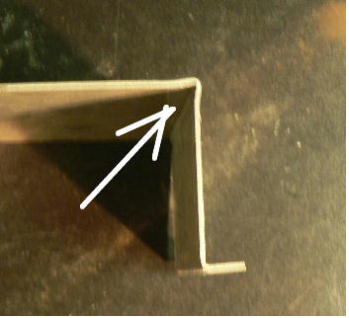

| 【三方曲げ】その3 板金屋さんの作業する「屋根ふき」は二方曲げです(あんまり最近見かけませんけど)ホビー的に板金をやるには、三方曲げが出来ないと話になりません、シャーシとかケースとか機械部分のペースとか外観を作る訳ですから、是非マスターしたいものです。 「万力一台あればどんな形でも曲げて見せる」と、豪語する方もいらっしゃいますが、かなり頭をひねって冶具とか作らないと出来ないと思います。その点この「ホビー板金折曲機」を使えば簡単です。考えるのは曲げる順番だけですから(あと、正確に曲げる位置に合わせること)。  厚さ 1ミリのアルミ板で下準備しました。切断には工作ベース300と、カッターナイフ、それと金ノコの刃(刃だけ)を使いました。穴あけには工作ベース60を使いました。これらの創作工具で簡単に出来ます(作業工程は、別のページにあります)。  両端から曲げていきます。この辺は昨日と同じです。ところで右写真の矢印の取っ手、長すぎました。曲げていく板がぶつかります。  短いボルトに交換です。この取っ手は打撃時の跳ね上がり防止です。手で押さえつけます。  こんな具合に押さえます。  ところで曲げ順番を間違えてしまいました。「幅の狭い順から曲げる」という鉄則をすっかり忘れていました。  おかげで曲げ続ける事が出来なくなってしまいました。曲げようとすると白矢印の所がぶつかってしまいます。こうなるともうお手上げです。最初から作りなおしです。 しかしマクガイバー精神がむくむくと湧いてきました(笑)「丁度良い機会だからもう少し使いやすく改造してみよう」という前向きな考え満々です(続くです)。 (四方曲げの立ち上がり上限寸法 40ミリと考えていたんですが、見通しが甘かった、ルート2倍必要だった、56.56ミリ必要だった)。 【三方曲げ】その3の続き。  マクガイバー的に不都合を解消しました。なんか前よりスマートに。  改良により、一気に一辺の立ち上がりが何と 80ミリまで可能になりました。これは思わぬ収穫です(途中までなら 120ミリまで可能)。  早速続きを、三方向目の折り曲げです。この状況では 2つのやり方があります。可変M台で調整する方法と、刀刃の方を適切な幅の物で曲げていくかです。今回は適切な幅の刀刃でやる方法です(適切といっても適当ですけど)。 これは少し手間がかかります。 1のところで適時に打撃し、ずらして 2のところで適時に打撃するのです。これを繰り返して目的の 90度まで曲げていきます。やってみますとたいして手間はかかりません、ただし最初のうちは折り曲げ線に正確に刀刃をあてがう必要があります。  完成しました。これはとても丈夫です。機械構成部品としてもかなり頑丈です。とても厚さ 1ミリのアルミ板とは思えない強度が期待出来ます。 ところで、折り曲げ位置を書きこむのにマスキングテープを使用しています(塗装コーナーに必ずあります)これには理由があります。刀刃が当たりますと(打撃されると)当然切れてしまいます。しかし糊の部分は残ります。この糊が丁度良いあんばいにずれるのを防いでくれるのです。 この方法では、電子工作のケース作りが出来ます。市販のケースを使用しなくても、自分の思うような物が作れます。美しさは別です(笑)。 次は四方曲げ、四隅立ち上げです。工作としては裏方ですが、技法は電子工作のケース作りなどに応用が利きます。材料ですが、アルミ板を買ってくるのも嫌なので(笑)、風の強い日に車にぶつかってきたなんか看板みたいなもので作ってみます(ちょっと大きめな箱を作ってみます)。  これです。車にキズが付いて頭にきました。拾ってきました(笑)。 (なんかアルミ製で、薄い割には丈夫)。 通販のページへ トップページへ |

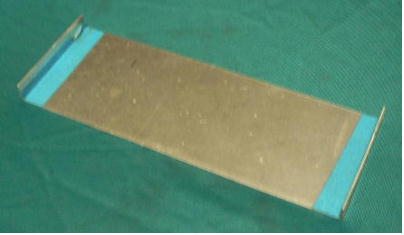

【逆曲げ】その2 「逆曲げ」なんて書きますと、なんだかごたいそうですが、最初に曲げた方向と逆方向に曲げるだけです。ある程度の距離があれば簡単ですが、次に曲げる場所が近づけば近づくほど難しくなります。又曲げる板の厚さによっても限られてきます。板が厚いと、折曲機では無理になってきて、プレスとかそういう話になってしまいます(常温曲げの場合)。 厚さ 1ミリのアルミ板なら、このホビー折り曲げ機なら、多分 5ミリぐらいから出来ると思います。これはホビー板金工作にとってかなり重要なポイントです。 缶詰や、コーヒー缶なら、多分 3ミリぐらいから、ビール缶を開いたものなら 2ミリぐらいから逆曲げが出来ると思います。そのうち 1ミリに挑戦してみます。 多分・・・とか、思います・・・というのは、まだやっていないからです。これからやります。  初期改良しました。左写真赤矢印は刀刃を補強しました。黒矢印はとにかく改良です。右写真赤矢印は、角度固定のレバーです。あると便利なもので。  逆曲げする素材のうらおもてです。金属の表面はとても滑りやすいので、マスキングテープ(塗装なんかに使う奴)を貼り付けて、鉛筆で曲げるところの位置を記入しました。  まずは単純折り曲げです。これはとても簡単です。飛び跳ねないように押さえつけてコンコンとやります。  左右の端ですが、 10ミリのところで折り曲げました。  いよいよ逆曲げです。と言ってもさほど変化はありません、なぜなら曲げる位置が 40ミリほど離れているからです。番号 1は、ちょっと支えているだけです。でもこれはとても重要です。理由は「打撃折り曲げ」だからです。 2 は煉瓦を新聞紙でくるんだものです。やっぱりコタツの上でも、しっかりした物の上で作業した方が良いです。煉瓦なんか手頃です。  完成しました。  ところで、この「打撃折り曲げ」の最大の欠点が出てしまいました。少しずつやれば問題ないのですが、急いで早く曲げようとすると、写真のように「曲げ遅れ、というか曲げ過ぎ?」が出てしまうことです。これが打撃折り曲げの最大の欠点です(これは90度まで曲がったのに気が付かなくて叩きすぎると発生します)。  でもこのようにアングル等を使用して叩けば簡単に治ります(基本的に曲げ位置は変わっていませんので)しかしアルミ板の修正に金槌なんかでひっぱたいたら、せっかくの光沢が失われてしまいます。この辺は「何に重きを置くか?」ですね(右写真は治った様子)。  ところで、こんな逆曲げ、意味が無いです。このような形、使い道がありません、そこでこれに第3の折り曲げを加えて、しっかりした使い道のある形状の折り曲げをします(出来たのは、40×60×90 +10・10ツバ)。 手作りの真空管セットが発売され始めたころ、こんな形の「シャーシ」がありました。すぐに箱を伏せたような形になりましたけど(50年以上前のころです)。 通販のページへ トップページへ |

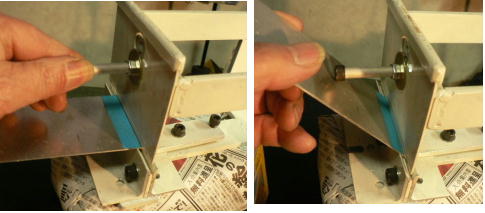

【単純L字曲げ】 たった 1回曲げるだけですが、この作業の決まりごとがあります。それはM台の溝の中心に刀刃の先端が来るようにすることです。なんだか当たり前の事ですが。 次に曲げたいところに刀刃のラインがピッタリ合っている事です(これも当たり前ですが)又、この折り曲げ法は、市販の折曲機のように 1度で作業が終了しません、少なくとも4・5回はやります。その「間中」ずれないようにすることが肝心です(ずれない方法のやり方は沢山あります)。  何でやろうか迷ったのですが、厚さ 1ミリのアルミ板(1×200×300)があったので、これを細く切って使うことにしました。上の2つが 1×10×20、2番目が 1×16×155ミリ(適当)、3番目が 1×18×190ミリ(適当)、一番下が 1×10×300ミリ(これも適当)です。 切断には工作ベース300、穴あけには 2.5ミリパンチャーを使用しました。  ノーマルM台をセッティングします。 1ミリのアルミ板(A1050P)なので、間に 3ミリのスペーサーを入れ、45度切削面を使用しました。この組み合わせは、かなり内側直角になります。R=0.5ミリ程度でしょうか(中央写真の白矢印が刀刃の先端です。M台の溝中央になっています)。  このように挟んで金槌でコンコンと 4回ほど叩きますとあっという間に 10×10ミリのアングルピースの出来上がりです。これの使い道は、家庭内での棚の壁際の押さえなんかにうってつけです(ラジオペンチなんかで手作り出来ちゃいますけど)(笑)。  次に長いものを曲げてみました。こんなもの市販品を買ってくれは良いのですが、曲げ実験を兼ねてやってみました。このように横にずらしながら何度か往復して曲げていきます。  全て曲げ終わりました。一番上と 3番目は何かに役に立ちそうですが、ほかはこれと言って使い道がありません、刻んで穴あけすれば何かの役に立つでしょう、次は逆曲げです。 通販のページへ トップページへ |

これから新製品の「ホビー板金折曲機」を使って色々な折り曲げをしようと思います。一概に板金折り曲げと言いましても実際は折り曲げ作業というのは 5パーセントぐらいでして、あとの 95パーセントは「板取り」にあります。曲げる前に板を加工するわけです。 この前準備は結構大変でして、こちらの方がかなりの時間を必要とします。さらに切り込みの精度がもろに作品に出てしまいます。あとからの修正は不可能な場合が多いです。 折り曲げる板には厚さがあります(当たり前?)この厚さを考慮しないと、折り曲げ時に色々不都合が出てきます。それらを予想して展開図を書くのは多少練習が必要です。 薄ければ薄いほどその辺は楽になりますので、最初は薄いものから制作に入っていき、徐々に厚いものに挑戦してみてはいかがでしょう。 通販のページへ トップページへ |