6寧30擔丂愜傝嬋偘婡幚尡拞丅丂丂丂栠傞丅

丂峫偊偵峫偊敳偄偰愝寁曄峏偟傑偟偨丅椺偺乽怘偄崬傒嬋偘乿偑偁傑傝堄枴偑側偄偲婥偯偄偨偺偱偡丅(彮偟偼偁傝傑偡偗偳)偦傟傛傝傕忋偺墴偝偊斅偺曽偑廳梫偱偡丅暆25儈儕偐傜315儈儕傑偱5儈儕暆偱僙僢僩弌棃傞峔憿偺墴偝偊斅傪奐敪偟傑偟偨丅(惢昳斉偱偼500儈儕偵側傝傑偡)

丂堦斣忋偑丂300儈儕丄拞抜嵍偐傜丂160儈儕丂80儈儕丂40儈儕丂25儈儕丂壓嵍偐傜丂20儈儕丂15儈儕丂10儈儕丂5儈儕偱偡丅丂

| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 80 | 160 | |

| 5 | 仜 | - | - | - | - | - | - | - |

| 10 | - | 仜 | - | - | - | - | - | - |

| 15 | - | - | 仜 | - | - | - | - | - |

| 20 | - | - | - | 仜 | - | - | - | - |

| 25 | - | - | - | - | 仜 | - | - | - |

| 30 | 仜 | - | - | - | 仜 | - | - | - |

| 35 | - | 仜 | - | - | 仜 | - | - | - |

| 40 | - | - | - | - | - | 仜 | - | - |

| 45 | 仜 | - | - | - | - | 仜 | - | - |

| 50 | - | 仜 | - | - | - | 仜 | - | - |

| 55 | - | - | 仜 | - | - | 仜 | - | - |

| 60 | - | - | - | 仜 | - | 仜 | - | - |

| 65 | - | - | - | - | 仜 | 仜 | - | - |

| 70 | 仜 | - | - | - | 仜 | 仜 | - | - |

| 75 | - | 仜 | - | - | 仜 | 仜 | - | - |

| 80 | - | - | - | - | - | - | 仜 | - |

| 85 | 仜 | - | - | - | - | - | 仜 | - |

| 90 | - | 仜 | - | - | - | - | 仜 | - |

| 95 | - | - | 仜 | - | - | - | 仜 | - |

| 100 | - | - | - | 仜 | - | - | 仜 | - |

| 105 | 仜 | - | - | 仜 | - | - | 仜 | - |

| 120 | - | - | - | - | - | 仜 | 仜 | - |

| 125 | 仜 | - | - | - | - | 仜 | 仜 | - |

| 130 | - | 仜 | - | - | - | 仜 | 仜 | - |

| 135 | - | - | 仜 | - | - | 仜 | 仜 | - |

| 140 | - | - | - | 仜 | - | 仜 | 仜 | - |

| 145 | - | - | - | - | 仜 | 仜 | 仜 | - |

| 150 | 仜 | - | - | - | 仜 | 仜 | 仜 | - |

| 155 | - | 仜 | - | - | 仜 | 仜 | 仜 | - |

| 160 | - | - | - | - | - | - | - | 仜 |

| 165 | 仜 | - | - | - | - | - | - | 仜 |

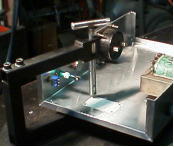

丂偙偺傛偆側慻傒崌傢偣偱丂315儈儕傑偱弌棃傑偡丅壓偺幨恀偼丂275儈儕偱慻傫偩椺偱偡丅

丂壓偺幨恀偼275儈儕偱戞2抜奒栚(戞1抜奒偼嵍塃10儈儕偱嬋偘廔傢偭偰偄傑偡)傪偙傟偐傜嬋偘傞偲偙傠偱偡丅

|

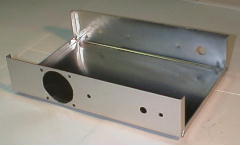

丂傾儖儈僔儍乕僔偵偼偡偱偵儊乕僞乕傗揹尮僗僀僢僠偺寠偑偁偄偰傑偡丅彎偑晅偐側偄傛偆偵慡懱偵儅僗僉儞僌僥乕僾傪揬傝晅偗偰偄傑偡丅 |

|

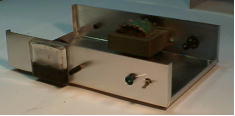

丂戞2抜奒嬋偘偑廔傢偭偰丄儅僗僉儞僌僥乕僾傪偼偑偟偨偲偙傠偱偡丅偼偠傔偰嶌偭偨傢傝偵偼椙偄偱偒偽偊偩偲巚偄傑偡丅儊乕僞乕偺娵寠偺壓応丄嬋偘埵抲偐傜2儈儕偟偐偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄傑偢傑偢偺嬋偑傝偱偟偨丅(偪傚偭偲庤傪壛偊偨) |

|

丂偪傚偭偲幚憰偟偰傒傑偟偨丅壜曄揹尮憰抲偱偡丅 丂偙偺屻丄僇僶乕偺愜傝嬋偘偵幐攕偟傑偟偨丅偆偭偐傝岤傒傪懌偡偺傪朰傟偰偟傑偄丄斅傪柍懯偵偟偰偟傑偄傑偟偨丅偙偺庤偺壛岺偼幐攕偑嫋偝傟側偄偺偱偆偭偐傝偼嬛暔偱偡丅 |

|

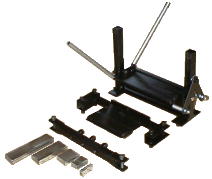

丂僄儗岺朳偝偔傜偄丂偝傫偺僉僢僩(壜曄揹埑揹尮僉僢僩700墌)偱偡丅崱夞偙傟偵10儃儖僩揹埑寁摍乆慻傒崌傢偣偰幚梡揑側憰抲傪嶌偭偰傒傑偡丅働乕僗偑偱偐偄偺偼巹偙偆偄偆岺嶌偼偠傔偰側傕傫偱丄嶌傝傗偡偄傛偆偵梋桾丒丒丒偲偄偆偺偼塕偱丄峴偒摉偨傝偽偭偨傝偺嶻暔偱偡丅 |

| 丂揹埑傪挷惍偡傞儃儕儏乕儉偺寠傪偁偗傞偺傪朰傟偰偄傑偟偨丅揹巕岺嶌梡僷僱儖僷儞僠儍乕傪巊偊偽娙扨偱偡丅偲偙傠偱僑儉僽僢僔儏偺寠偵帄傞傑偱揹婥僪儕儖摍堦愗巊偭偰偍傝傑偣傫丄暯斅偐傜壛岺偑弌棃傞偲岺嶌偑旕忢偵妝偩偟妝偟偄偱偡丅 |

丂拲丗丂僄儗岺朳偝偔傜偄丂偝傫偺僉僢僩偱偼丄揹埑挷惍偼敿屌掕儃儕儏乕儉偱偡丅

|

丂儃儕儏乕儉(俛僞僀僾) 偺庢傝晅偗寠偼6儈儕偱偟偨丄亂揹巕岺嶌梡僷僱儖僷儞僠儍乕亃偱丄僶僐乕儞偱廔椆偱偡丅儎僗儕偺昁梫傕偁傝傑偣傫丅 |

|

丂師偼僾儕儞僩婎斅偱偡丅偙傟傕寠傪偁偗傞偺傪朰傟偰偄傑偟偨丅婎斦偵晹昳傪敿揷晅偗偡傞慜偵宆巻傪偲偭偰偍偒傑偟偨丅僥乕僾偱掙柺偵屌掕偟傑偡丅 |

|

丂亂揹巕岺嶌梡儀乕僗僷儞僠儍乕亃偱丄僶僐僶僐僶僐僶僐乕乕儞偲懪偪敳偒傑偡丅娙扨偱偡丅愗傝偔偢偲偐堦愗弌傑偣傫偟儎僗儕偺昁梫傕偁傝傑偣傫丅 |

|

丂嵍懁偵僷儚乕僩儔儞僕僗僞梡偺寠傕偁偗傑偡丅10倂偖傜偄擬偑弌傞応崌偑偁傞偦偆側偺偱丄働乕僗慡懱傪曻擬婍偵偟偰偟傑偄傑偟偨(傑偢偄偐側丠)丄僔儕僐儞僌儕乕僗傪揾偭偰偐傜庢傝晅偗傑偡丅 |

|

丂偲傝偁偊偢幚憰偼廔傢傝傑偟偨丅偁偲偼慡懱偺攝慄偲僇僶乕偺壛岺偱偡丅崱嵽椏偑柍偄偺偱姰惉偼彮偟愭偵側傝傑偡丅偐側傝僗儁乕僗偵梋桾偑偁傞偺偱丄怓乆僷儚乕傾僢僾偟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅 |

丂崱夞偺壛岺偱巊梡偟偨岺嬶丅

丂偙傟偩偗偱偡丅揹婥僪儕儖傕娵嫎傕僴僒儈傕巊梡偟偰偄傑偣傫丅

500儈儕偱惢昳斉傪嶌傞偨傔丄晹嵽傪敪拲偟傑偟偨

幍寧偺偼偠傔偵嵽椏偑偦傠偄傑偡丅1崋婡偼拞崰偱偡丅

慡旛廳検20僉儘慜屻偱偟傚偆偐丅(偙偺庤偼婃忎偵嶌傜側偄偲)

偍抣抜偱偡偑丄婯奿偑摉弶偺栺2.5攞偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅(廳検3攞)

堦戜嶌傞偺偵崱偺偲偙傠擇擔偐偐傝傑偡丅

堦戜惻崬傒16.000墌+憲椏偱丄偍婅偄偟傑偡丅

丂儂乕儉儁乕僕傪奐愝偟偰嬨儢寧偨偪傑偟偨丅偄偭傌傫偵偄傠偄傠側偙偲傪偟偰偒傑偟偨偺偱偁傑傝壣偑側偔丄尒傗偡偄儁乕僕偰偼側偄偲巚偭偰偄傑偡丅7寧拞偵怴HP偵偟偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅偦偺娫丄僩僢僾儁乕僕偑曄傢傝傑偡偑傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅< >丂丂6/30婰

偙偙偐傜偼夁嫀偺儁乕僕丅

| 丂擔梛戝岺僙儞僞乕傗丄僨僷乕僩偺壠掚嬥暔攧傝応側偳偱斕攧偝傟偰偄傞傾儖儈斅側偳偼丄廲偐墶偺悺朄偑俁侽嘺偺暔偑傎偲傫偳偱偡丅偦偙偱偮偔偽岺朳偱偼丄愜傝嬋偘婡偺惈擻傪丄 丂尰嵼丄俁侾嘺傑偱壜擻偺俀崋婡(惢昳斉偵側傞梊掕)偺揾憰傪偟偰偄傑偡丅抣抜偼 丂崱擔帋偟偵丂侾丏俇嘷偺揝斅傪嬋偘偰傒傑偟偨丅寢壥偼傾儖儈斅傎偳偺捈妏偼弌傑偣傫偑丄傑偢傑偢偺嬋偑傝曽偱偟偨丄侾丒俀擔拞偵幨恀傪嶣偭偰倀俹偟傑偡丅 丂侾崋婡偼丄忋偺墴偝偊偑倁宆偱偟偨偑丄俀崋婡偱偼儗宆(曅恘偺傛偆側)傪嵦梡偟傑偟偨丅偙傟偼愜傝嬋偘慄偵偁傢偣傗偡偔偡傞(惛枾側壛岺)偨傔偱偡丅惈擻偼曄傢傝傑偣傫丄枖丄俁侽嘺傎偳偺愜傝嬋偘婡偱偡偐傜丄偦傟側傝偵婃忎偱偡丅(偮傑傝廳偄)愜傝嬋偘婡偲尵偆傛傝亂愜傝嬋偘岺応亃偲偄偭偨暤埻婥偱偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(偙偙傑偱俆寧侾俇擔丂婰)丂丂6/29掶惓 |

搑拞宱夁丅伀

嬥懏斅愜傝嬋偘婡丄姰惉偟傑偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂栠傞丅

帋嶌昳偱偡偗偳丅丂丂2000.5.10

|

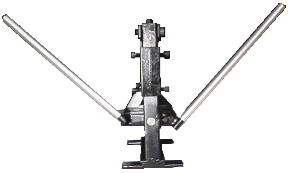

丂愜傝嬋偘婡丄姰惉偄偨偟傑偟偨丅(帋嶌昳偱偡偗偳)偙傟偼暆俀俀嘺傑偱愜傝嬋偘傞偙偲偑弌棃傑偡丅俁俀嘺偱側偄偺偼偨傑偨傑嵟弶偵巊偭偨傾儞僌儖偑丄偙偺悺朄偩偭偨偐傜偱偡丅(偦偺曈偵揮偑偭偰偄偨) |

|

丂墶偐傜尒偨恾偱偡丅庤慜偺儕儞僋婡峔偼丄嵍塃偺墴偟忋偘戜傪摨帪偵壜摦偝偣傞婡峔偱偡丅幬傔偺朹忬偺暔偼愜傝嬋偘儗僶乕偱偡丅僷僀僾偑擖偭偰偄傑偡丅敳偒庢傟偽僐儞僷僋僩偵側傝傑偡丅 |

|

丂斀懳偺墶偐傜尒偨恾偱偡丅偁偪偙偪偺僉儍僢僾僗僋儕儏乕儃儖僩(僱僕)偼丄怓乆側挷惍僱僕偱偡丅傕偭偲傕堦搙挷惍偡傟偽偦傫側偵偄偠傞昁梫偼偁傝傑偣傫丅 |

|

丂偪傚偭偲暘偐傝偯傜偄偲巚偄傑偡偑丄栴報偺愭抂偑偙偺愜傝嬋偘婡偺柦偲傕尵偊傞晹暘偱偡丅慡偰偑偙偺栴報偺晹暘傪拞怱偲偟偰夞揮偟傑偡丅 |

|

丂崱丄傾儖儈斅(侾嘷)傪僙僢僩偟傑偟偨丅愜傝嬋偘偨偄働僈僉慄偵増偭偰偱偡丅 |

|

丂嬋偘巒傔偰偄傑偡丅椡偼傎傫偺彮偟偱偡丅(俆侽侽僌儔儉偖傜偄)係俆搙偖傜偄嬋偑偭偨偱偟傚偆偐丅 |

|

丂偩偄偨偄俋侽搙偖傜偄嬋偑傝傑偟偨丅偩偄偨偄偲尵偆偺偼丄嵽椏丒岤傒摍偱愜傝嬋偘妏搙偑曄傢傞偨傔偱偡丅徻偟偔偼屻掱倀俹偟傑偡丅 |

|

丂堄枴傕側偔嬋偘偨侾嘷偺傾儖儈斅偱偡丅側傫偰旤偟偄丒丒丒丒丒丒丒偭偰戝忎晇偐偀丅 丂愜傝嬋偘僉僘偲偐慡偔偁傝傑偣傫丅 |

|

丂憰抲傪捠忢暘夝偟偨偲偙傠偱偡丅捠忢暘夝偲偼晛抜丄岺嬶柍偟偱暘夝弌棃傞斖埻偺偙偲偱丄嶌嬈偺岠棪偲惓妋偝傪堐帩偡傞偨傔偺捠忢偺峴堊偱偡丅 |

|

丂帗宆傪僙僢僩偟偨偲偙傠偱偡丅偙偺幨恀偱偼暆侾俁嘺偵偟偰偄傑偡丅 |

|

丂俉嘺亄係嘺亄侾嘺偱侾俁嘺偱偡丅暘偐傝傗偡偔彮偟棧偟偰偄傑偡丅 |

|

丂偙偺傛偆側斅偺慻傒崌傢偣偱丄偄傠偄傠側暆偺愜傝嬋偘傪幚尰偡傞偙偲偑弌棃傑偡丅栜榑扨弮愜傝嬋偘偱偟偨傜偙傫側暔偼偄傜側偄偺偱偡偑丄崅搙側愜傝嬋偘(巹偺傔偞偡岺嶌)偵偼愨懳昁梫偱偡丅 |

師夞偼丄偙偺帋嶌婡傪夵椙偟偮偮丄岺嶌椺傪倀俹偟傑偡丅帺怣偑傕偰偨傜惢昳壔偟傑偡丅

偍妝偟傒偵丅 2000.5.10

栠傞丅