試作機なので色も塗っていません。

表面のキズは、その辺に転がっていたためです。

折り曲げ機

ここからは、過去のページです。

2000.5.10

現在、試作一号を制作中です。(有)つくば工房では、今までにない方法でアプローチしています。

今までの方法は、ページの下の方をご覧下さい。

性能の目標は、次の通りです。

このような条件を満たす方向で試作しています。

まだ途中ですが、実験してみました。 2000.5.8

|

まだ、土台・折り曲げレバー・各部ストッパーなど取り付けてませんが、まちきれず、試しに曲げてみました。 試作機なので色も塗っていません。 |

|

ちょっと、わかりずらい写真ですが、下の台が左右45度まで回転し、合計90度になります。 |

|

12㌢幅のステンレス板(その辺に転がっていたもの)を曲げてみました。折り曲げレバーがまた付いていませんが、非常に軽く曲げることが出来ました。 |

|

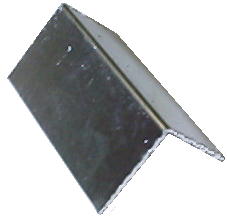

1㍉のアルミ板です。曲がっている部分の美しさは抜群です。折り曲げキズも全くありません。 表面のキズは、その辺に転がっていたためです。 |

| 二進法による折り曲げ幅の説明。 5㍉・1㌢・2㌢・4㌢・8㌢・16㌢の6種類を1セットとして、雄型と雌型を作る予定です。たとえば曲げ幅を22㌢にしたい場合は、16㌢・4㌢・2㌢と三つの組み合わせで、 16+4+2 で 22㌢を実現します。これにより、5㍉から31.5㌢まで、5㍉幅で折り曲げ加工幅がセット出来ます。 なぜこのようなことをするかといいますと、【食い込み曲げ】(説明するのが難しいので、この装置が完成しましたら実際に加工して写真で説明します)が出来るからです。この機能により、市販のケースに勝るとも劣らない工作が出来ます。(多分・・・) |

2000.5.8

休業中です。2002.4.29

この装置に関しまして、ご意見・ご感想などいただけますと

うれしいのですが。

ここからは過去のページです。 2000.5.8

|

折り曲げ機下半分です。アングルの角の部分が中心となって二対が180度から90度まで変化します。これにより曲がり部分の板にキズが付きません。 |  |

この、角度が変わる台の上に厚めの平鉄が乗っています。これは食い込み曲げが出来るようにする工夫です。写真では一枚板ですが、実際にはある一定の規則を持った長さの板が並ぶことになります。 |

|

この一定の規則とは、なんとコンピューターに使われている二進法です。これにより、折り曲げ幅が可変になります。(多分) |

|

あとは、雄型の方です。 現在苦戦しています。 (5/6) |

| 上の雄型に苦戦しています。5/10頃までには何とかします。 |

| アルミ板や、薄い鉄板(トタン板とか)を簡単に折り曲げることが出来れば、工作の幅がグンと広がります。加工の仕方は色々ありますが、問題は精度です。曲げ加工ほど失敗したときのダメージが大きい工作は無いと私は思っています。 しかし、【楽しい工作支援シリーズ】と看板をあげた以上さけては通れない分野なので、今回挑戦します。 さて、現在どんな曲げ方があるか考えてみますと、

|

ベビーサンダーと電気ドリルをお持ちの方には、次のような方法もあります。

|

アングルを二本適当な長さに切ってボルトで固定します。その時、ワッシャを挟んで3㍉ほどスリットを設けます。 |  |

平鉄をサンダーで削ってVの字にします。 |

|

ちょっと曲がっていますが問題ありません。 アングルの上に板を乗せ、曲げたい位置にVの字の先端を合わせて金槌でコンコンとたたきます。このときあまり強くたたくと変な風に曲がりますので、力を加減してください。 |

|

曲げる前に正確な間隔でスジを入れておきました。加工後、寸法を測定したところ、正確に板の厚み分だけ伸びていました。アングルと板の間にビニールかポリプロピレンの袋などを挟んでおくと、表面にキズが付きません。 |

初めて作ったのですが、簡単なわりに結構使えます。製品化してもいいのですが、送料の方が高くなりそうです。

2000.5.6