電子工作によく見られる組み込みケースの本体のような加工をしてみましょう、

四方同一折り曲げです。これは先に曲げた部分が邪魔になりますので、

ちょっと工夫がいります。(折り曲げ機はほとんど木製です)

2004.1.10

林メカトロ工作支援室 折り曲げ機 折曲機

[色々な曲げ・その3、四方同一折り曲げ]

電子工作によく見られる組み込みケースの本体のような加工をしてみましょう、

四方同一折り曲げです。これは先に曲げた部分が邪魔になりますので、

ちょっと工夫がいります。(折り曲げ機はほとんど木製です)

2004.1.10

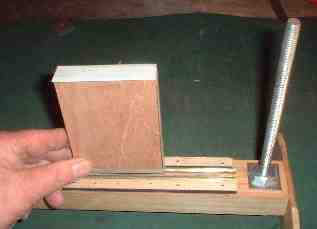

折り曲げ機本体はほとんど木製なので、今回は 1.0ミリのアルミ板(ホームセンター等で売られている柔らかい奴、でも曲げれば丈夫です)を折り曲げます。例なので寸法は適当です。

その辺にあったアルミ板の都合で仕上がり寸法は 50*80*100 ミリです。

わかりやすいように1ヶ所だけまだ切り落としていません、折り曲げの交点は切り落とす前に2ミリほどの貫通穴をあけておきます。又、折り曲げ精度を上げるため「肉抜き法」を併用し、端の方だけちょっとさらいました。

でもって立ち上がりの短い方をさくっと曲げます。後で気がついたのですが、立ち上がりの長い方・つまりフロントパネルとリアパネルになる部分を先に曲げるべきだと気がつきました。理由は板の厚みの関係です。うっかり厚みのことを忘れていました。

さて、残りの2辺を曲げるには間に入る寸法の「押し下げ刃」が必要です。今回の場合は75ミリぐらいが適当と思われます。(大体5ミリほど短くします)

そこで10ミリ厚のベニヤの切れ端で 75*100ミリぐらいの小片を切り出します。

でもってカンナでこのように削ります。(これが一番大変だった)

「押し下げ刃」の先端がベニヤではさすがにまずいので、鉄で刃先を作ります。私は 1.6ミリの鉄板で(1.6*30*75ミリ)作りました。身近な物では「地震対策用のステー」等が良いと思います。100円ぐらいです。

このようにネジで止めます。

(必ず両面テープを使ってください)

こんな感じです。

さて使い方ですが、まず下の台との平行を出すためパイプと押し下げ刃を密着させます。押し下げ刃の上部には両面テープを張り付けておきます。

上部の木材を差し入れ、中心に張り付けます。

(しっかり取り付ける必要は無いのです)

あとはもうお分かりでしょう。

反対から見るとこういう感じです。

つまりこういう押し下げ刃を作れば良いのでした。

次は段違い折り曲げです。

2004.1.10