| 【相対チャック・アタッチメント2】 【相対チャックアタッチメント】はこちらです。 |

||

| 今日は電動回転系をやるつもりでしたが、相対チャック・アタッチメントをバージョンアップしないと出来ないことがわかりましたので、先に2をやります。 |

||

その前に予備実験をします。  |

林メカトロ工作支援室

【トップページへ】

| 【相対チャック・アタッチメント2】 【相対チャックアタッチメント】はこちらです。 |

||

| 今日は電動回転系をやるつもりでしたが、相対チャック・アタッチメントをバージョンアップしないと出来ないことがわかりましたので、先に2をやります。 |

||

その前に予備実験をします。  |

| ボール盤に「体重計」をのせまして、鉄に穴あけ実験をしました。7ミリのキリサキでいきなり穴あけをしたところ、大体

25Kgぐらいから穴があき始め、丁度良さそうな切れ味の時は 28Kgぐらいでした、(写真左)次に3ミリで先にあけておき、その後7ミリでやったところ、大体17Kgぐらいの力であけることが出来ました。(写真右)勿論キリサキの切れ味がモロに関係してくるのでこの値は参考値にしかなりません。(思っていたより少ない、皆さんはどうおもいます?) しかしここで疑問が出てきます。電気ドリルで真下に向かって穴あけの時はほとんど「全体重」をかけているような?気がします。うーーーむこれは暇なときに考えてみよう。 この実験で大まかですが、「ドリルキリサキは大体 30Kgぐらいの力をかける場合がある」ということがわかりました。そこでそのぐらいの力に耐えうる構造と材料で作り始めます。実際はこれの5倍の 150KgはOKにしようと思います。 (ボール盤は「ピニオンラック」、旋盤の「芯押し台」はネジ送り、切削速度・送り(機械的な一定送り)あたりに何か関連がありそうです。あー やめやめ、また夜寝らんなくなっちゃう) |

||

|

| 始めに作ったこの固定チャックは役目を終えました。この固定チャックはかなり厄介な調整を3本のボルトでおこなっていたため、やっぱり弱かったです。(上下左右前後を受け持っていた)しかし電気ドリルとディスクサンダーだけで加工するには一番最初に絶対に作らねばならない部品です。記念にとっておこうかと思いましたが、多分部品取りしちゃうと思う。 |

||

|

||

| さて、次の部品が揃いました。これでなにを作るかと言いますとやっぱりチャック付き主軸です。前のと違うのは(前のは回転専門)回転したり固定したり芯送りしたりします。 |

各部の寸法ですが、ピローブロックからの逆算で決まってしまいます。   |

||

| 2台目の主軸受けを組み立てます。1台目と形が違いますが学習したのです。まず

30Kgの横方向の力に耐えるように下の固定部を長くしました。クランプ等で補強しようと思います。それから旋盤の「芯押し台」のような仕掛けを将来増設するため、ピローブロックを止めているアングルの一部を延長しました。まだ構造は決まっていません。 |

前に作った主軸に10ミリの丸棒を固定します。  次に今組み立てた軸受けを差し入れます。ピローブロックのボルトはまだ仮止めです。  |

||

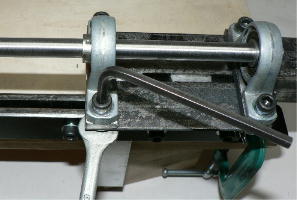

| そのまま工作ベース300に挟み込みます。又は万力2台で固定します。 おおっ なんかメカっぽくなってきた、私はひょっとして「メカヲタク」「機械フェチ?」、でも妻も子もいるしなんとか正気を保ってる。 |

|

||

| ピローブロックの4個所のボルトを均等に締めていきます。これにより4個の軸受けが一直線になります。 |

||

その後、チャックから丸棒を離します。  |

||

| 準備が整いました。まずはセンタードリルをチャックにセットします。そして順に作業をしていきます。2本目の主軸だけではなく、これから先必要になる軸もいくつか作ろうと思います。 電気ドリルとディスクサンダーだけで作るこのシリーズも佳境です。 |

完成 !! 。    |

||

| 【相対チャック・アタッチメント】、ついに完成いたしました。これはメカトロ工作界の如意棒になると思います。と、言いましてもピンとこない方が大勢いらっしゃると思います。しかし私は50年前にこれが欲しかった。 発明王トーマス・A・エジソンの伝記を読みますと、エジソンが本格的な発明を始めたのは「メンロパーク」というところに研究所というか工房というか工場をつくってからのようです。現在はアイデア勝負で何か浮かんだら開発してくれるところがいっぱいあるそうですが、(○○協会とかに聞いた)エジソンは自分で全て作らなくてはならないので、大勢の技術者を雇っていたそうです。(あのフィラメントのタングステンを発明した人も?) 私はタダ単に工作を楽しみたかっただけで工作する場所をほしがりました。(それと金と暇ね)歳と共にだんだん広い場所を確保し、工作機械も色々と揃えてきたのですが病気になり、入院を経験してからガラリと考えが変わりました。いくら広い工作室を持っていても入院したら何も出来ません。(当たり前) そこで「フーテンの寅さん」よろしく「トランク一個」でなんとかならないか考えてみました。そんなに凄い工作はしなくても良い、せめて通販で買える組み立てキット+多少の改造が出来れば・・・と、いうことで始めたこのシリーズ、納得していただけたでしょうか。 |

では穴あけ開始。  まずはセンタードリル、そして3ミリのキリサキで深さ30ミリの穴をあけます。 |

||

| 実はここでちょっとノウハウがあるんですが、そこら辺は是非実際にやってみて欲しいです。ほら「生まれながらに知る事を欲する」って言うでしょ、なぜドリルキリサキを固定して丸棒の方を回転させるのか(これ重要)良くわかります。 |

|

|||

| 3ミリの下穴の後、左は 5.2ミリの穴あけ、右は 7.0ミリの穴あけです。切り子が舞ってます。このような状態になるのが最上です。(多分)一定の切り子を排出するのは基本です。(手でやってますけど) |

|||

ついでに 6*1.0ミリのタップ立て。 (ほら、ハンドル作ったでしょ)

|

|||

| 今回、ちょっと頑張っちゃって長いの1本と、次から始まる「回転系」用の軸を6本作りました。内4本は力尽きてセンター穴開けただけです。実は3ミリで深さ30ミリの穴あけが一番大変なんです。(道無き道をあける為です)電気ドリルを押しつける力は30キロ近くなるかも(急いでいるので)です。電気ドリルをにぎっての穴あけは「焼き付け」をおこしやすいです。、こまめにカス取りをし、その都度キリサキと加工物の冷却と注油が必要です。どのくらいの頻度でやるかと言いますと、「振動・音・煙・臭い・切り子の出具合」それから「手に伝わる感触」です。つまり経験して憶えるしかありません。(つまり、キリサキの先端が真っ赤になっても押し回し続けるのは止めましょう) まぁ簡単な目安は「煙」が出始めたらヤバイ・・・と思ってください、と言うより煙が出たら「お前はすでに死んでいる」じゃなくて「死にかけている」かな?。(油つけてないのは論外、つけてないのに煙が出たらキリサキはもう屍、研ぎ直し必要) とにかく今日の成果、長いのが7ミリの穴をあけた奴、短い6本の内2本は 6*1.0ミリのタップをたててボルトを入れてます。後の4本の加工は後日です。しかしこのあいだまでの「相対チャック1本」の時よりは格段に簡単でした。 |

||

長いのに叩き込んで2個目出来上がり。 |

||

| やっと出来ました「相対チャック」、(まあ、早い話が心棒付きのチャックを二つ作りたかったというだけです。ちょっと真ん中もってクルクル回してみたいのでつなげてみました)私が「如意棒」と言ってる理由を次からご紹介します。 |