トップページへ

工作ベース60の部屋。

● 工作ベース60基本セットを使って分割盤モード。 使い方。 (セットの仕方) ● もう一つのパンチャーモード。 ● 正確な位置へのパンチ法。 ● パンチャーモード編。 ● ドリルキリサキ編。 |

| 工作ベース60基本セットを使って 【分割盤モード】 (トップページへ) |

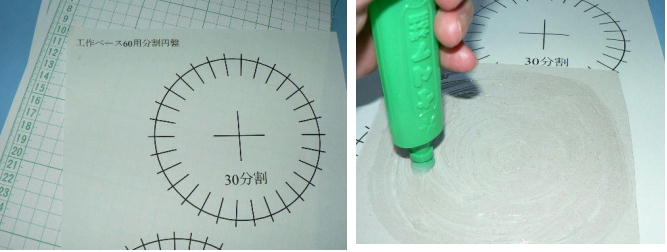

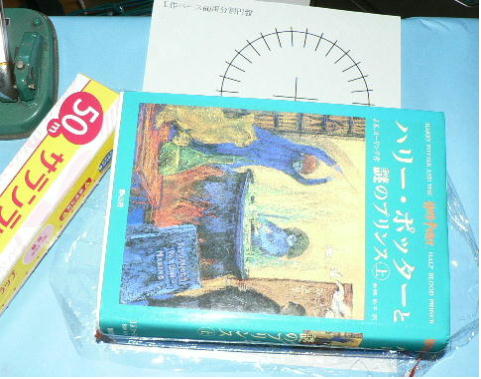

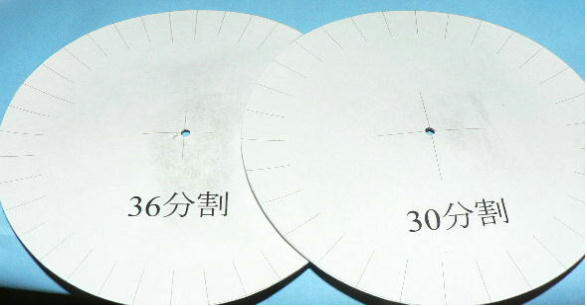

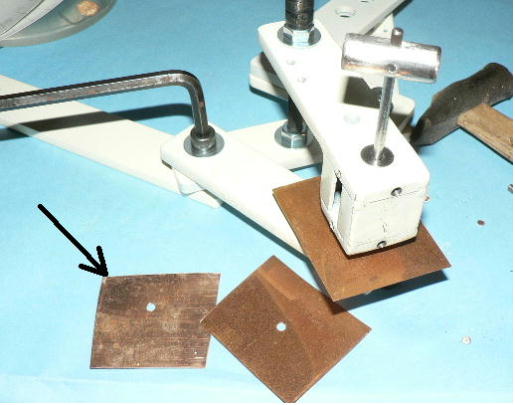

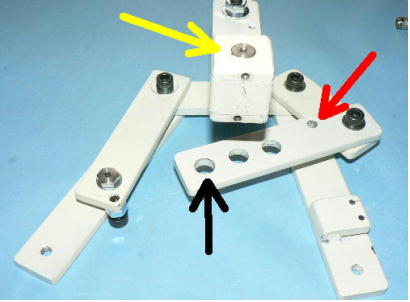

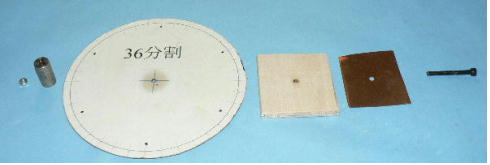

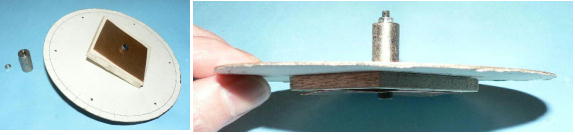

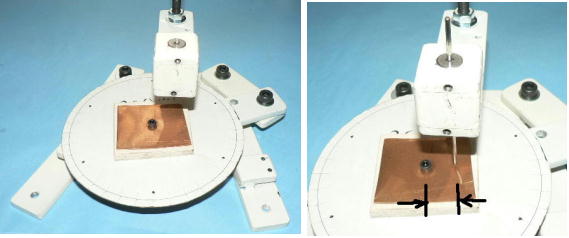

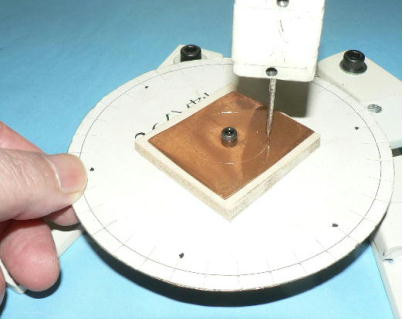

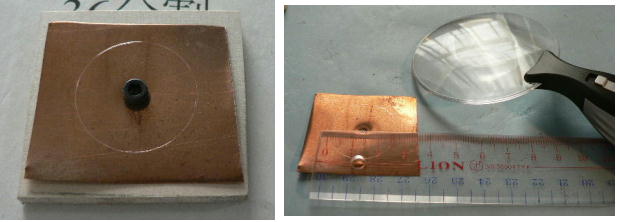

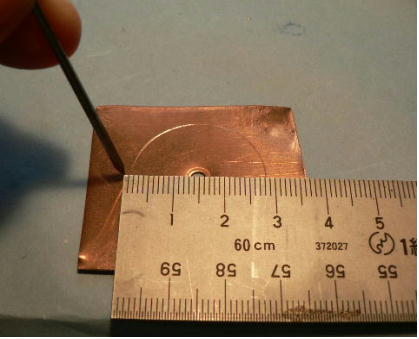

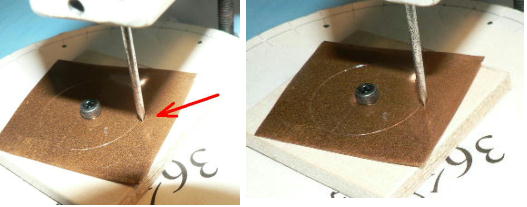

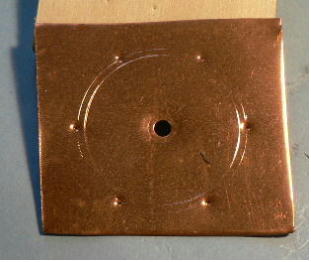

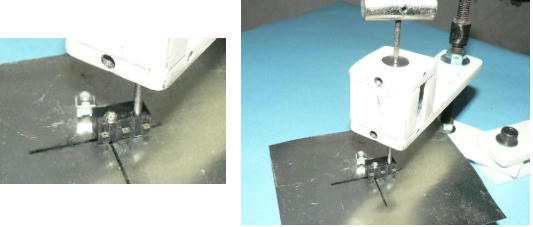

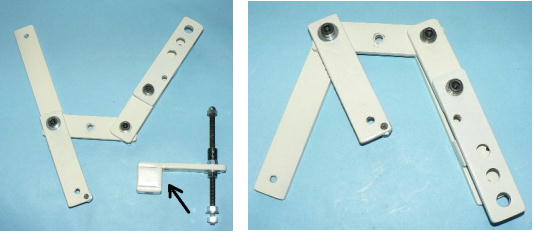

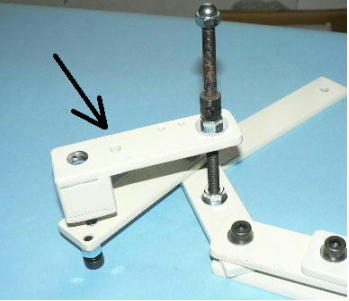

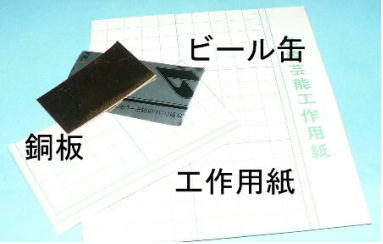

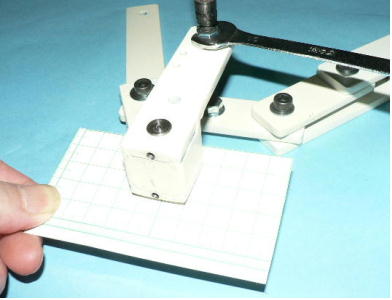

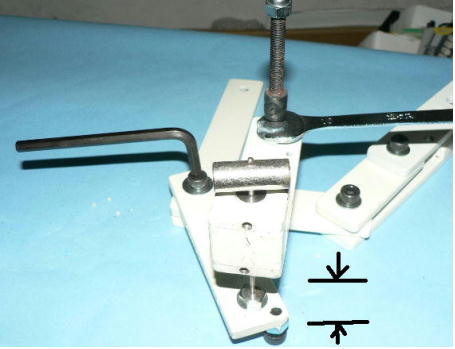

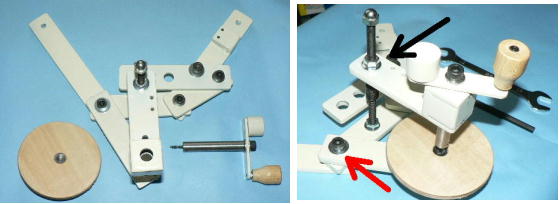

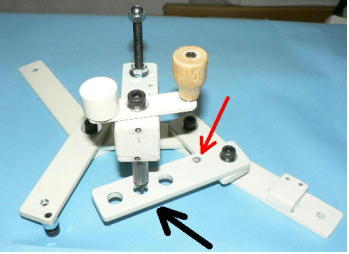

工作ベース60は原型が「手回し卓上ドリル」です。しかし穴あけの方法などは沢山あります。電動ドリルがあれば、もう何もいらないぐらいです。しかし市販の工具・道具だけではどうしても出来ない分野があります(それなり工夫すれば別ですが)円周の分割もその一つではないでしょうか。 手始めに円周の三分割を考えますと、今までは「コンパスを使って円弧を書き、交点にポンチを打つ」、又はパソコンで描画して印刷し、貼り付けてポンチを打つ、などという作業をしてきました。しかしどうも様子がおかしい、微妙にずれるのです(手作業の誤差)腕が悪いと言ってしまえばおしまいですが、三分割ぐらいでずれていたのでは歯車の制作など話になりません(コンパスでは六分割以上はとても無理)。 という訳で過去に色々やってきたのですが、現在、「これはなかなか」という方法をあみだしました。専用装置として作れば簡単なんですが、これまた分割作業など、しょっちゅうやるわけではありません、そこで工作ベース60の中に「モード」として内蔵させてみました。普段は穴あけとかパンチャーだとかその他ですが、ひとたび分割モードに変更し、付属の基準円盤を裏打ちして(印刷物)丈夫にこしらえてセットすれば、30 ・ 36分割まで、(30および36の最少公倍数の範囲になります)独自に製図すれば奇数・偶数も設計通りの分割が可能です。加工直径は 120ミリ以下です。 基本的に一部パンチャーモードを利用してのポンチ作業になります。直接作業(ドリルでの作業)も可能ですが、「マスターを作る作業」とした方が良いと思います(分割モードに変更 … なんて言ったってとても簡単です)。  左の分割の図形があるのが工作ベース60基本セットに同梱している 30と36分割の図面です。写真をとる為に「極太線」にしていますが、実際は「ドット線」です。「スピーケ゜ルラウンド」(メモリ付きルーペみたいなもの)で実測したところ、線の太さは大体 0.1ミリでした。 これをなにか薄くて丈夫なものに貼り付けます。出来れば銅板なんかが良いのですが、試しに「学校工作用紙」の裏にはりつけてみました。どちらに糊を付けるかですが、工作用紙の方にしてみました。ソリとか考えると「両面テープ」の方が良いかもしれません。  やっぱりかなりソルので、例によって(笑)ハリーポッターを重しにのせました。乾くまでちょっと休憩です。 下敷き補強するのに、なにかないかなぁと探したところ、CDとかDVDの円盤がピッタリ 120ミリではありませんか、真ん中の穴は 15ミリです。ここをふさげばなんか使えそう、しかし、直径120ミリなんて凄い偶然、(笑)しかも最近のプリンターはCDやDVD表面に直接印刷機能があります。真中の穴さえ何とかすれば基準分割円盤作りはかなり簡単になりそうです。  さて、半分ぐらい乾いたので中心に 3ミリの穴をあけます。3ミリのパンチャーモードでやります。しかしちゃんと乾いてからやれば良かった。  36分割の方を先にやったんですが、よく乾いていなかったために「探り針」が引っ掛かったらしく、ちょっとずれた所に穴をあけてしまいました。30分割の方はちゃんと注意したので「ど真ん中」です。  こんなにずれていたんじやぁ使い物になりません、作り直しです。って言うより「学校工作用紙」はやめた方が良さそうです。見た目よりはるかに「腰が弱い」し、糊をすって「湾曲」しまくり、ボール紙の方がまだましかも、下敷きとか腰のあるものにすべきでした(学校工作用紙って名前負けしてないかなぁ、ケント紙とかクラフト紙とかいうのはどうかな?)。  3ミリのパンチャーモードのついでに薄い銅板小片の真ん中に穴をあけておきます。 0.5ミリのアルミ板でも良いです。軽く針先でキズが付くものなら何でもよいです。 【使い方】 (セットの仕方)  大体こういう形にします。大体で良いです。黒矢印が「基準円盤」の軸(軸径 10ミリ)の入る穴、赤矢印は基準円盤を固定するボルト穴、黄色矢印は 2ミリのパンチモードの時使用する「サブシリンダー」です。 2ミリの案内棒を「ボンチビット」として使います。直接ドリル穴あけモードの時にも、先にこのスタイルのようにセットします。  加工する部材と下板と基準円盤をボルトでまとめて貫き通し、 10ミリの軸受けごとナットで締めます。  こんな感じになります。右の写真は逆さまで写してしまいました。  セットしたものをはめ込みました。中心軸と 2ミリの案内針の間隔は、大体 15ミリぐらいにしました。これはとりあえず直径 30ミリの円を書いてみようかな・・・としています。とりあえずです。  針を差し込んだまま円盤を回しますと、このように円が書けます(円盤はまだ固定しません)。  円が書けましたら一旦分解します。そして書けた円盤の直径を正確に測定します。「ノギス」をお持ちの方はお使いください、正確にするためにルーペ等を使います。  今回 27.5ミリぐらいでした、 30ミリの円にしたいので、半径をあと1.25ミリほど広げます。この辺は目分量になります。  改めてセットしなおし、 1.25ミリほどに書きこんだしるしに針が合うように「主軸アーム」を調整します。スパナ作業になります。やってみると意外と簡単です(この作業をもう一回やると、もっと正確になります)。  赤矢印ですが、円盤の中心から伸びた直線を「カッターナイフ」で引きます。カッターナイフの切り口幅は大体 0.1ミリですので丁度良いです。右写真黒矢印のようにボルトに幅広平ワッシャを入れて取り付けます。先ほどのカッターで引いた線と基準円盤のメモリを合わせて締めつけます。  60度間隔で 6回打撃してみました。打撃ですけど、相手は薄い銅板ですので軽く 「 コン 」です。直径 30ミリの円周上に均等の刻印が出来ました(これは別に意味は無いです。一つの例です)。 下板にベニヤ板を使いましたので、ポンチ痕が甘い感じがしますが、この後のドリル作業等にはこのポンチ痕の方が有効だと思います。  分割モード全セットです。この作業はパソコンで描画し、印刷して貼り付けてポンチ作業をすれば同じようなものが出来ます。しかし決定的な違いがあります。それはポンチ作業のとき、「ためらいが無い」(笑)という点です。位置が機械的に(貧弱ですが)ロックされているので「正確さ」が期待出来ます。 120ミリのところから 30ミリに縮小された時点で角度誤差は 4分の 1になっています。ポンチ誤差もかなり防げます。中心軸は 10ミリのストレートシャンク仕上げですから精度は期待出来ます(ま、使い方次第ですけど)。 あとはどのような場面で使うか、です。私はこれで「手作りギヤシリーズ」が出来るのではと思っております。少なくとも茶運び人形を一から手作り出来るのでは?(キットじゃなくて)。 |

|

【工作ベース60基本セットのもう一つのパンチャーモード】 (トップーページへ) |

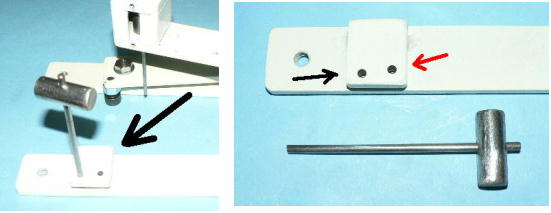

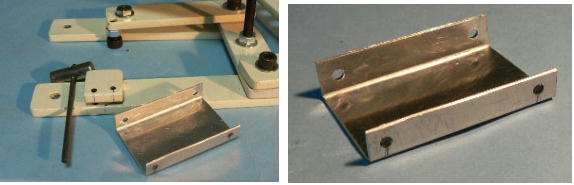

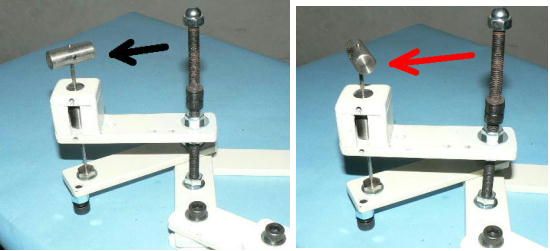

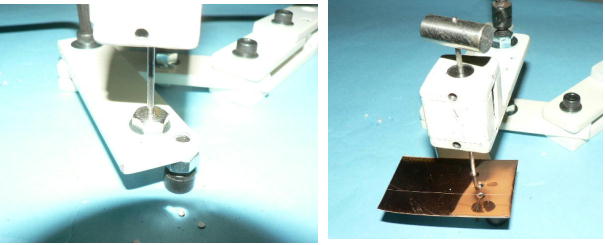

工作ベース60基本セットにはもう一つの「簡易パンチャー機能」があります。黒矢印(左写真)の部分です。 3ミリ専用です。ここには右写真黒矢印、赤矢印の二つの穴があり、それぞれ「縁」から 4ミリの所と 5ミリの所に穴があいてます。加工する寸法位置によって使い分けます。  対象はこんなかたちの「曲げ物」です。工作では、この立ち上がった部分に穴をあけて「ビス止め穴」にしたり、「軸受け穴」にしたりするのですが、今までは「平板」の時に穴あけしていました。しかし「折り曲げ時」のわずかな狂いから、正確な位置にはならないことが分かっています。立ち上がりは手前が 8ミリ、奥が 10ミリです。一つの例です。寸法に意味はありません(穴あけに何度失敗した事か)。  そこで、「穴あけを板を曲げてからおこなうことにしたらどうか」、と思いついたのです。使い方は簡単、スリットに曲げてしまった板の立ち上がりを差し込み、打ち抜きビットを入れて打撃するだけです。調整は「長手方向の位置合わせ」だけです。4ミリか 5ミリかを選びます。  注意する点は、ビットが長いので、打撃時にぶれないように垂直に打撃を加えるようにすることです。それと筒抜けですから「力加減」は習得する必要があります。 3回もやれば習得出来ると思います。  完了、(ちょっとテカってしまいました)。  実に気持ちのいい仕上がりです。手前が 4ミリの所、奥が 5ミリの所に正確にあいてます。これでこの手の穴あけ工作で失敗することがなくなりました。この曲げ物は厚さ 0.5ミリのアルミ板です(A1050P)まぁその程度しかパンチ出来ませんけど十分だと思います。この作業には「カサ上げ」するための適当な角材等 2個必要です。 |

|

【正確な位置へのパンチ法】 (トップーページへ) |

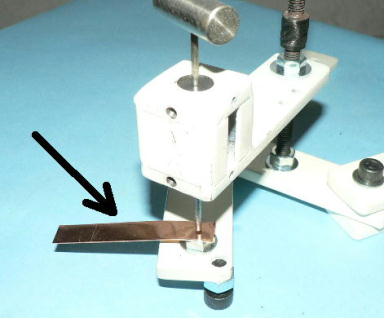

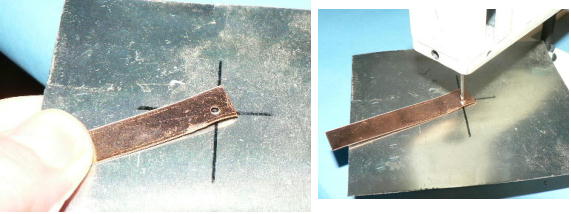

「高位置三角頂点調整法」が出来るようになりますと、正確な位置へのパンチ作業や、同じ位置への別部品への正確なコピー穴あけが、とても簡単になります。例をご紹介します。  大体 25ミリほど隙間をあけたでしょうか、このぐらいあけますと、高位置三角頂点調整法を念入りに行っても、写真の赤矢印黒矢印のように、ビットを 90度ぐらい回すと「整合」が崩れます。したがって「ユルユルスポスポ」の状態の所を見つけたら、その位置を覚えておいて、打撃時には必ずその位置で作業を行うようにします。これを忘れると「雌型特殊ポルト」の穴を崩すことになります。一度崩すとその時点で使い物にならなくなりますから、注意が必要です。又必ず注油をします。 もうひとつ注意点があります。 2ミリと 3ミリのビット先端は「竹ヤリカット」です。この断面ですと、正規の位置以外でも先端が入ってしまう場合があります。これは先端が入ってからすぐに「きつくなる」ような感触があります。その場合、180度ビットを回転させると、「コツン」とビットの先端が雌型にぶつかりますからすぐに分かります。まぁ多少の経験は必要ですけど  では、「正確な位置への・・・」をはじめます。まず適当な板にこれまた適当な穴をあけます(矢印)写真では銅板を使いましたが、出来れば 0.5ミリが 1ミリのアルミ板が良いです(多少の厚みがあった方がよい)。  正確な位置にあけたいところに十字マークか、軽くポンチします。そして先に穴をあけておいた小片を重ね合わせます。写真映りが良いようにちょっと太めのペンで書いてます。  出来るだけ正確に合わせます。そしてガイドとなる小片にあいた穴に合わせてセットします。後はそのまま打撃するだけです。  話は変わりますがこれはリミットスイッチです。私が現役だったころは右の大きさの物を「リミットスイッチ」と言っていましたが、いつ頃からか左のようにとても小さなものが出てきました。取り付け穴は 2ミリです。今回この取り付け穴をあけようという訳です。真ん中は 10円コインです。  赤矢印は 2ミリのビスです。先ほどあけた穴にリミットスイッチごと差し込んでいます。つまりもう一方の取り付け穴をあけようという訳です。  パンチャーとしては考えられない25ミリもの隙間がありますから、(普通ではこんな事はしない)このように打ち抜きビットをもう片方の穴に入れることが出来ます。後はリミットスイッチの位置を決めて打ち抜くだけです。25ミリほどの隙間ともなりますと、打撃は正確に垂直に振り下ろす必要があります。50ミリほどの釘を曲げずに最後まで板に打ち付ける程度の腕が必要です。  作業終わり、この手の作業はもっといくらでも別の方法がありますが、この方法が一番簡単だと思います。あと違う手で正確な位置への穴あけ法がありますが、別の機会に。 |

トップページへ |

|

【パンチャーモード編】 |

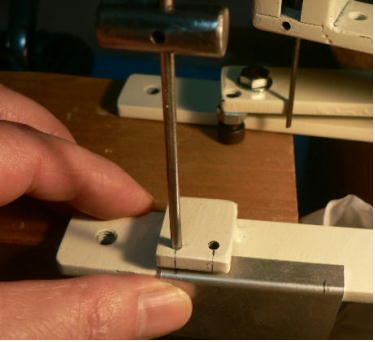

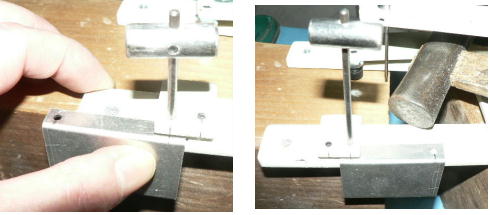

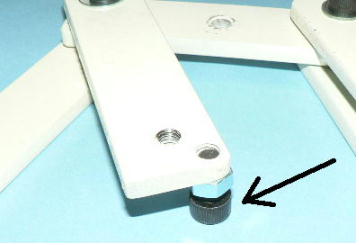

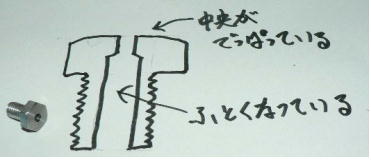

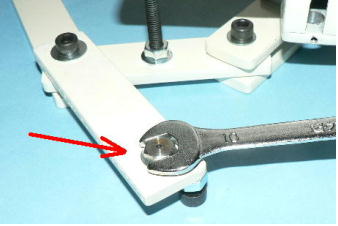

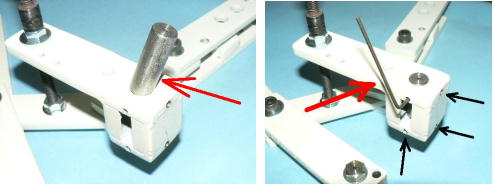

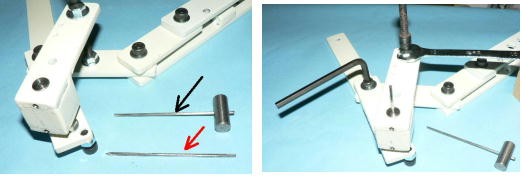

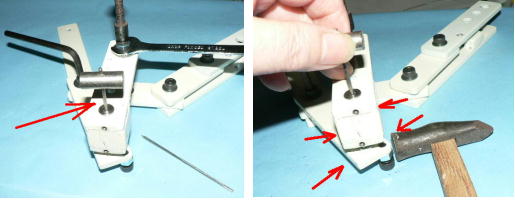

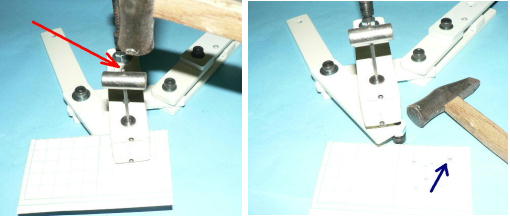

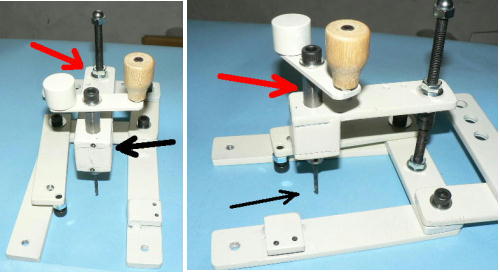

工作ベース60基本セットには、2ミリ、3ミリの 2種類のパンチセットが含まれています。通常のパンチモードをご説明します。まず本体のかたちですが、通常左の写真のようにします(角度とかは適当です)もし、作業台にスペースがあまりない場合は右写真のようにします。矢印の主軸アームは逆さまに取り付けます。通常のかたちでもかまいませんが、逆さまの方がパンチ作業がやりやすいです(私はそう思う)。  右写真のようにした場合は、矢印の衝撃吸収ポルトの頭が、ほかの足の部分より「出っ張っている」事が必要です。これは「絶対」です。ここが少しでも引っ込んでいると、打撃時に必ず「バウンド」します。バウンドはパンチ作業にとって命取りです。この出っ張りの為に全体が多少グラグラしても、パンチ作業にたいして支障はありません。  大体このようなかたちにします。パンチしたい板を入れる「隙間」は、初めのうちは材料の厚さの 1.5倍ぐらいにしてください、(かなり狭いし見えにくくなりますが、整合は取りやすくなります)慣れてくれば、この手のパンチャーではありえない 30ミリぐらい離しても作業が出来るようになります。  基本セットのパンチャー部材です。「打ち抜きビット」「サブシリンダー」「雌型特殊ポルト」からなります。  雌型特殊ポルトの断面図です(最近こういう絵がメチャクチャヘタになった)中央が出っ張っているのは、材料が多少歪んでいても打撃時にバウンドさせないためです。穴の途中から太くなっているのは、打ち抜きカスが詰らないようにです。必然的にビットは太くなっている部分まで貫通させる必要がありますが、筒抜けなので、テーブルの表面等をキズ付けない打撃の仕方が必要です(すぐに習得出来ます)。  雌型特殊ポルトを受け台にセットします。ご用意していただいた 10ミリのスパナで締めつけますが、軽く締める程度で十分です。平ワッシャは必ず入れてください、理由はポルトのネジのかたちにあります(不完全ネジ部分を避けるため)。 ここでちょっとおさらい。 緩める ・・・ フラットバー等が自由に動かせる環境です。「ガタガタ」動くのではなく、位置をキープした状態だけの隙間です。 軽く締める ・・・ 指では回らないけど、フラットバー等を少し強めに押すとなんとか動く程度の締めつけです。 締める ・・・ フラットバー等をを相当強く押すと、「動く事もある」といった感じです。 増締めする ・・・ もはや尋常の力では動かない状態にする事です。  次に「サブシリンダー」を取り付けます。所定のシリンダーを主軸アームに入れ、右写真 4ヶ所の「ホーローセット」のどれか(この写真では赤矢印のレンチが刺さっている位置)を軽く締めます。本当に軽くずり落ちない程度で十分です。一ヶ所のみです(いくつも使う必要ない、この 4ヶ所のネジは別の意味があります)。  パンチする材料ですが、最初は「工作用紙」「ビール缶の開いた奴」「薄い銅板」程度にしてください、工作用紙で十分練習することをお勧めします。  まずは主軸アームの高さの調整です。工作用紙を間に入れて挟まるか挟まれないかの高さで、「やっぱり挟まれない」程度の高さにして、「軽くナットを締めます」。  次は赤矢印の「案内棒」を差し込みます(右の写真)これは最初から「打ち抜きビット」を入れようとすると、なかなか入らないからです。入ったらレンチとスパナを使って「軽く」締めます(右写真)。  次に案内棒を抜き取り、「打ち抜きビット」をテーブル面まで目一杯入れます。軽く締まっているので簡単に入るはずです。その後、打ち抜きビットの頭をクルクル回しながら、(様子を見ながら) L型レンチ→スパナ→L型レンチ→スパナ・・・と交互にもう少し締めます。多分「くるくる回らなく」なるはずです。レンチ等の動きにつられて「バー」がわずかに動いてしまい、ビットがきつくなったのです。 そこで右写真の四カ所の赤矢印あたりを、小さなトンカチでほんの軽く トントン トントン と、やります。急に軽くビットの頭がクルクル回せる状態の所があるはずです。これは昔、鉄工所の工員さんが天井で回っている平ベルトプーリーの「メタル調整」でやっていた「技」です。教えてもらって分かるような作業ではありません、それこそ「身体で覚える技」です。たしかNHKの朝ドラでもやっていたような記憶があります(なんか町工場の物語)続けてやっていても一定の軽さ以上にならなかったら完了です。ここは「軽く締める」+アルファーなら良しとします(キリがなくなります)。  さて、いよいよ最初のパンチ作業です。パンチビットを抜き取り、隙間に工作用紙(材料)を入れます。そして赤矢印の部分を「垂直」に金槌で打撃します。ここでその強さですが、工作用紙なら軽く コン で抜けてしまいます。しばらくはその感触をお楽しみくださ、右写真の黒矢印は穴があいているのですが、てかって分からなくなってしまいました(書くの忘れましたが必ず注油します。556で良いです。でも出来ればグリスっぽい奴)。  ところで、この方法では「どこに穴があくか」分かりません、必ずあけたいところに作業する方法を述べます。まずあけたいところに先のとがったもの(この場合案内棒)で窪みを付けます。そしてその板を隙間に入れ、上から案内棒を差し込んで「手さぐり」で針先と窪みを合わせます(右写真)意外と簡単に触覚で分かります。そうしたら「そーっ」と案内棒を抜き取り、パンチビットと取り替えます。  そして打撃、今度は銅板ですので ゴン です。この力加減も実践するしかありません、ところで「必ず一撃」で抜き取らなければなりません、「二度目は無いと思え」の精神です。二度打ちするのは一度で抜けなかったからです(当たり前)穴の位置がずれてしまう可能性が高くなります。 パンチ作業ですが、一回抜いたらカラ状態でビットを入れ、整合にズレが無いか確認する習慣をつけた方が良いです。ずれてしまうと、とにかく「打撃打ち抜き」なので、一発で雌型特殊ポルトの穴を崩してしまう可能性があります。市販のパンチャーでは考えられない事ですが、これがこの工作ベース60の泣き所です(組み立てにポルト・ナットを多用しているため、打撃に弱い)。 【高位置三角頂点調整法】 (へんてこな名前ですが、かなり重要な作業なので、名前を付けました)。 「正確な位置へのパンチ法」にジャンプ  調整に慣れてくると、このようにかなりの隙間を作っても雌型との整合が取れるようになります。これが出来るようになりますと、これからの作業が楽になります。このような使い方は、この程度の装置では世間にそうは無いと思います。大体においてパンチビットがこんなに長いのは「本当はまずい」のです。打撃によっては「打撃時に湾曲」して使えなくなったりします。この辺からは「全て腕」になります(切磋琢磨がぁ)。  このぐらい離れていると、正確なパンチがとても楽になります。やっぱり「目で見える」のはいい。 使いまくって擦り減ったり、不幸にして「雌型特殊ポルト」の穴を崩してしまったお客様には、少し在庫がありますのでお分けします。メール下さい。 |

トップページへ |

【工作ベース60ドリルキリサキ編】 |

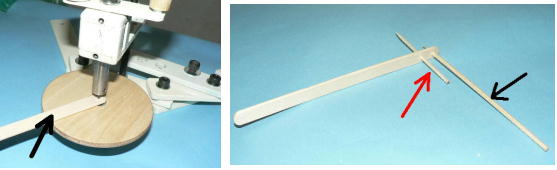

工作ベース60基本セットには 2.5ミリのドリルキリサキ(反対側は三つ目キリ)が付属しています。これからそのドリルキリサキを自在に操る方法を解説していきます。 初めに小学生低学年でも安全に使用できる形態からです。円形台を使用します。本体は上記写真左のように各足を設定します。角度とかは適当でかまいません、大体こんな形ならかなり安定します。足の三点支持とお考えください、三点支持は一番安定するかたちです。 次に右の写真の赤矢印キャップスクリューボルトの頭にはL型棒レンチを差し込み、黒矢印には別途用意していただいた 10ミリのスパナをあてがい、両方ゆるめておいて「円形台の中心」と「ドリルキリサキの先端」を大体合わせます。そして「締めつけます」(ここは大体合っていればOKです。作業の性質上正確にあっている必要はありません)。 ここで締めつけに関する私なりの解釈を述べます(あくまでも私なりの解釈です)。 緩める ・・・ フラットバー等が自由に動かせる環境です。「ガタガタ」動くのではなく、位置をキープした状態だけの隙間です。 軽く締める ・・・ 指では回らないけど、フラットバー等を少し強めに押すとなんとか動く程度の締めつけです。 締める ・・・ フラットバー等をを相当強く押すと、「動く事もある」といった感じです。 増締めする ・・・ もはや尋常の力では動かない状態にする事です。 増締め(ますじめ)とは、職人とか技術者が使う言葉です。強さは人によってバラバラです。それをなくすために「トルクレンチ」とか使ったりします。職人の中には「増締めとは思いっきり締めることだ」なんて勘違いしている人もいて、ビスの頭をパーにしたり、ボルトをぶち切ったり(笑)する人がいます。増締めは色々な検査も兼ねています(増締めではありませんが、点検ハンマーでナットの緩みとかを検査する業界もあります)。  早速穴あけ実験、黒矢印はコンビニのミニストップからもらってきたコーヒーの撹拌棒です。木材のほか、樹脂の板にも簡単に穴あけ出来ます。アルミ板(A1050Pとか)程度の金属にも穴あけ出来ます。鉄とか硬いものはちょっと無理です(かなり時間をかければあけることが出来ます)ガラス・石・煉瓦・瓦・固まった粘土・貝殻・磁器等には絶対穴あけしようなんて考えないでください、ドリルキリサキの先端が丸まって使い物にならなくなります。 ここで、工作ベース60の基本セットに 2.5ミリのドリルキリサキを選んだ理由を述べます。 小学校の工作ですと、右写真の赤矢印のように爪楊枝がらくらく入ります。黒矢印の焼き鳥の串ですと、かなりきつく入ります。ホピー工作ですと、2.5ミリと言うのは 3の0.5ミリのタップ作業用の「下穴」です。木材とか樹脂板に 2.5ミリの穴をあけますと、「タップを切らなくても」 3ミリのビスをねじ込む事が出来ます。これはかなり利用範囲が広がると思います。  円形台とドリルキリサキの先端を赤矢印のようにわざとずらして使う方法もあります。その場合は黒矢印のように適当なダンボールを「捨て板」として作っておき、中央写真のように使えば、円形台中央の窪みに関係なく小さな部品の穴あけが出来ます。何より円形台にキズとか付きません(円形台中央の窪みは、ドングリ等丸いものの安定用です)。  これも穴あけモードです。黒矢印「多機能アーム」の2番目の穴を利用して穴あけします。実はホビー工作ではこのスタイルが一番使いやすいのです。円形台を使うのはお子様用です。赤矢印の分割円盤固定ポルトは、加工物の大きさによっては邪魔になるので取り外しています。足の形は「変形三点支持」です。  ホビー工作モード(今勝手に名前付けた)で、木材に意味もなく穴をあけています。練習として鉛筆のとがっていない方に糸を通す穴をあけてみてください、ホビーモードというのがよくわかります(カスの行方に注目)。  最後に足元穴あけモードです。自分の足元に穴をあけることが出来ます。左写真の赤黒矢印にご注目ください、かなり全体が低くなっています。支柱ボルトも上下逆さまに使用しています。右写真の赤矢印のシャフトの余裕が足元(黒矢印)に目一杯穴あけします。受け台の先端に付いている「少し出っ張っているポルト」が土台の三点支持を助けています。  左がドリルキリサキを引き出して固定しようとしているところです。右の写真は、ドリルキリサキを反対に取り付けて三つ目ギリモードにしようとしているところです。三つ目ギリモードは、穴を完全な空洞にしてしまいたくない時に使用します。 ここまでやってきますと、どうしても直径 3ミリのドリルキリサキが欲しくなってきます。パンチモードで 3ミリは付属していますが、ドリルであける穴とパンチであける穴は別物です。今までのモードを使えば簡単に 3ミリのドリル付きハンドルが作れますのでお待ちください。 |

| 林ホビー工作研究室トップページへ |