トップページへ

工作ベース60の部屋。

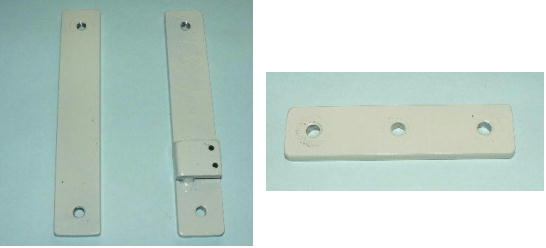

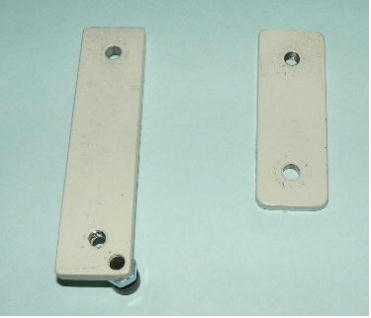

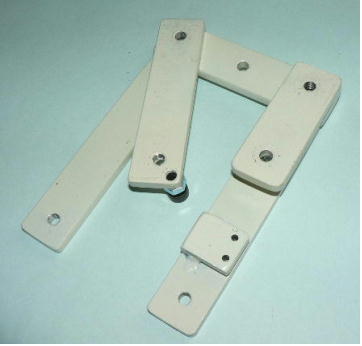

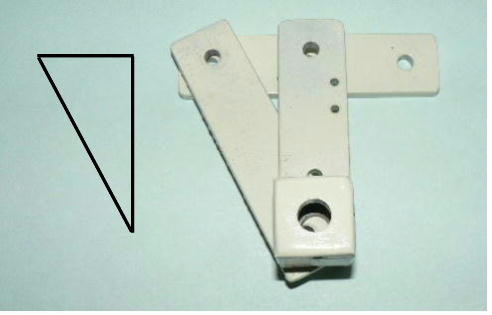

足というか土台になります。6×25ミリのフラットバーで、長さ140ミリです。2本あります。1本には 3ミリの簡易パンチ機能が付いています。右の写真は支柱ベースです。同じく 6×25ミリのフラットバーで、長さ 100ミリ、3ヶ所に穴があいています(パンチ機能については別のコーナーで)。  2本の足の上に「支柱ベースがのります。足は左右反対でもかまいません。」  左が「受け台アーム」です。中心穴のすぐそばにポルトナットが付いています。パンチモードの時の衝撃吸収用です。微妙な調整が必要なのでポルトを使いましたが、一度調整すれば後はそのままです。このポルトはわずかに出っ張っています。その訳は別のコーナーで。 右は拡張機能用のアームです。長さ 70ミリです。これの使い方は別の項目でやります。「受け台アーム」と一緒に写真に撮ったのは、この 2枚が「三段目」(一番上)になるからです。  「機能拡張アーム」(だぶります)と「多機能アーム」です。この多機能アームの使い方も別の項目でやります。  これらの 5枚のフラットバーは、このように組み立てます。もしかして分解してしまった時の覚えと思ってください。  これは組み立て図ではありません、一番肝心な中央合わせの概念理解用です(そんな大したものではありませんが)。  一番上が「主軸アーム」です。これらの 3枚の板は、端の方にあいている穴で結合することにより、「直角三角形」を構成します。この写真で言えば上の直角部分は「スパナでナットを締めつけ」て固定します。その左辺は「六角棒スパナ」で締めつけます。残りの頂点部分が一番肝心です。 ここの穴が垂直方向にピッタリ合うように先ほどの部分をスパナと六角棒レンチで締めつけながら調整するわけです。やり方は、まず「主軸アーム」の高さをアームの下側のポルトで大体決めます。この辺は適当です。その後アームの上側のポルトを軽く締めます。どのぐらいの強さかと言いますと、手で主軸アームを押したとき、「抵抗があるけどなんとか動く」という程度です。 次に棒レンチを「受け台アーム」のキャップスクリューボルトの六角穴に刺して軽く締め、先端の穴を主軸アームの大穴に移動させていきます。三角形ですから「頂点」というか「交わる」所は一か所しかありません・・・、ここで説明したのは「ドリルモード」の時の事です。ドリルモードでは、「正確に合わせる」必要はありません、原理的には「円形台の範囲以内」ならどこでも良いわけです。円形台なんか無くても良いのです。小学生のみなさんの為に、分かりやすく作っただけです(見栄え、ホビー工作の人には邪魔になるだけ・・・の、はず)(ボール盤のテーブルにボコボコ穴をあけている人いませんか?、あっ俺だ)。  支柱の長ネジです。ここは昔丸棒を使っていたんですが、メインシャフトアームを頻繁に上下させる必要があり、丸棒を使えば恰好良いのですが、工程を省略するために「長ネジ」としました。しかし普通のポルトでは少し弱いので、45ミリと65ミリのキャップスクリューボルトを頭同士溶接し、全長120ミリぐらいとしました(このぐらいの長さの物がちょっと手に入りづらいので)腕が落ちたので、溶接はへたくそですが、強度はばっちりです。  このポルトを通常は短い方を「支柱ベース」の真ん中の穴に取り付けます。通常と書きましたが、この工作ベース60は色々に変形します。ここではドリルキリサキモードです。  そして主軸アームを取り付けます。ここでは「樹脂製平ワッシャ」を使用します。これは用途によって正確な位置に固定する時、金属の平ワッシャだけだと、「スパナ」の動きにつられて締めつけるときに「動いてしまう」事を極力避けるためです。実践の結果、十分な効果があることが分かりました。  次に足回りの組み立てです。  左半分が完了しました。  これが一応完成写真です。何度も言いますが、この形はあくまでも「片づけておく」状態の形の一例です。この工作ベース60は、作業する内容によってかたちを変えます。大げさに言うと「トランスフォーム」するのです。次回からは使い方をやります。お楽しみに(特にパンチモードは必見です。私の考案した今までにないスタイルです)。 |

トップページへ |