|

林ホビー工作研究室

|

| 【2ミリのアルミ板の折り曲げに挑戦】 |

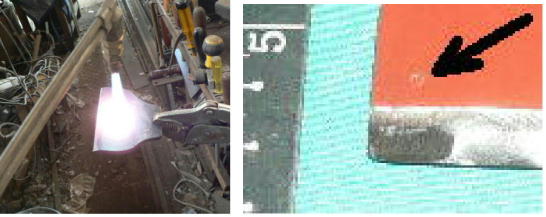

| ホームセンター等で売られている柔らかいアルミ板といえど、2ミリともなると、そう簡単には折り曲げ出来ません、折り曲げの幅も限界がありますし、辺の長さも重要なポイントになります。「肉抜き方」とか「加熱法」を使えば簡単ですが、今回は「常温」で、工作ベース300のひっくり返しM台と、「折り曲げ用タガネ」と、ハンマーでやってみようと思います。 折り曲げ用タガネとは、昔・村の鍛冶屋さんで、灼熱した金属の切断に使われていた物です。昭和に入り、板金屋さんが、トタン板の折り曲げに使い始めたようです。今でも古い金物店で、たまに見かけます。いや、検索かけれはまだ売られているかも?(子供のころ、村の鍛冶屋でよく見学していた、鉄が豆腐のように切れていた)(鉄は熱いうちに切れ)(笑)(打て?、曲げろ、とも言うかな?)。 私は 3丁もっていて現場で使っていたんですが、何十年も昔なので、影も形もありません、うろ覚えですが、作ってみることにします。本物は、かなりハガネが入っていますが、私はタダのフラットバーで作ります。なーに「アルミ板」ていどなら十分です(さすがにガム剥がしのヘラでは太刀打ちできない)。  記憶を頼りにこんなの作ってみました。厚さ 6ミリで、幅 90ミリです。たしか幅は三種類ぐらいあったと思います。これは大きい方です。大正・昭和の工具は、なぜか曲線が多用されています(笑)私もちょっと真似して、少しRをつけてみました。ちょっとデッサン狂いましたけど(なんか当時の記憶がよみがえってきたりして、よく路上で鉄板曲げたっけなー)。 左右には、ちょっぴりRが付いています。打撃時のキズが付かないようにです。これ一丁で、台所周りのステンレス板金は「バッチリ」です(笑) (笑)を付けましたが、現実は厳しいです。すぐに出来るような技ではありません。  すこしでも鋼鉄にならないかなぁーなんて思って、よせばいいのに「焼き入れ」の真似ごとをしてみました。右の写真にちょっぴり窪みがありますが、ボール盤で穴あけしようとしてみた場所です。穴があき始めたので中止しました。鋼になったら、穴があくわけが無い(これは物すごく経験してる、何本ドリルキリサキをパーにしたか)。 たしか学校で、「鉄を加熱し、急に冷却すると焼きが入る」とかなんとか教わったような気がしますが、真っ赤なウソです(笑)鉄の中には、通用しない種類があるみたいです(特に建材用はダメ)こんなの追及すると、ホビーの範囲を超えますのでやめます。 |

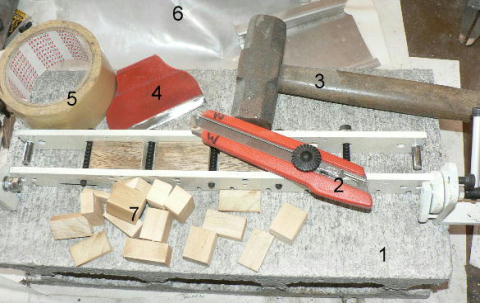

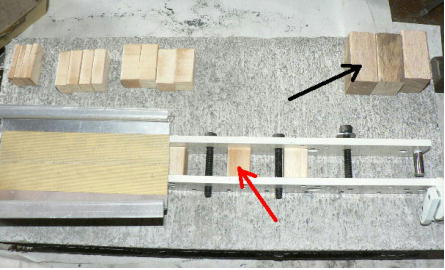

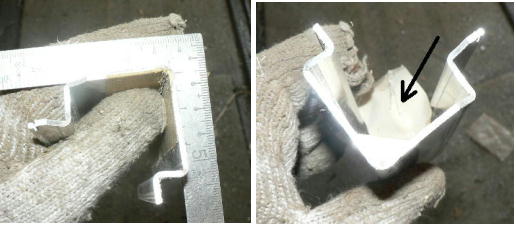

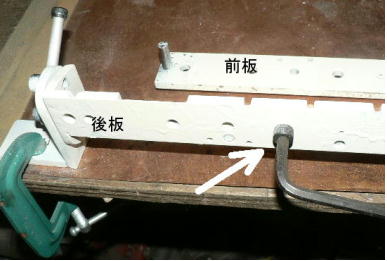

折り曲げの準備をします。1 は「ブロック」、2 ミリ厚のアルミ板の打撃折り曲げなので、ブロックの上で作業します。2 は「Wカッターナイフ」、Wカッターナイフとは、2 枚一緒にセットしたカッターです。これで切ると、0.5ミリの筋が切れます。3 は「手ハンマー」、2ミリともなると、普通の金槌では役不足です。 4 はこのあいだ作った「ヘラの親分」、(自作の折り曲げ用タガネ) 5 はタダの「布テープ」、6 は、丈夫な袋です(あのぬめっとした多分ポリプロピレン) 7 は木片です。 5ミリ 10ミリ 15ミリ 20ミリ 25ミリ 30ミリと 6種類作りました。M台のスペーサーです(工作ベース300には、現在 30ミリが挟まっています。)。  折り曲げる 2ミリのアルミ板ですが、まっさらがありません、わざわざ買うのも何なので、前にベンダーブラック30で試し曲げした奴を再利用します。こいつの真ん中あたりを今回工作ベース300の打撃折り曲げモードで曲げてみます。長さは 140ミリほどです。 いよいよ折り曲げます。  打撃の時、ヘラがずれてはまずいので、布テープを張り、Wカッターで筋をつけて、筋の中ほどを先のとがったものでかきだして「溝」を作ります。その溝にそってヘラが確実に折り曲げ線にそって動くようにします。  折り曲げ開始・・・ですが、このままではM台側に擦り傷が付きます。そこで右写真のように「ポリ袋」をひいて、キズを防ぎます。  打撃開始、折り曲げ線からずれないように注意します。ヘラをずらしながら 4回ほど打撃したら、右写真の程度まで曲がりました。  ここでスペーサー交換、幅 30ミリから、幅 25ミリの物に交換しました。つまりM台の幅を縮める訳です。  そしてこの程度まで折り曲げます。今回も 4回ぐらいでした、打撃の強さは感触?(笑)で決めます。  こんな作業を繰り返していくと、だんだん 90度に近ずいていきます。こんなに頻繁に幅を変えなくても良いような気がしますが、出来るだけ「内側直角」にならないかなぁーという実験でもありますので、(私も今回初めて)やってみた訳です。  とりあえず全体直角まで曲がりました。布テープを剥がして作業完了です。内側には Rがやっぱり付きました。大体半径 1ミリぐらいのRです。このぐらいは「しょうがないかなぁ」、こんな簡単な方法で曲げることが出来たんですから、贅沢はよしましょう。  実はこの実験は、アルミ板ではなく、 3ミリのフラットバー(鉄)を曲げたいと思っていたのでした、多分出来ると思います。まぁ万力に挟んでもいいんですが、万力だと、正確な位置での折り曲げは難しいので。 次回、工作ベース300の完璧な【折り曲げ機モード】になります。多分市販品には無い構造です。 |

【コーヒー缶上下側面切り取りアタッチメント】 |

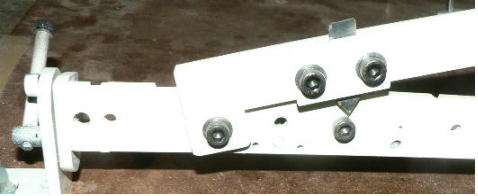

こんなのです。刃は金ノコの折れた奴で作りました。とても簡単な構造です。  工作ベース300の前板は取り外します。そして後ろ板の左から 3番目のネジ穴(ネジ穴の 3番目です)に、6ミリのキャップスクリューボルトを取り付けます。これはコーヒー缶のツバの受け台になります。  取り付けた様子、このレバーは多少きつめに取り付けます。その後「支点」に注油すると、丁度良いきつさになります。  最近は「プルタップ」は見かけなくなりました。かわりに「プルトップ」です。この取っ手の部分が付いてると邪魔なので「ちぎり取って」しまいます。そして缶のツバをポルト頭にひっかけて「サクサク」と切っていきます。本当にサクサクと切れていきます。  こんな具合に上も下も簡単に切り取れます。  切り口は当然ザクザクしていますから、金切りバサミですこし切り取ります。右の写真は注油部分をさしているのですが、右の方の金切りバサミが外れてしまいました。ハサミにも注油すると切れ味が良くなります。  改めて作業中を眺めています。これが役に立つかどうか考えています(笑)こんなの使わなくても金バサミ一丁で出来る作業ですが、ウームやっぱり楽だ。  さて、仕上げに縦に切り取りますが、当然丸まっています。昔・これを広げるローラーとか作っていましたが、そんなの無くても簡単に延ばせます。 パソコンのマウスパットのすこし厚みがある弾力がある物を使います。あと台所で使い終わったラップの芯と、手をケガしないように皮手袋を用意します。後は「ソバ打ち」の要領です。やってみると簡単です。  伸ばし終わったら、印刷されている部分にスプレーしました。これは、この後ケガキ線が見えやすくするためです。目的によっては必要ない事かも。 この後、幅 2ミリの「ハゼ折り」をしてみます。目的によっては必要ない事ですが、工作ベース300ならではの作業になります。多分市販の折曲機では出来ない作業だと思います。明日もハローワーク休みなので、つづけてやりますね。 そのあとになりますが、工作ベース300折曲機アタッチメントの最終の様子をやります。 |