|

林ホビー工作研究室

|

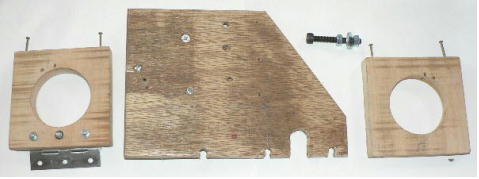

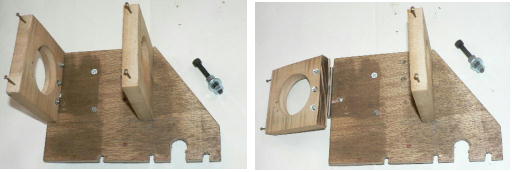

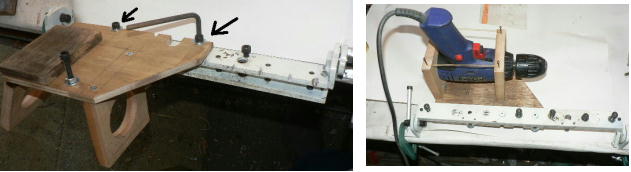

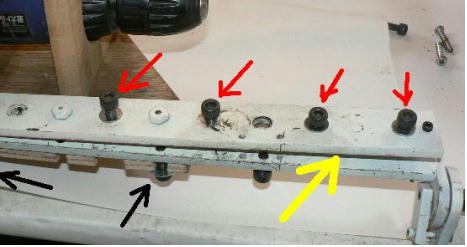

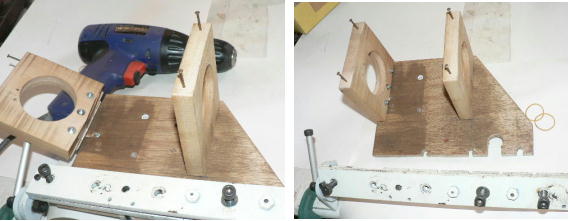

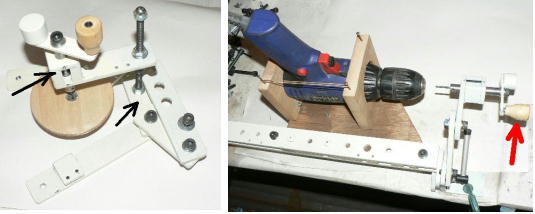

| 「工作ベース300」には、それぞれ3つのモードがあって、色々な工作に使えますが、もうひとつ【ベース】としての使い方があります。 工具や電動工具は別として、工作機械と呼ばれるものはその多くが「デン」と構えています。ある程度部屋にゆとりが無いと置けません、それとここが重要なポイントなんですが、それらの機械のほとんどが「あんまり使わない」事です(お仕事でお使いの場合を除く)。 ホビー的にはちょこっと使ったら、あとは「無用の長物」となってしまいます(でも次を考えると、捨てたり・しまいこんだりできない)そこで「工作ベース300」をそれこそ本当の「ベース」(土台)として使います。 まずは電気ドリルの合体です。出来るだけ小さい奴(物すごい工作するわけじゃないので)がいいです。出来れば「キーレスチャック」が便利です。電池式でも交流100Vでもかまいませんが、電池式は、「インパクトドリル」だと、ちょっと回転数が遅いかもしれません。 どういう訳か私はベニヤ板を使って「プーリー」を作るのが大好きです(笑)木工旋盤使えば簡単なんですが、直径4センチぐらいのプーリー 1個作るのに「木工旋盤」なんて大げさ、自作されている方も大勢いらっしゃいますが、装置全体結構大きい、(もっとも作る作品が違いますけど)それに何十個も作る訳じゃない。 複雑な構造じゃなくて・用意が簡単で・かたずけると小さくなって・使った部品は「有効利用」が出来て・・・と言いう「プーリー制作モード」てな物を作ってみます。言ってみれば「木工旋盤ゴッコ」でしょうか。 まずは電気ドリルの取り付け方法から。  ハンディタイプの電気ドリルは、手に持って扱うようにできているので、ほとんど流線型のような形になっています。メーカーによって形はバラバラ、同じメーカーでも、型番が違うとこれまた沢山の種類があって、「このように作る」とか言えません、皆様お持ちの電気ドリルの形状に合わせるしかありません、もし新たに買うんでしたら、「前方と後方の形が同心円」(又はそれに近い)の物が合わせやすいです。 私はワゴンセールで前後とも同じ円のもの?を格安で購入しました。  お尻を抑えるのに「蝶番」を使って、取り外しを簡単に行えるようにしました。右上のポルトは後ろの方の「つっかえポルト」になります。  固定しているのは 2本の輪ゴムのみです(白黒矢印)前の方は固定されています。輪ゴムだけでもがっちり固定されます(テコの原理)。  台そのものは工作ベース300の、裏側に付いている 4ヶ所のポルトの内、 2ヶ所使います(台の後方につっかえポルトが写っています)右の写真が電気ドリルを取り付けた状態です。  黒矢印はモーター台を固定しているポルトです。ここで注目していただきたいのは、赤矢印の通常の「締めつけポルト」はモーター台取り付けに「全く」関係していない事です。ですから黄色矢印の所になにかを挟む事も、赤矢印のボルトで何かを取り付けることも自由自在です。これがこの電ドルモードの拡張性の高いところです。  分解は 2本の輪ゴムを外してポルト 2ヶ所を緩めるだけです。新しく仲間に加わったのも、右写真の「木枠」だけ、これなら片づけもアッという間です。 とりあえず「ベニヤ製プーリーを作りたい」と、始めた事ですが、可能性が物すごく出てきたような気がします。この程度なら「コタツで作業」も許容範囲かも?、使い勝手は明日?です。 |

|

【工作ベース300と、電気ドリルの合体】2 |

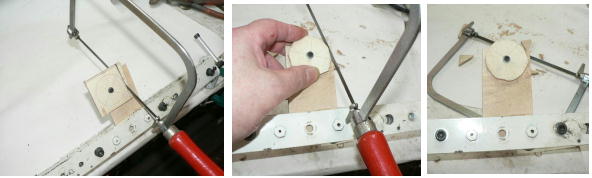

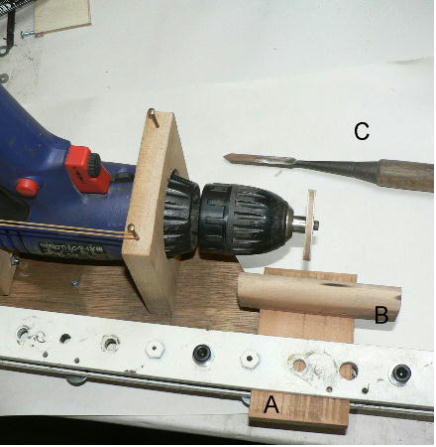

まずは材料の下地作りです。厚さ 5ミリのベニヤ板を使うことにします。ホームセンターでは、幅300ミリの物が売られています。工作ベース300は、この寸法の物を丁度挟めるようになっています。このようにがっちりと固定することが出来ます。 いくら探しても丁度良いノコギリが見つからないので、写真のような刃の荒いノコギリ(商品名ゴムボーイ、型枠現場でよく使われています。切れ味抜群)で切断しますが、がっちり台に固定されているので、刃が荒くてもきれいに切れます。  これぐらいノコを寝かせれば、ササクレも出ずに切れます。最後だけ「特に」寝かせるのがポイントです。とりあえず 50×50ミリの小片を切り出しました。  次にコンパスで直径 40ミリの円を書き、工作ベース60で 2.5ミリの穴を中心にあけます。その後、このあいだ自作した 3ミリのドリルクランクで、穴を広げます(右写真)。  糸ノコがこれまた見つからないので、「弓ノコ」で大体まあるく切っています。工作ベース300にしっかりした板の小片を挟んで、真中を軽く固定すれば、とても作業しやすいです(角度も変えられるし)このようなベニヤを丸く切るには色々な方法がありますが、コタツの上でやるとなるとこれが一番だと思います(掃除が大変?)。  中心に軸を付けて、電気ドリルにくわえるのですが、軸径 3ミリでは外周切削の抵抗で、ビスが緩んでしまいます。それとチャックの爪でネジ山が痛んでしまいます。そこで「工作ベース60」に付属の(真中の写真)中心に 3ミリの貫通穴があいた 10ミリの丸棒を使います。右写真のように固定すれば、ドリルチャックにも挟みやすいし、切削抵抗にも耐えられます。  工作ベース300ドリルモードにする前に、フリーハンドで「布ヤスリ」の上で、出来るだけ「真円」になるように削りますと、外周切削時のササクレを防ぐ事が出来ます(ベニヤって意外とモロイところがある)。  いよいよ【工作ベース300と、電気ドリルの合体モード】です(構成は初めの方の記事をご参照下さい) Aは「バイト土台」です。タダの厚めのの木片です(工作ベース300に挟めているだけです) Bが「バイト台」、本物の木工旋盤って触った事無いんですが、なんかこんな感じの台使っているのを見たことがあります。金工旋盤と違って木工ではバイトを手で操作する場合が多い為と思われます(切れ味も変化) Cは大工さんの使う「ノミ」です。適当な刃物が思いつかなかったので、先端を削っちゃって「バイトモドキ」にしちゃいました。ヤスリなんかで作るのも良いかもしれません(この辺・ミニルーター使うという手がありますが、どこかに行方不明)(今気が付いたけど、ジャガイモの芽取りつかえないかなぁ)。  V溝を削っている最中と、終わったところです。私はこういう作業が好き(笑)。  ベニヤ製Vプーリー完成いたしました。これを使って何をする・・・とか決まっていないんですが、「機械要素がコタツの上で出来る」(笑)と言うことで、機械要素なんて言ったってオモチャですけど(40ミリのプーリー作りなんて言っていましたが、良く考えたら径が小さくなってしまった)(笑)。 今日は敬老の日、近所迷惑なので、騒音出すのは自粛して遊んじゃいました。ところでとんでもないことを思いついてしまいました。相手が金属だと、とても危ない事ですが、「木材や樹脂なら出来るかも」なんて技です。次の祝日いつでしたっけ?。 ところでおとといやった「工作ベース300と電気ドリルの合体」で作ったのはベニヤ製のプーリーです。こんなの模型店に行けばタミヤのセットで80円ぐらいのが売っています。わざわざ手間かけて作るようなものではありません。 しかし私が目指しているのはWプーリーとかトリプルプーリーとかクオートプーリーです。まぁこれにしたって重ねればよいわけですけど。 ところでこれは「受動側」のプーリーです。駆動側というとマブチモーターの軸に付ける奴です。先ほどのセットでは、とても小さな「そろばんの玉」を薄くしたような奴が4個付いてます。軸径は 2ミリですから、受動側が 40ミリとすると 20対 1に減速出来ます。 このそろばんの玉を薄くしたような奴をこしらえたいと思ったわけです。3通りのアイデアが出たんですが、つい先ほど工作ベース60をいじくりまわしているうちに、「こいつを使ってやろう」という案が出ました。前の 3通りは、新たに部品を作る必要があります。しかし工作ベース60を使えば「新たに作る必要が無い」。 おまけに丸棒にセンター穴があけられます(木製スペーサーなんてどうでしょう)すると工作の幅が大きく膨らみます。問題は取り付け方向の 90度変換が 1ヶ所どうしても必要な事です。 工作ベース300には、都合がよい事に、左右に 1ヶ所、合計 2ヶ所直角変換固定が出来る穴がありました。例の垂直使用時の完全固定ポルト穴です。 |

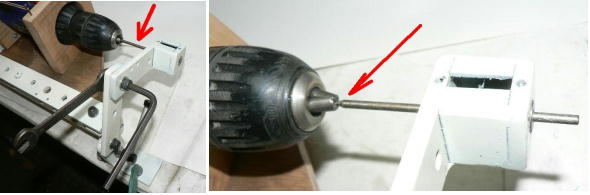

| 【工作ベース60と、工作ベース300と、電気ドリルの合体】 (簡易木工・樹脂旋盤?)。 |

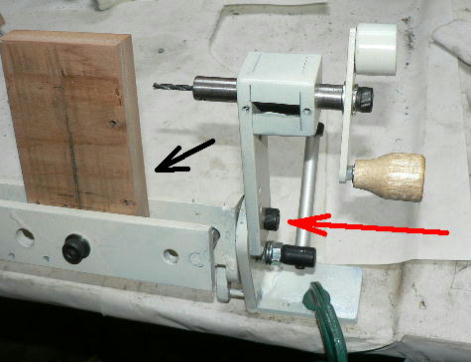

さて、いよいよ工作ベース60と工作ベース300を合体させてみます。とりあえず工作ベース60の主軸アームを工作ベース300の右の支柱上部の穴に固定してみました(赤矢印)なんと「新しい使い方発見」、黒矢印のように本体に適当な板を挟むと「横向きドリル」になるではありませんか、このスタイルは「タップ立てモード」とか「巻き線モード」とかになります。しかも取り付け強固、工作ベース300の本体回転機能を利用すれば、受け台の位置も自由自在に挟めます。これは別のコーナーで突きつめます。  使ったのは工作ベース60のこの部分です(黒矢印)右の写真はいよいよ「工作ベース60」「工作ベース300」「電気ドリル」の三種の合体です。赤矢印の手回しツマミは使いませんが、支えやすいのでそのままです。この部分が旋盤で言うところの「芯押し台」になるわけです(ネジ送りではなくて手送り?)。  「センター」を出すには、工作ベース60に付属の真ん中に 3ミリの貫通穴があいている(赤矢印)丸棒を使います。そして太さ 3ミリの案内棒(これも工作ベース60に付属です)で、ドリルとの整合を取ります(右に半分写っているのは標準装備の 2.5ミリのドリルキリサキです)。 【工作ベース60、工作ベース300、電気ドリルの合体モード】  いよいよ三者の合体です。まず直線を出します。この調整が今回の工作の命です。なーにやってみれば簡単です。ドリルの芯と主軸アームの芯を合わせるだけです。実は「加工物」が回転して、刃物が固定されていると、「セルフセンタリング機能?」みたいな性質が現れて、ひとりで刃物がセンターに進むのです。ズレはドリルキリサキの湾曲で解消されます(わずかな場合です。キリサキが湾曲しないと、でかい穴になります)。  いよいよ実験、まずは太さ 10ミリの「ラミン丸棒」を 40ミリに切った奴をチャックに挟みます。そして工作ベース60の 2.5ミリドリルキリサキが付いた奴を押しつけます。ん?「き・切れねぇーーー」まさか・・・回転が逆でした(笑)。  相手は木材ですから「センタードリル」なんか使う必要ありません、実に簡単にセンターに穴があいていきます(木材だから当たり前)、ところでこれは 2.5ミリの穴です。ストロークも 20ミリ程度しかありません、そこで反対側からも穴あけしました。その後 3ミリに広げます(別に目的なんか無いんですが、 3ミリのビス等を入れてみようかな、なんて考えて)。  中ほどが切れなかったので、フリーハンドで貫通させました。この程度ならそんなに危険はありません、しかし念のため「そろそろ」とやります。  10ミリの丸棒に、長さ 40ミリの貫通穴がセンターにあきました。時間が無いのでやっていませんが、樹脂でも出来るはずです。金属も、アルミ丸棒とか真鍮丸棒なら出来そうな気がします。これならプラスチックで穴径 1.9ミリの(マブチモーターの 2ミリのシャフトにきつく入れるため)穴をあけ、そろばんの玉をつぶしたような部品(主軸側のプーリー)も作れるでしょう、それもコタツの上で、でも。  分解・片づけも簡単、2ヶ所のポルトを緩め、 1ヶ所ポルトを取り外すだけです。新しい部品を作ることなく、新機能が実現しました。 書くの忘れましたが、絶対に防塵メガネを着装して作業して下さい。 |