見込み違い・・・

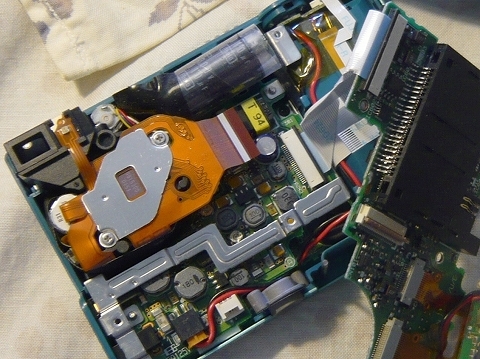

撮影可なれど、モニター不良の”OLYMPUS SP-565UZ”。

たぶん合うだろう(根拠なし)っと、部品取りにと落とした”SP-560UZ”でしたが、

中身は全く違いました...。あぁ~こうして不良在庫が増えて行く^^;)。

そして...、

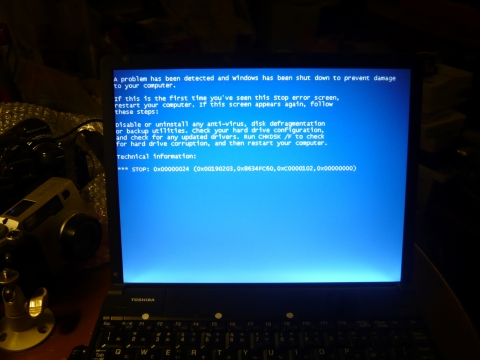

4年使った”TOSHIBA Dynabook SS1620”が今日 逝きました。

夏前から調子悪いなぁ・・・っと思いながら騙し騙しっても使っていたので、幸い

ほとんどのDATAは避難済みでした。

っても HDDがダメになっただけなので、LinuxかAndroid機として再生しようか。

試しにMeの入ったHDDを入れて見たら、あっさり立ち上がります(当然か^^;)。

しかし・・・、この頃は なんもかも簡単で良かったなぁ・・・っと懐かしむ。

カテゴリー: 工作/修理 歴・工具/道具 覚

■ やっぱりSONYは嫌い・・・”P-31修理”は保留した件と、”Finepix 1500″のちょっと手入れ。

SONYは嫌い!。

-----------------------------------------------------------------—

症状:レンズバリヤーが閉まらない。

SONYのデジカメは(デジカメに限らずSONY製品は) どれも弄り・バラし難い!、

・・・この右側一層目の基板が外れそうで外れない...。

これ以上やると 中で何か”いけないモノ”が抜けそうな気配がするので、本日

はここまでにして一旦撤退しました。

“ん?”・・・ ケースを開けたら、ちっちゃい引きバネが転がってきました。

本来、↑の引きバネが電源OFF時にレンズバリヤーを閉じるんですが、これが

外れているためフリーになってしまい 開いたままなのでしょう。

電源ONにすると、バリヤーはソレノイドで引っ張られちゃんと開いて固定される

ので、普通に撮影は可能です。

ようは、フロントパネルさえ外れれば簡単に直りそうな症状なのですが...。

8/27追記: 復旧完了

お口直しに、Fujifilm”Finepix 1500″ シャッター不具合の手入れなど。

-----------------------------------------------------------------—

症状:シャッターが時々しか切れない…。

簡単に ポロポロと外れていきます(ヤッパ、こうでなくっちゃ!)。

下層基板は、とてもデジカメのモノとは思えない粗い集積度ですね^^;)。

かなりヘタっているシャッタースイッチ…。

Fujiのデジカメのスイッチ類って、他社製品に比べて耐久性が劣るような気が

します。

比較的新しい機種でも、とくに背面の十字キーが通電不良になり易いですね。

エアーブロワで吹いてから、接点復活剤をスイッチのスキマから”シュ”しとき

ます。(この接点復活剤の缶、もう30年も前から道具箱に入っています^^)。

“■ やっぱりSONYは嫌い・・・”P-31修理”は保留した件と、”Finepix 1500″のちょっと手入れ。” の続きを読む

■ “OLYMPUS TRIP 35 (1968~) ” EE(AE)不調機分解・整備(?)。

現在 午前3時半過ぎ・・・。

今日は疲れてて逆に目が冴え寝そびれてしまい、つい魔が差して目の前にあった

不調カメラの分解を始めてしまいました。

この状態で寝ちゃったら、組み方分からなくなる&部品紛失の可能性大ですので、

こうなってはもう終わるまで寝れません….。

思ってたより簡単。

————————————————————

ネットは凄いな、こんな古いカメラの分解方法もUPしてる方がいらっしゃる。

一応シャッターは切れるが、EE(セレン式シャッタースピード制御) が効かないと言う

不調物件です。

よくよく見ると、セレンセンサーに連動する絞り羽が固着し動いてないようです。

“TRIP35” 1968年(昭和43年)発売、”バカチョンカメラ”初期の名機(?)ですね。

■ 修理依頼覚書 ”ガラスの割れたフィルター枠を除去” 。

■ 自転車修理覚 “後輪バースト・交換”。

道路にあいてた”穴”を乗り越えた途端、背後で”パッカァ~ン!”っと

すんごい音がしまして、これは “やったな...”っと思ったらやっぱり...。

5cmも裂けてる...Orz。

-----------------------------------------------------------------—

ガタピシャ・・ガタピシャっと、この状態で3km程漕いで帰って来ました...

あぁしんどかったぁ...。

まるで撃たれたみたいな、見事な裂け様ですな。

当然もうこうなったら修理は効かないので、チューブ・タイヤとも保管して

あるモノ(中古)と交換しました。

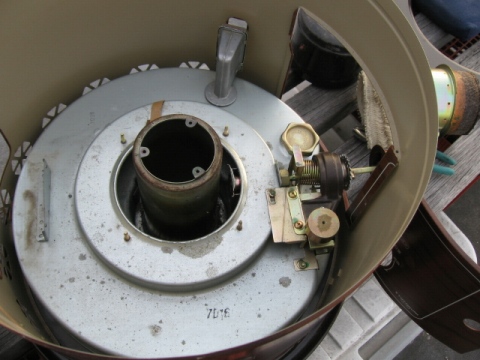

□ “火鉢型 石油ストーブ/コンロ” のメンテ。

“火鉢型 石油ストーブ兼コンロ”のセコメンテ記録です。

この作業自体は3年ほど前に行ったものですが、写真だけ撮って記字に

するのをコロっと忘れていました^^;)。

先日、oink! さんが”中華製石油コンロ“を話題にしておられるのを拝見して

これの事を思い出したので、後事の備忘録として改めてまとめておきます。

-------------------------------------------------------—-

トヨクニ(株)製 “かまくら”、昭和55年前後の製品ではないかと思います。

昭和30~50年代までは、このような丸型の他、長火鉢を模した角型や

ガス式など多様な火鉢型ストーブを様々なメーカーが製造していました。

現在は、トヨトミとコロナが僅かずつ作っているのみのようで、2011年の

震災時には災害時用とてして一時脚光を浴びていましたね。

分解

-------------------------------------------------------—-

五徳を外したら中はスカスカ。

ビス3本を取るだけで外板は簡単に外れ、メンテ性は抜群!です。

主要機関部はこれだけ。

根元の蝶ナット4ヶを取れば、燃焼筒受けと着火レバー部が・・・

一体に外れます。

もうこのモデルは”ガラスしん”ですね(先の方がかなり痛んでいます)。

これより古い型は、”綿芯”だったり”耐震自動消化機構”がなかったり

するので、もう現在では実使用には適さないと思います。

そして、芯筒の根元の割りピンを・・・

外すと、・・・

火力調整用ダイヤルシャフトが手前に引け(完全には抜けない)、・・・

芯筒が上にすっぽり引き抜けます。

“芯”は、このプレスで抜かれた爪に引っ掛かっているだけなので、

内側に折るようにすると簡単に外れます。

※灯油でベタベタになりますので、対油性ゴム手袋は必須ですね。

芯筒の上下機構も至ってシンプル。

“ガラスしん”なので、”からやき”も可能です。

“綿芯”だと、空焼きしてしまうと芯自体が燃えて使えなくなります。

このストーブの製造元 “トヨクニ” という会社は今はもうありませんが、

替芯はサイズさえ合えば他社製でも使えるそうです。

まぁ、普通に使っててもガラス芯なら5~10年は持ちますが。

セコメンテ。

芯を組み付けると時、規定の線より2~3mm上に出しておきました。

-------------------------------------------------------—-

燃焼部組み立て後、芯をイッパイに出した様子。

先っぽの一部が傷んで不揃いになっているので、・・・

芯を上に2~3mm出した分ハサミで切り揃えました。

構造がシンプルでメンテも楽、何処かが壊れても簡単に修理可能・・・

そもそも壊れる様な所がない。 こう言う”機械”は大好きです!^^)。

■ 全自動洗濯機の蓋センサーの修理(?)/ロックの無効化。

“蓋が閉まっていない!”と ピィーピィー煩い洗濯機を黙らせる。

-------------------------------------------------------—-

警告が出る原因は、蓋が閉まっている事を検知するセンサーが馬鹿になっている為と思われる(まぁセンサーつっても、蓋のポッチがレバーを介してベロ接点を押しているだけなのだが)。

接点のリード線を途中で短絡(ハンダ付)し、常に”蓋は閉まってまっせ”状態にすればOKであろう。

ついでに、蓋をロックするパーツを全部外してしまった。

ソレノイドがガチャガチャ言うが、これでもう蓋が何時でも開けれる。

1/4 追記覚:再発….。

-------------------------------------------------------—-

しばらく機嫌良く動いていたのに、また”ピィーピィー音”が頻発するようになった。再度分解し動きを見ていると、どうもソレノイドの滑りと、それを見ているマイクロスイッチの接触も怪しいようだ。とりあえず、シリコン系の接点復活剤を噴霧し様子を見る事にした。

保護中: □ 修理覚 “緑壱号” スタンド(バネ受破損)・ペダル(割れ)・リアタイヤ(亀裂) =交換

■ 双眼鏡を、水洗いしてはいけない...。

先日、(小汚い^^;)ジャンクの双眼鏡を入手した。

接眼部に”泥”のよなモノがこびりついていたので、「ちょっとくらい大丈夫だろう・・」っと、

レンズにかからない様に水に漬けてブラシで擦ったら、見事に内側に入ってしまった...

まぁ あたりまえか。

陽干してして見たがダメだった。

-----------------------------------------------------------------—

a:半日陽に当てて干して見たが、水気はまったく抜けてくれなかった。

b:このままでは中のプリズムも曇りそうなので、ダメ元で分解をはじめる。

■ 一斉パンク修理。

前輪X3 (ウチ2本 タイヤも交換)と後輪用チューブx3(ウチ2本 修理不能で廃棄)を

何時ものリサイクルセンターに持ち込み、半年分のパンクを一斉修理して来た。