正確な穴あけの幻想 !! 。

2003.10.2

〔センターポンチとセンタードリル〕

![]()

![]()

正確な穴あけの幻想 !! 。

2003.10.2

金属板への穴あけ作業には「センターポンチ」作業はかかせません、理由は勿論「あけたいところにキリサキを固定」したいからです。なにしろ「クボミ」を作らないことにはツルツルすべってどうしょうもありません、ところでこの作業をするのは「現場職人」と「ホビーの方」だけです。(おおむね)

大量生産の工場では「まず」使っていません、理由は「正確な位置に穴があかないから」です。この正確な位置とはどのぐらいの数値か?といいますと「現場職人の世界」ですと 0.2ミリから1.0ミリぐらい、「ホビーの世界」ですと作る物によりますが 0.1ミリぐらいでしょうか、(エンジンなど超精密加工は除く)工場の場合はいきなり「ミクロン」の世界になります。(下請け工場で 0.1ミリも誤差があったら即取引停止だぁ)

取り付け職人の世界では金属板への穴あけは大抵が「結合」なので、たとえば

3.0ミリのネジ穴ならば3.1ミリか3.2ミリの穴をあければ結果オーライという訳です。

なぜセンターポンチ作業が必要か?。

これは市販されている「ドリルキリサキ」の形状にその原因があります。(最近種類は少ないですが、センターポンチの必要ないキリサキが市販されています。しかし切れなくなったら終わりです・普通の人では研げない)ホームセンターや日曜大工センターで購入出来るキリサキは角度が 118°の奴です。

一般には流通していませんが、ちょっとウンチクかたりますと “118°軟・硬鋼” “125°銅 青・黄銅” “135°18Crステンレス” “150°Mn鋼” “60°木材・ファイバー” “160°鋼板” “90°プラスチック・アルミ”と、昔の資料にあります。

(私は118°と90°の2種類しか見たことありませんけど)

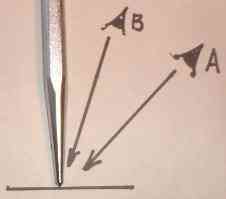

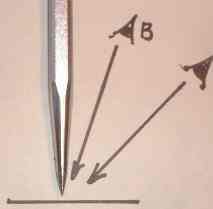

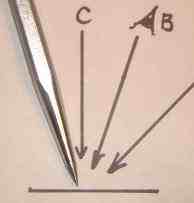

これは「スピーゲル・ラウンド」というルーペに目盛りが付いた奴です。覗くと 0.1ミリ単位で目盛りが読め、目盛りと目盛りの間は目算で 0.01ミリ程度見当がつきます。今回はこれでしらべました。

一番左が きれいに118°なのがわかる向きで撮った写真です。あとの3枚は「チゼルポイント」という刃のついてない部分を撮りました。この錐は9ミリと10ミリですが、ほかの寸法の物も同じような形態です。この部分に刃をつける技術がありますが、6ミリ以下のキリには私は出来ません。

この部分の寸法を実測しました。

2.0ミリ−0.5ミリ 3.0ミリ-0.6ミリ 4.0ミリ-0.8ミリ 5.0ミリ-1.0ミリ 6.0ミリ-1.4ミリ

7.0ミリ-1.5ミリ 8.0ミリ-1.5ミリ 9.0ミリ-1.6ミリ 10.0ミリ-1.7ミリ

大体こんなところでした、ここから出る結論は、「センターポンチで作るクボミの外径は2ミリもあれば十分」ということになります。(最近ボール盤にセンタードリルを取り付けて下穴をあける方が増えているようです。センタードリルの先端は

1.0ミリ 1.5ミリ 2.0ミリとありますから丁度良いですね、後ほど)

さて本題です。この「チゼルポイント」の部分はまともな切削が出来ません、ですからセンターポンチで作ったようなクボミがないとツルツル滑る訳です。そういうわけで「センターポンチで作るクボミは、このチゼルポイントより大きくなくてはならない」・・・という重要な問題があります。(クボミが小さくてもうまく引っかかってあく場合もありますけど、その場合は大抵思いっ切りドリルを押しつけて板を湾曲させている場合が多い)

このチゼルポイントの部分は刃ではないのならなぜ穴があくのでしょうか、私にはよくわからないんですが、多分摩擦熱で軟化し、押しのけられるのではないかと思われます。切れないキリサキを思いっきり押しつけて回転させているところを下から覗いたことがありますが、中心からだんだん赤くなって押し出されてきましたから。(危ないですよ)

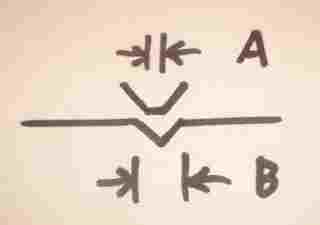

こんな具合に A<B の必要があります。

ところでセンターポンチ作業をするとき、下の台は何を使っていますか、普通に考えると「金敷」ですが、「アルミ板」とか「トタン板」とか厚みが

1.5ミリ以下の場合は注意が必要です。先ほどのクボミのデンでいくと「センターポンチ」の先端が金敷に当たってしまい、先端を痛めてしまいます。(すぐ研ぐはめになる)

私はこのように角材の「コバ」を利用しています。

左が木材の台、右が金敷の台で打ったクボミです。

裏です。金敷の方はほとんど出っ張っていません。

出っ張らない金敷の方がよいように見えますが、前述したようにセンターポンチが傷みます。それから写真ではわかりずらいのですが、金敷でやった側は表面がカルデラのように盛り上がっています。キリサキが安定しません。

それでは「センターポンチ」で何故正確な位置への穴あけは出来ないか?という問題と、そこそこ正確な穴あけ作業の方法は・・・です。実はセンターポンチが悪いのではなく、ドリルキリサキの方に原因があります。(センターポンチで正確な位置への作業は簡単です。最近「オプティカルセンターポンチ」というのがロボット制作者の間で流行ってます。あとで猿まねしますね)Veritas Optical Center Punch (リタイア軍団長様より情報いただきました)2003.10.2

たとえば部品図を紙に印刷し、板に張り付けたとします。穴をあける位置には十字線を印刷したとします。線の太さは

0.1ミリが印刷出来るプリンターだとよいのですが、普通は0.2ミリでしょうか、又はアルミ板に直接ケガいたとします。実測したのですが、ケガキ針の重さのみで引いた線は

0.1ミリの太さがありました。ちょっと指先に力を入れるとあっというまに 0.2ミリほどになります。

左は購入した時そのままの 90°の物、右はグラインダーで研いでかなり鋭くした物です。鋭い方でつけたクボミはそのままでは使えません、あとから 90°の方で打ち直します。二度手間になりますが、かなり正確に打てます。

左の写真は 90°の従来の物、A点から見るので合わせづらいです。中央の写真は鋭く尖らせたのでB点から見ることが出来、かなり正確に合わせられます。右の写真はセンターポンチを少し斜めにして真上から合わせている例です。

この鋭いセンターポンチでも 0.05ミリほどずれることがあります。そんな場合は90°のセンターポンチで二度打ちするとき、「修正方向」に傾けて打つと直すことが出来ます。この鋭いセンターポンチを使うときは絶対下の台は木材のコバ面でないと一発で先端がつぶれます。

ちょっと長くなってしまいましたので、何故「穴あけ中に位置がずれるか」は別の機会に。(でも二度手間になりますが、この鋭いセンターポンチで作業すれば、穴あけ誤差は

0.1ミリ以内にはなろうかと思います。腕次第ですけど)

追記・・・ボール盤で真っ直ぐな穴は「まず」あかないっ、と思った方がよいです。ま、薄い板にあけている分には問題ないですけど。(これ又理由が沢山あります)

2003.10.2

_