[色々な折り曲げ・その5、単純近差段違い折り曲げ]

折り曲げはもう良いかなーと思っていたんですが、ご要望があったので

とっても簡単な「手曲げ」で出来る段違い曲げをご紹介します。

左から 1ミリ 2ミリ 3ミリ 4ミリ 5ミリの段差です。(それ以上も勿論出来ます)

2004.1.17

林メカトロ工作支援室 折り曲げ機 手曲げ

[色々な折り曲げ・その5、単純近差段違い折り曲げ]

折り曲げはもう良いかなーと思っていたんですが、ご要望があったので

とっても簡単な「手曲げ」で出来る段違い曲げをご紹介します。

左から 1ミリ 2ミリ 3ミリ 4ミリ 5ミリの段差です。(それ以上も勿論出来ます)

2004.1.17

折り曲げ・・・というのは「局所に多大な力を」かければ良いわけです。本来なら巨大な油圧シリンダーで「ジワジワグイグイ」押して行けば良いわけです。車のジャッキを使う折り曲げをHPで公開されている方もおられます。折り曲げにはいったいどのくらいの力が必要なのでしょうか。

実はたいしていらないのです。講道館(弘道館?)柔道の教え?と一緒で「ツボ」さえ押さえればOKです。ではその「ツボ」とはどこかといいますと、「曲げたい部分の前後1ミリ程度の範囲」に集約されます。(多分)

と いうわけで、その1ミリのところに集中してお読み下さいませ。(勿論独断と偏見です)

これは段差2ミリです。(アルミ板厚1ミリ、柔らかいけど)

(キズがあるのはその辺の奴だから)

今回の主役はこのアングルと平鉄です。別に鉄でなくても良いです。(丈夫なら)あちこち穴があいているのはどのような大きさとか形とか曲げる対象が決まっていないので「万能型」にするためあけただけですので、目的の寸法にすれば少なくてOKです。

もう一つ重要なのがこの取って付きアングルです。タダのアングルの両端に木材で取っ手を付けただけですが、とても重要です。「最初の1押し に、全神経を集中」する必要があるからです。(と 言っても大したことないですけど)

こういう感じで使います。

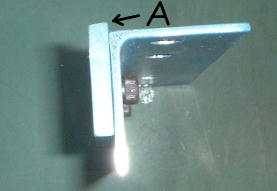

ちょっとわかりずらい写真になってしまいましたが、Aの部分は90度ではなく85度ぐらいになっています。折り曲げ部分を90度にするにはどうしてもこのようにする必要があります。右はセットした状態です。すでに1度曲げた板を段差1ミリに調整して組み込んだところです。

段違い曲げ寸前です。

W万力で固定します。全体重をかけますのでしっかり固定する必要があります。

そんでもってこの取って付きアングルで先ほどの1ミリを意識しつつ「グイッ」とやります。ここで躊躇してアマアマにやりますと「なめられて」どうにもならないR付きになります。(叩けばなんとかなりますけど)

なめられずにすんだ状態です。この感じはやってみないと。、

「コノヤロー」ってな感じで。

と、いうわけで今回作った工具です。

私的にはこういった工具は普通使いません、大抵その辺の物で間に合わせてしまうからです。でもあれば便利だと思います。あとはそれこそ「創意工夫」で頑張りましょう。

なんか・・・ まだまだ続けなくては の 予感が。

2004.1.17