[色々な折り曲げ・その0](ゼロ)

京都の千枚漬け風折り曲げ法

準備に5分、工作に10分で折り曲げ作業がはじめられます。

費用は500円ぐらい。

2004.1.7

林メカトロ工作支援室

折り曲げ機 折曲機

祝・電脳壁新聞掲載記念

[色々な折り曲げ・その0](ゼロ)

京都の千枚漬け風折り曲げ法

準備に5分、工作に10分で折り曲げ作業がはじめられます。

費用は500円ぐらい。

2004.1.7

なんかここ2・3日アクセスが増えています。多分折り曲げの巻をやっているせいだと思いますので、ここで一つ「電気ドリル」等を使わないメチャ簡単な折り曲げ装置をご紹介します。費用も500円ぐらいです。

こーんな曲げ(今回は幅80ミリまで・工夫により広がります)

が出来ます。材料もその辺にある物ばかり。

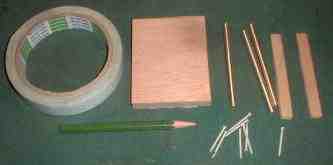

材料です。 両面テープ ベニヤ板厚さ10ミリで 80*60 ぐらい 5ミリ真鍮パイプ長さ 80ミリ*3本 5*10*80 ぐらいの木 2本 釘8本 以上、鉛筆は大きさ比較用です。

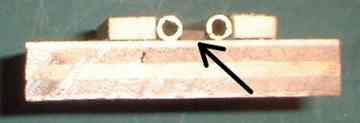

まず両面テープを貼ります。そして木を張り付け釘で固定します。真鍮パイプを3本並べて張り付けます。最後に残りの木を張り付け、釘で固定して出来上がりです。(両面テープは必ず使う必要があります。パイプの広がり絶対防止とある程度の固定です)

断面です。この後真ん中のパイプを取り除きます。

ところでパイプではなくタダの丸棒でも良いです。

後で気がついたのですが、このままだと角度が付きすぎるので溝を矢印のように何か(木)でうめたほうが良いです。

2ミリ厚さの真鍮板です。大きさは適当ですがこれは 80*100ミリです。下の面はヤスリで削って「片刃」状になっています。(これは前に作った奴です)この押し板は別に真鍮でなくてもよいです。鉄の方が良いのですが片刃にしやすい真鍮にしました。サンダーとか持っている人は鉄板の方が丈夫です。(写真の板は裏に半田付けで補強しています)

その他の材料です。なんでも良いのですが我が家では今塀の工事をしているので「ブロック」を一個持ってきました。それと1メートルぐらいの角材1本、それから何故か「ツルハシの柄」があったのでこれを使います。タダの角材(適当)で良いです。とにかく「京都の千枚漬け」が出来るような仕掛けが出来れば良いのです。

ブロックの下の穴に角材を入れ、前に作ったパイプ式「受け」をおきます。おくだけです。固定する必要はありません、それから上の穴に角材(柄)を入れ、なんか木片で高さを調整します。つまり真鍮板を立てかけ、力の入るような仕掛けにします。

では使ってみましょう。

台の上に曲げたい板を載せます。そして真鍮板を立てて上の棒をのせます。真鍮板の片刃の先を正確に折り曲げたい位置に合わせます。勿論パイプの中心になるように調整します。片刃の方は正確に合わせる必要がありますが、下の台の方は大体でも大丈夫です。曲がっている最中に勝手に補正されます。

おもむろに「グーゥイ」と押し下げます。「グィッ」ではありません、(まっ好みですけど)横から見て好きな角度に決めます。(普通は90度)ブロックと押し曲げ部分の距離ですが適当です。実際にやってみて好みの距離を出せば良いです。板が厚かったり硬かったり幅が広かったりで色々変えれば良いでしょう、それから木材(テコ)の長さも関係します。

肉抜き法を併用すれば2ミリのアルミ板でも楽々曲げられると思います。曲げの正確さは「片刃を合わせる」腕にかかっています。まぁ折り曲げ部分に軽く「スジ」を引き、それに引っかけるようにでもすれば楽々でしょう。

京都の千枚漬け製法のような折り曲げ機構、いかがだったでしょうか、この他にも沢山の折り曲げ法があります。作るのが楽な順にご紹介しますね。

2004.1.7

「叩くの有り」だともっと簡単に折り曲げられるのですが、(たとえば何かに挟むとか)仕上がりの美しさを考えると・・・ ですね。