本格的な折り曲げ機、費用 2.000円ぐらい、(嘘みたいでしょう))

厚さ1ミリのアルミ板まで、幅210ミリまでです。現在のところ「谷折り」専用です。

アタッチメントの製作により、新たな曲げが可能になります。

2003.8.26

〔折り曲げ〕2

本格的な折り曲げ機、費用 2.000円ぐらい、(嘘みたいでしょう))

厚さ1ミリのアルミ板まで、幅210ミリまでです。現在のところ「谷折り」専用です。

アタッチメントの製作により、新たな曲げが可能になります。

2003.8.26

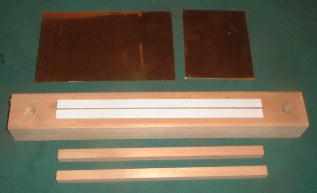

材料です。左の木材から。

30*40 長さ300ミリぐらいの角材2本、10*10ミリの角棒長さ210ミリぐらい2本、長さ120ミリ・幅50ミリぐらいの板2枚です。寸法は全て適当です。折り曲げたい幅に合わせれば良いと思います。右の写真は上の方が3分の長ネジです。長さ200ミリぐらいに2本必要です。ナット6個・角座金6個と、5ミリの真鍮丸棒長さ210ミリで3本必要です。これらの寸法は今回「曲げ幅200ミリ」に設定したための寸法です。(これらは建材屋さんで購入出来ます)

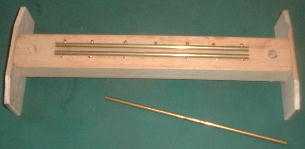

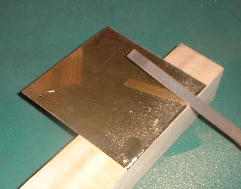

加工に入ります。左右の穴は10.5ミリの木工ドリル(前に作った奴)であけます。上の方に写っているのは1ミリ厚の真鍮板です。「押さえ刃」になります。高さ100ミリで幅は折り曲げたい幅によります。今回は160ミリと80ミリにしました。(これも意味があります)加工ですが、角材に両面テープを張り付け、10*10ミリの角材を接着した後、釘止めします。隙間は勿論1ミリです。真鍮板を挟む構造にします。(出来れば少しきつめに)

こんな感じになります。これは「押し刃」のアームです。

次ぎに下部の受け部分です。両面テープを利用して5ミリの真鍮パイプを3本張り付けます。

こんな感じですね、外側に釘で固定します。

あとでわかったのですが、これは失敗でした、後ほど。

両側に板を打ち付けて安定した台にします。

真ん中の真鍮パイプは取り外します。もう使いません、これで下部は完成です。

左右にボルトの柱を立てるのですが、あけた穴は10.5ミリです。ボルトは約9ミリですのでガタがあります。ボルトに適当にテープを巻き付け、締め付けたときボルトが「穴の中心に」なるようにします。理由は上部のステーの「自由度」を増す為です。

1ミリの真鍮「押し刃」を作らねばなりません、ヤスリで片側のみを削って「方刃ナタ」のようにします。この部分を丸めた物にすればRの付いた折り曲げになります。余裕があるとき試してください。

完成です。右下の物は商品名「クランプナー」という物で、17ミリのナット回しです。土木作業で型枠作業にナットの早回しに使われる物です。建材屋さんで700円ぐらいで購入出来ますが、無くても良いです。(その変わりナットを回すのめんどい

早速使ってみます。とりあえず幅110ミリ、奥行き82ミリ、高さ20ミリの単純な箱?を作ってみます。1ミリのアルミ板です。こんな物でもノウハウが色々ありますがどうしましょう。

競合部分の接点には穴をあける・・・だとかハサミで切ると曲がるので油を付けてノコで切る・・・だとかそのうちに。

80ミリの押し刃に取り替えて次の曲げをします。

押し刃が曲がってしまった。

半田付け補強して再度挑戦 !! 。(半田って結構丈夫)

曲げている内に色々な事がわかりました。幅80ミリの「押し刃」はひん曲がってしまいました。半田付けで補強しました。それから真鍮パイプの押さえは釘だけでは少し弱いようでした、これらを改良すれば十分実用になる、という感触を得ました。

で、曲げ終わったのがこれです。錐付きモーターは大きさ比較用です。

それにしても写真を撮るのは難しいですねぇ、こっちの才能はあたしゃゼロかな。

2003.8.26 電動工具を使わないのはシンドイ。

それにしてもロボット作りが近づいてきましたね、「ラジコンサーボ」を使うならもう出来ます。でも私はいやなのでもう少し道具を作ってからにします。(今、ロボワンとかソフト屋さん全盛がクヤシイのだーーー)

2003.8.25 前実験。

〔折り曲げ〕

金属板を折り曲げるにはそれなりの方法か治具か工具・機械が必要です。

古来からある方法+私の考案した方法合わせて8種類ほどあります。(もっとあるかも)

今回は1番オーソドックスな方法です。

(メチャ簡単な折り曲げ機を作りましょう)

(ちょっと時間がなかったのであとで修正します) 2003.8.25

金属板を折り曲げる方法は色々有ります。材質の種類・厚さ・折り曲げ幅・折り曲げの形状・・・等によりやり方があります。ホビーの場合は産業用と全く違う性能が要求されます。つまり多様性が求められるのです。その為現在市販されている物は使用者にとって不満の残る折り曲げ機しか現在はありません。

工作の種類によって折り曲げる形状が異なりますのでやっかいです。私のページでは「ロボット工作」に特化していますので、電子機器用のケースとか長い幅の折り曲げはやりません、その変わりかなり複雑な折り曲げも可能な方向でやっていこうと思います。

はじめは「ヤゲン式」?とか言う方法の簡易バージョンです。折り曲げ機と言うのは今までは鋳物製のドッシリとした物、あるいは何トンもの力で折り曲げるプレス機、又は中学校の金工室にあるような物しかありませんでした、今回「小学生でも作れる」折り曲げ機の作り方をUPします。

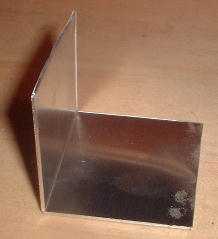

つい先ほど実験した例をUPします。1ミリのアルミ板で幅 60ミリ ぐらいです。こんな物・・・とお思いでしょうが基本ですのでご勘弁下さい。(内側完全直角です)

あとで詳しく説明しますが全体写真です。10.5ミリの木工錐(前に作ったやつ)ぐらいしか使っていません、木材は垂木です。

受け台は4ミリの真鍮パイプです。これはかなり理想に近い形状になりました。(意味わかりますか?)後日説明しますね。(別にパイプで無くても良いのです。たまたまそばにあったので)

押し刃は1ミリの真鍮板で作りました。鉄板より切りやすいし、ヤスリで削りやすいからです。両面テープでベニヤを張り付けて補強しています。これも後ほどご説明します。

電動工具等一切使っていない工作が続いていますが、そんな物が無くてもかなりのことが出来る、ということを知ってもらいたいからです。最近はこれが無いと出来ない・とかあれが無いと出来ないとかいう方が多くて、工作の世界になかなかはいってもらえないようなので私が頑張ります。 って なーに言ってんだか。

等支援室ではロボット工作は勿論ですが、機械類もバンバン自作します。溶接機は勿論、旋盤・フライス盤・三次元マシン・・・何でもかんでもその辺の物で作っちゃいます。是非おつきあい下さい。

2003.8.25

戻る