2003.9.5

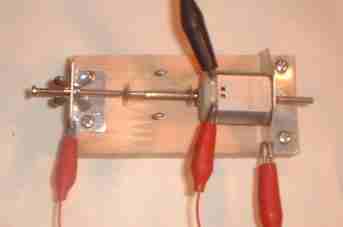

機械接点ガバナー実験。

2003.9.5

ガバナー(ガバナ)という装置を始めて知ったのは昭和25年頃です。ジェームスワットの蒸気機関に付いていた物で、鉄球が2個グルグルまわって遠心力により蒸気バルブを操作し、回転速度を一定に保つ・・・とかいうような記述を本で見ました。(昔の装置はロマンがあります)

SF小説の「タイムマシン」にのっていた挿し絵にもたしか似たような装置が付いていたように思います。当時としては「ハイテク」だったのかもしれません、ところで14年前ぐらいの「トラ技」の特集に記事がありまして、それによりますとガバナというのは Govern(制御する) からきているそうです。Government(政府)にも共通するそうで、DCモーターの速度を一定にするには「電子式ガバナモーター」と「機械式ガバナモーター」の2種類ある・・・と書いてありました。(1991 トランジスタ技術8月号増刊より)

電子式は作るの面倒くさいし金がかかりそうだし故障しやすそうだし一端故障したらどこが悪いかすぐにはわからなそうだし、それからちゃんとした制御回路は結構がさばりそうなのでやめます。そこで「釣り糸のテグス」と「おもり」と「真鍮パイプ」「真鍮釘」、それから前に作った押しバネで作ってみました。(逆起電力とかもあるけど制御装置の体積が馬鹿にならない)

おもりは一番小さな物が具合が良かったです。

このためにモーター軸を後ろにも出したのです。

バネの強さ・振り子の長さ・おもりの重さ等々で何度も失敗しました。この写真は大体1分間6000回転ぐらいでまわっています。実用になりそうな最低回転数は1分間1000回転ぐらいのようです。それ以下だと脈動します。ま、それでも力強く超低速回転しますけど。

これからの課題は、こんな教科書に載っているような形でなくもっとコンパクトにしたいです。それからモーター電流を

ON・OFFしていたのでは「妨害電波」出まくり(3メーター離れたテレビが見られた物じゃなくなる)なので、安価な「モータードライバIC」が必要のようです。

PWMとかもありますけど「よーーーっく考える」と、低速での力(トルク)の出方が全然違う・・・というのが ・・・ 私の早とちりかなぁ。

んでっ、次の目標はコンパクトでノイズを出さないガバナ方式です。 と 思いましたが「ロボワン」の競技規定の一つ「屈伸」にいこうかなーなんて。

003.9.5