サークルラインカッターのページ。

〔円切りカッター〕 2003.7.27 メカトロ工作で2番目に作る工具。

私も長年(40年ぐらい)色々な物を丸く(真円)切り抜いてきました。はっきり言って簡単です。道具・工具・機械があればの話しですけど。(過去に私が経験した物で一番でかいのはタンクローリーのタンクの両端のオワンの部分、酸素・アセチレンでぶっ飛ばします。小さいのでは厚さ0.05ミリで内径2.0ミリ外形3.0ミリなんてのもありました)

円切りは工具・治具を作れば簡単なんですけど小学生の工作ではそうはいきません、そこで子供でも作れるサークルカッターを考案いたしましたので是非作ってみてください。

追加工具は ノコギリ カナヅチ 、 材料の追加は 両面テープ 輪ゴム6本以上 釘4本(3センチぐらいの物) カッターナイフの替え刃1枚 角材少し(説明を見て適当に) 以上です。

ところで実はこの他に中心軸の穴あけ法という問題が残っています。ただ丸く切るだけなら良いのですが、そのあと「機械部品」として使うのであればまた別な問題が発生します。それがたとえ「独楽」作りだとしてでもです。ま、それも別コーナーでやりますけど。

NTカッターの替え刃です。横の線が下場です。左が工作用紙とか厚紙用、中央が薄いベニヤ板を切るとき、右が段ボール板を切るときの刃の取り付け方です。それぞれ材料の厚さプラス1割から2割ほど余分にはみ出す程度の出具合が丁度良いかと思いますが、色々実験すると面白いです。

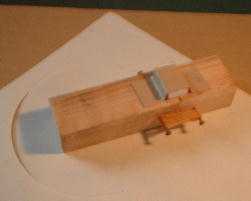

今回は本体に木材を使います。寸法は適当です。左の木片は切り取りたい半径プラス2センチぐらいにします。右の木片は「取っ手」になりますので4センチぐらいが良いでしょう、ノコギリで切断するとき「出来るだけ直角」になるようにします。

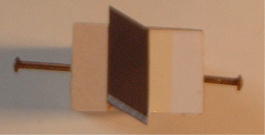

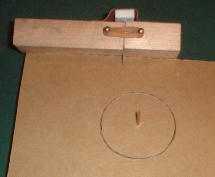

写真の様に4ヶ所に釘(ネジでも良い)を打ち込みます。そして両方の断面に「両面テープ」を張り付けます。

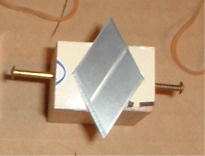

カッターナイフの替え刃1ピースを写真の様に張り付けます。

これは厚紙等の時の位置です。

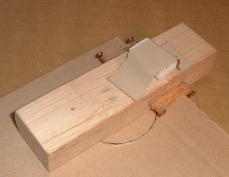

木片同士を張り付けます。そして輪ゴムで強力に結合します。しつこいぐらいに巻き付けます。カッターの刃先は2ミリほど出ています。危ないですから十分注意してください。

次ぎに円の中心になるところに釘を打ち付けます。そしてペンチ等で頭を切り取ります。

ここの加工は色々な方法が考えられます。今回は一番簡単な構造にしました。釘を打ち付けないで「穴」をあけておき、作業台の方に打ち付ける方法も有ります。後ほど。

あとは突き刺してグルグル回して切り取るだけです。この方法も色々有ります。研究してください。

左が薄いベニヤ板用、右が段ボール板用です。

段ボール板用の刃物面です。ちょっと出しすぎてしまったので、捨て板の段ボールの方にも先に溝というか切っておき、切断中の抵抗が少なくなるようにしました。

段ボールを切っています。替え刃の頭が出っ張っていて危ないので消しゴムを刺し、テープで止めています。

適当なベニヤ板に1本釘を打ち込みました。これは先ほどとは違うやり方です。木片の方に前もって穴をあけておく必要があります。穴の開け方は別シリーズで解説します。(電気ドリルとかもってない人の為に)

とにかく切りまくってください、だんだんコツがわかってきます。とにかく数をこなせば上手になります。中心の穴が広がらずに切り取る事が出来るようになれば最高です。(広がらないための治具も後ほど別シリーズでやります)

色々な種類の段ボール、大きさの違う円盤・・・など、とにかく経験を積んでください、切り取った円盤が増えれば増えるほど何か作りたい気持ちがわいてくること請け合いです。

2003.7.27

−−− 戻る −−−

_

〔円切り作業初歩の初歩〕 2003.7.24

必要な道具は

カッターナイフ 画鋲 爪楊枝 セロハンテープ

以上です。

_ _ |

厚紙を[幅2センチ・長さ7センチ]ぐらいに切り出します。(この寸法は最大切り出し直径を10センチぐらいまでと想定しています)そして横方向で折り畳みます。(丈夫にするため) 次ぎに爪楊枝を端の方にセロテープで貼り付けます。(横方向の補強と刃止めです) 左の方に画鋲をさします。 |

適当な段ボールで作業台を作ります。20センチ×30センチぐらいが良いでしょう、中心ぐらいの位置に先ほど作った物を刺し、半径になるところにカッターナイフを突き立てて円弧状に傷を付けます。(段ボールに)

さて、ここからがちょっとした技です。作業自体はとても簡単なのですが、やはりカッターナイフを使う以上、ある程度練習した方が良いと思います。まずは切断にあまり力が必要ないタダの紙(半紙とか)でコツをつかんでください。

一気に切ろうとしてはいけません、まずは円弧のかたちに2センチぐらいずつ切って行きます。左手で紙が回転しないように押さえながらカッターナイフで2センチほど切り込みます。その後「カッターナイフと画鋲が刺さっているアームと紙」を「一緒」に戻します。(紙だけは反時計方向にまわる事になります)そして又左手で紙を押さえ、カッターで切って行きます。

これを何度か繰り返すと円盤の切断が完了します。カッターは直線運動ではなく「円弧運動」させなくてはなりません、最初ちょっととまどうかもしれませんがすぐにコツが飲み込めるかと思います。大体30枚も切れば飲み込めるでしょう。

字の書いてある円盤は「テイッシュの空き箱」です。なれてきたらだんだん厚い紙に挑戦していってください、その際「一度に切ろうとすると」中心がずれたりしますので、2回転ぐらいで切るようにすると良いと思います。

ちょっと試しに

いらなくなった携帯電話のマニュアル本(暑さ5ミリぐらい)をこの手で切り抜いてみました。

それから、

ちょっと思いついたので、同じ事を櫛でやってみました。

櫛です。

片側に布テープを貼りました。

ちょっと見にくいのですが、左の方の溝に画鋲が刺さっています。右の方の適当な溝にカッターナイフの刃を入れ、色々な寸法の円盤を切り出す事が出来ます。

段ボール・厚紙・薄いベニヤ板等を切り抜くには、この方法では無理があります。又、刃の角度や出具合など変えねばなりません、丁度自動車の前輪に施されている「トーイン・キャンバー・キャスター」といったような要因が必要にもなってきます。次回はもう少し道具らしい物をご紹介いたします。

ところで今のところ、長さを「センチ」で表現していますが、皆さん出来るだけ「ミリメートル」で表現するよう努力してください、メカの世界は「ミリ」が標準です。最近では建築関係もミリが多くなってきました。

_