〔電ドル盤・切断モード〕

直径100ミリの切断砥石を電ドルに取り付けられる治具を作ります。

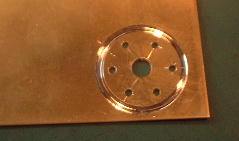

これは 0.3ミリのトタン板を切ってます。

2003.9.19

手作り

〔電ドル盤・切断モード〕

直径100ミリの切断砥石を電ドルに取り付けられる治具を作ります。

これは 0.3ミリのトタン板を切ってます。

2003.9.19

金属用切断砥石は色々な種類がありますが、一番簡単に手に入る「ベビーサンダー用100ミリの切断砥石」を使います。値段は300円程度でしょうか、(メーカーその他で開きが大きい)ところでこの砥石は1分間10000回転ぐらいで使うようになってます。電気ドリルはせいぜい1000回転ぐらいですから当然切断能力は10分の1以下になりますが、ホビーですからOKでしょう。(現場作業じゃないし)

この砥石をドリル等の回転体に取り付ける治具を作るには普通、「旋盤」が必要です。しかし回転が遅ければ「半田付け」でもいいかなーなんて思いまして今回の工作です。

まずはシャフトの切断です。今回の工作が終われば楽になるのですが、金ノコで50ミリぐらいに切断します。この寸法はドリルチャックにくわえる長さ+「ボス」の長さ+αです。半田付けをするので真鍮丸棒にしました。(太さ7ミリの物があったので使いましたが出来れば10ミリぐらいの方が)

半田付けするので布ヤスリで磨きます。この写真は「目立てヤスリ」で「コバ」を仕上げています。旋盤で突っ切ったと同じような仕上がりになります。(美しいっ)

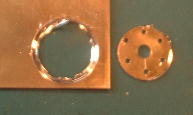

40ミリの「ホールソー」で1ミリの真鍮板をガリガリ穴あけしています。

適当な溝が掘れたあたりで、真鍮丸棒の径のキリサキで穴を広げます。

ホールソーの中心キリサキはなぜか6ミリなのです。

(ウンチクあり)

木材にネジ止めするための穴(私の場合3ミリ)をあけます。あとでやろうとすると面倒だからです。

それから切り離します。半田付けするので布ヤスリで仕上げます。

真鍮丸棒には 1.7ミリの横穴をあけておきます。必要無いかもしれないのですが、半田付けの時ガイドになるのと「私なりの保険?」です。(半田付けは今一信用出来ないので)

これで大体の材料がそろいました。 しまった !! 半田付けしている最中の写真取り忘れました。

とにかく銅釘の頭を切り取り、穴に入れて真鍮円盤と木製円盤(厚さ15ミリ)をビス止めし半田付けします。電子用の物では熱量不足です。30から60Wぐらいの物が望ましいですね。

そんでもってチャックにくわえ、「木工旋盤ゴッコ」です。切断砥石の取り付け穴は15ミリです。(多分、色々あるみたい)大工道具のノミで寸法を測りながら切削します。これはなかなか楽しい作業です。(私だけか?)

でもって「電ドル盤・旋盤モード」でド真ん中に 2.5ミリの穴をあけ、前にやった手回し装置で 3*0.5ミリのタップを切ります。

完成です。右側の四角いのは簡略ワッシャです。ホールソーの使いこなし術をやってないので今回はこれで間に合わせました。

完成です。ところで回転が遅いとはいえかなり飛び散ります。ガイドは勿論「保護メガネ」は必須です。この手の異物は痛いのなんのって・・・ 経験者はかたるんだからっ 笑 事じゃないっ。

この切断機は後の「パンチャー」につながりますので重要です。しかしケガ、特に目にはご注意下さい。

目を痛めたら 「メカトロ道」 は 終わり になります。

自分だけではなく、周りにも十分お気をつけ下さい。

2003.9.19

終わり・・・じゃなく 戻る