2003.9.15

〔合いの手旋盤〕 失敗 !! 。

2003.9.15

合いの手旋盤とは市販されているドリルチャック(電池インパクトドライバードリルのアタッチメント)を、8ミリの真鍮パイプに叩き込み、左右に配置して左には電動ドリル・右にはセンタードリルやキリサキをセットし、旋盤作業の一つ「丸棒のど真ん中」に穴をあける作業をしよう・・・それも安上がりに。(それから電気ドリルは取り外して本来の用途に使えるように)

という趣旨で始めた物でしたが、ここにきて「どうしても芯が出ない」という事態になりました。真剣に調べた結果、物が悪いっという結論に達しました。

上の4つが今回使ったインパクトドライバードリル用ドリルチャック、下4つが旋盤用ドリルチャックです。この2者は完全にコンマ二桁ほど精度の差があることが分かりました。前者がB級品というわけではなく目的の違い・・・というか「ドリルチャックといいながら別物」のようです。旋盤モドキとはいえ、少なくとも 0.1ミリ以下の精度は欲しいので、ちょっと路線変更します。 (もう出来てます)

2003.9.15

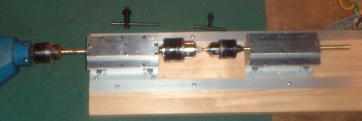

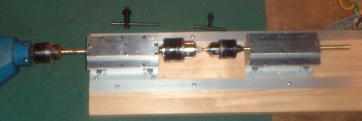

合いの手旋盤3

少しそれらしくなりました。

2003.9.11

ドリルチャック2個、1.0*24*120ミリアルミ板2枚、1.0*60*241ミリアルミ板1枚、8*8*120ミリアルミ角棒2本、8.0*180ミリ真鍮丸棒2本です。アルミ角材をネジ止めするには平行がものすごく重要です。ツルツル滑るので薄い両面テープを張り付け、定規を使って慎重に作業しました。

右が完成した軸受けを上から撮ったところです。

軸受けを取り付ける前に、2個の土台上部の水平を出さねばなりません、ボルトをゆるめ、アルミアングルを使って水平を出し、ボルトを締め直しします。そして連結軸受け部を乗せてクランプで仮止めします。

ビスナットで固定しました。

真ん中のつながり部分を切断します。こんなやり方しなくても良さそうですが、一度やってみたかったのです。実は8ミリの真鍮パイプが信用出来ないのです。本当は真ん中にパイプを通して取り付ければ芯が出るはずなんですが、何となく長いパイプは曲がっているような気がしまして。(手でかざして曲がりを見ようとしても表面に光りが反射して分からなかった、定規を当てて光に透かしてみればよかったかも、でもどっちみち狂っているはず)

でもって仮止めのビスをはずしました。左は固定、右はスライド可能になります。

さて、ここで失敗です。左のシャフトは電気ドリルにくわえて回転させるのですが、チャックにくわえるところが薄い真鍮パイプなので、爪でつぶれるかもしれないと思い、詰め物をして半田を流し込み、丈夫にしてみようと思いました。簡単にバーナーであぶって半田を溶かし、出来上がったのですが反対側に13ミリのチャックをたたき込む時気がつきました。なんとバーナーであぶったところが鉄を焼き戻ししたみたいに柔らかくなってしまったのです。真鍮なんて今まで使ったことが無かったので知りませんでした。

たたき込む時にチャックを痛めないように10ミリのボルトを軽くはめています。ところで見事に「湾曲」してしまいました。大体 0.5ミリほど芯がずれてしまいました。

2003.9.16 加筆

6.35ミリの対角寸法、マイクロメータで計ってみましたが、角の立っているので7.045ミリ〜7068ミリ程度、面取りした分では6.935〜6.945ミリくらいでした。

リタイア軍団長殿より。 (調査有り難うございます)

2003.9.14 加筆

ちょっと説明が舌足らずでした、10ミリのボルトの先端はチャックの底部に接触しています。3個の爪はシャフトに対する「芯を保持する」ために「軽く」ボルトに接触させているだけです。打撃を加えるときは爪に負荷がかからないように「垂直」に打ち込みます。言うまでも無いことですが、三爪の頭を叩いたり、引っ込めたからといってチャックの先端(回転する部分)を叩くとトラブルが発生します。(この部分は一番重要な部品なので、更に研究します)

リタイア軍団長殿、ご指摘有り難うございます。

作り直してからすべきなのですが、どうしても試したくて木材丸棒に試し穴をあけてみました。左の写真は「センタードリル」をセットしてあけているところ、右が3ミリのドリルで貫通穴をあけているところです。「芯押し装置」はまだ無いので手で押しています。

見事に1ミリずれたところに穴があきまた。

次はシャフトの作り直しからです。ところでこのシャフトですが、真鍮パイプから早いとこ鉄のシャフトに交換したいです。軸受けもベアリングにしたいし、ま、ボチボチですね。

2003.9.11

ちょっと手直ししようと思って接続してみましたら思いも寄らぬアクセス、有り難うございます。「見て良かった」と思われるように頑張りますのでこれからもヨロシクです。目標は今年中に1日1000アクセスです。 って目標は高い方が。 2003.9.12

合いの手旋盤2(土台部)

総土台は 15*150*700ミリの「集積材」(と、言うのかな?)です。ゆがみが出にくいのでこれにしました。900円でした、ほかに

3*20*20アルミアングル長さ 120ミリ4本、3*15*15アルミアングル長さ 120ミリ4本、3*20アルミ平板長さ

700ミリ2本です。(この部分4000円ぐらい)

その他の木材(出来るだけ固い奴)は 30*50*120ミリの木片(集積材)2個です。あと鍋タッピングビス

3*16 22本と 6*50ボルトナット8組必要です。

こんな具合に2組作ります。ところで寸法は全て適当です。はじめから「出来上がり」を考えて作り始めるとなかなか前に進めなくなります。とにかく作り始めて失敗したら改めて作り始める・・・というのが私の主義です。その為実に能率が悪いですが、間違いなく「腕」(加工の)は上がります。

総土台の端の方にアルミ平鉄をビス止めします。

軸受け取り付け台を左上隅に平鉄に接触させてビス止めします。

右隅にもう1台の軸受け取り付け台を置き、(置くだけ)もう1枚のアルミ平鉄をピッタリ寄せてビス止めします。

平鉄をビス止めしたら写真左の方に寄せ、右側の土台もビスで仮止めします。その時「1ミリ」隙間をあけます。理由はこのあと取り付ける軸受け部分を完成後金ノコで切断するからです。左右の芯を出すための仕掛けです。

この手の工作で「木材」なんか使うと「芯」が狂ってしょうがありません、そこで「考える限りの対策」をとっています。その辺は行程が進につれご説明いたします。締め付け部分にビスやらボルトナットが見えているのがそうです。工具は今までに作った物+電気ドリル一丁です。

次回、軸受けその他で完成です。ところで今回の工作は旋盤が無いと作れない・・・と思われる「丸棒のど真ん中に穴をあける装置」製作用です。小さな( 20ミリぐらいの)スペーサーみたいな物を作るだけの予定でしたが、どうせならとちょっと欲張って全長 700ミリとしてしまいました。完成すると 300ミリぐらいまでの物が加工出来る「木工旋盤」にもなります。その他いろんな使い方が出来ますので是非挑戦してみてください。(何てったって電動工具は電気ドリルだけですから)

ところで本当は「ピローブロック」(ベアリング)やカラー、鋼鉄製シャフト等で作るのが「王道」なのですが、始めて作るにはちょっと荷が重いので「仮設・手抜き工作」です。恒久的に使える物ではありません、使い込む内に少しずつまともな物に交換していけば良いと思います。

次回は完成・・・、調整と使い方です。

2003.9.10

合いの手旋盤

小学生の皆さんに参考になればと思っていたのですが、準備不足でいつの間にか夏休みが終わってしまいました。ゴメンナサイです。来年頑張ります。ところで「超初心者コース」から「初心者コース」に入ります。メカトロにはどうしても「旋盤」が欲しいです。しかし小さい奴でも6万から12万ほどします。ちょっと高いし畳の部屋ではやりたくないでしょう、そこで本物の旋盤には遠く及びませんが、旋盤の機能の一つ、「丸棒のど真ん中に穴をあける」ということに特化した「合いの手盤」というのを作りませんか?、今まで作ってきた工具+電動ドリル一丁で作れます。(実は多機能に進化する、マジ)

主役はこれです。左が 2.0ミリから 13.0ミリまでくわえることが出来るチャックです。値段は 2850円ぐらいです。(店によって違います)右が 1.0ミリから 10.0ミリまでくわえられるチャックで値段は 2350円(大体)です。これらは「電池ドライバードリル」のアタッチメントとして各方面で売られていて、取り付け部分は「対辺 6.35ミリ」の六角形になっています。つまり8ミリの真鍮パイプにたたき込むのに丁度良い形です。(なぜ左右が違うのか追々、それからなぜキーレスチャックを使わないかも追々)

へんてこな名前ですが今までに無いので適当に名付けました。そのうち変更するかもです。機能的には「原始旋盤」です。「ミニ旋盤を使いこなす法・久島先生」や「ド素人流旋盤の作り方」には遠く及びませんが、「旋盤」の機能の一つ「丸棒のど真ん中」に穴をあける・・・に特化して身近な物で作れ・安価に収まるよう設計しました。「ハンデイ電気ドリル」や「ボール盤」では出来ない機能です。(ロボットの一部品を作るためです)