|

お買い物 2005.10.20  |

||

| 3ミリの鋼球を1000個も買ってしまいました。1個1円です。自転車のハンドル軸を分解して鋼球を取り出そうと思ったのですが、自転車屋さん軒並み廃業しています。放置自転車分解したらつかまりそうなのでここは投資と。 | ||

| 買ったとこ。 http://www.nissan-sk.com |

林メカトロ工作支援室

【トップページへ】

【カクカク・リンサーボ3号機】

|

お買い物 2005.10.20  |

||

| 3ミリの鋼球を1000個も買ってしまいました。1個1円です。自転車のハンドル軸を分解して鋼球を取り出そうと思ったのですが、自転車屋さん軒並み廃業しています。放置自転車分解したらつかまりそうなのでここは投資と。 | ||

| 買ったとこ。 http://www.nissan-sk.com |

| 【カクカク・リンサーボ3号機】 2005.10.20   |

||

| ラダーチェーンと 10Tのスプロケットです。いじくり回しているうちに「なんとか平歯車のように使えないかナー」なんて考えているうちにひらめきました。「チエーンで歯車作ればいいジャン」昔のカラクリにも「ピン歯車」ってあるし。 で、作ったのが右の 8T、10ミリのラミン丸棒をちょっとヤスリ掛けして「叩きはめ込み」しました。後で表裏にエポキシでも付けて補強すれば使えるかもです。「使えるかも?」と言うのは・・・なんか噛み合いがガクガクしそうな気がする・・・からです。 |

||

|

||

| ねらいはこれ、そうです「遊星歯車減速」です。私がこれにこだわるのは減速機構として投影面積が最小だからです。市販の歯車では丁度良いのが見あたりません、(大きさとか歯数とか強度や重さが・CNCで密かに作ろうと計画していますが、それでは支援にならない)網戸の押さえゴムで今まで何台も作ってきましたが、トルク

10K 20Kはゴムではちょっと無理です。 カクカク・リンサーボ1号2号なら出せますが、軸間距離が長いので全体に大きくなってしまいます。(大根足になる)そこで遊星歯車、しかし問題は外周と言うか惑星外軌道(正式になんて言うか知らないので)部分です。最初は紙ヤスリで円筒を作りました。(摩擦式)遊星フニフニではゴムを使いました。 今回、【遊星ラダーチェーンフニフニ減速機・タイプⅢ】が作れるのでは?と思い始めたのです。4対1、出来れば6対1が出来たら最高です。問題は太陽ギヤと惑星ギヤと外周のギヤ比です。これはかなり難しい計算をしなければなりません、(まぁその道の方には楽勝でしょうけど)私は「総当たり方式」、まずは太陽 8T・惑星 12T・外周 27T(実測値)でやってみます。成功の確率低いけど「もし上手くいったら大革命」、なにしろ1セットモーター除けば多分百円以下で作れます。 この遊星減速の計算の難しさは、タミヤの遊星ギヤボックスの4対1と5対1の軸位置をよーーーく見ると分かります。私は最初気が付かなかった、微妙にずれてます。そういえばこの分野の権威ある教授がホームページで論文発表してましたっけ。 もう一つ、この遊星ギヤ式にこだわる理由は「ファイナルとその1つ手前のギヤ」にかかる力が構造上分散されるので、アクリルでもアルミでも十分耐えられる物が作れるという事です。(コバルトやら超鋼合金とかでなくてもOKということ) |

ラダーチェーンがフニフニしてくれるかッ。 |

| 【カクカク・リンサーボ3号機】 2005.10.21   ラダーチェーンスプロケットで遊星減速は可能か?の2回目。 |

||

| 一度試したかったのでもう少しおつきあい下さい、なんの計算も根拠もなく「太陽

8T・遊星 10T」で作り始めました。 |

||

|

||

| 作り始めて分かったこと・太陽ギヤの形の関係で一度組み合わせると「外れなくなってしまう」ので、組む順番が出来てしまいます。それから外側のチェーンですが、これはどうにも「まとも」に組み込めません、出来ないことは無いけど。(分解が非常に厄介になる)(塗りつぶしたところが秘密の仕掛け・・・というかやっつけ仕事、恥ずかしくて見せられない・実は指で押さえているだけ)(>_<) それから「減速比」ですが、 8Tと 10Tなので大体 4.5:1 ぐらいかなぁと思っていたら大違い、正確にはわかりませんが「 3.8:1 」ぐらいです。これはどういうことかと考えて出した結論が「軌道がせばまっている」、まぁまともな円軌道じゃ無いから当たり前な訳です。計算すれば出るのでしょうが私には無理。 |

| このラダーチェーンを使った遊星機構を「タイプⅢ」と名付けます。 しかし名実ともに別の意味でもカクカク。 |

||

| 超簡単に「ラダーチェーンスプロケット」を作るやり方を思いついたので後でUPします。これでキャタピラのように使った「無限軌道車」が安価に作れると思います。 | ||

| 【カクカク・リンサーボ3号機】 遊星ラダーチェーンフニフニ減速機 完成 !! 。 2005.10.21  |

||

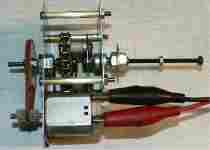

| 何度も路線変更・設計変更・試作の繰り返しの結果、ついに「カクカク・リンサーボ群」が完成しました。最後の3号機なんて「ラダーチェーンスプロケット」を使った遊星減速機、世の中広いと言っても「ラダーチェーン」で遊星歯車やるなんてバカは私ぐらい、オマケにフニフニだし。 結果発表します。紆余曲折ありましたが、思ったほどガクガクしませんでした、例の外側のラダーチェーンには手こずりましたが、終わってしまえばなんてことないです。(道が出来た) 減速比を出来るだけ正確に計ってみたら「1対3回転と330度」でした、(やっぱり4対1以上ではなかった)負荷をかけても(思いっきり)山飛びする事もなく正確に伝動されます。 |

|

||

| 黄色の矢印部分が外側ラダーチェーンを「一点支持」している部分です。ここを起点としてチェーンが「フニフニ」動きます。一番苦労したところです。見て分かるように「やっつけ仕事」です。 |

||

|

||

| ところでこのあいだから「投影面積」がどうたらといっていますがこういうことです。白線がふくらはぎの中間部分を輪切りにしたと思ってください、この面積が小さいほど人形(ロボット)を小さく・又はかっこうよく作ることが出来る・・・と私は思っています。(市販のサーボ使った方がよっぽど簡単なんですが)上が2号機、下が3号機です。パワーは同じWモーターですが、3号機はまだまだ小さく出来ます。手作りではなくCNCを使えばこの3分の1でも作れると思っています。 |

初号機から3号機まで。 |

||

| 出力軸が関節軸では無いし、取り付け方により末端のパワーを増減出来るので設計的には色々とバリエーションが考えられます。 |

||